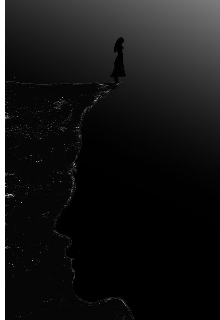

Todo Lo Que Fui

LA NIÑA QUE APRENDÍO A ESTAR SOLA

Aprendí a pasar las tardes acompañada solo por el eco de la casa.

Después de la escuela, el auto me dejaba siempre frente al mismo portón enorme que se abría sin entusiasmo. Nadie me esperaba del otro lado. Nadie preguntaba cómo me fue. El silencio me recibía como siempre: puntual, correcto, indiferente.

Dejo la mochila junto a la escalera, subo sola a mi habitación y me cambio el uniforme con una rutina que he perfeccionado con los años. Luego hago la tarea en un escritorio demasiado grande para una niña tan pequeña.

Los libros están perfectamente alineados, los lápices ordenados por tamaño, las hojas limpias. Todo debe estar en orden. Porque cuando mi mundo interior es un caos, el exterior se vuelve una forma de control.

A veces termino tan rápido mis deberes que me quedo sentada frente a la hoja en blanco sin saber qué hacer con el tiempo que me sobra. Miro el reloj. Siempre faltan horas para que alguien regrese.

A esa edad, a veces todavía tengo ganas de correr a contar algo. Pero ya no sé a quién.

Recuerdo una vez, cuando tenía ocho años, que saqué el primer lugar en todas las materias. Esperé ese día con una ilusión que no entendía del todo. Llegué a casa con el diploma apretado entre los dedos, imaginando la sonrisa de mi madre, la mano de mi padre sobre mi cabeza, el orgullo en los ojos de mi hermano.

Mi madre llegó entrada la noche. Yo estaba sentada en la orilla de la cama, con el uniforme puesto todavía.

—Mira, mamá —dije, levantando el diploma con cuidado, como si fuera algo frágil.

Ella lo miró rápido. Sonrió con cansancio.

—Qué bien, amor. Estoy muy orgullosa de ti. Mañana lo celebramos, ¿sí?

Mañana nunca llegó.

El diploma terminó guardado en un cajón junto a otros logros que aprendieron a no pedir testigo.

Después de eso, dejé de esperar celebraciones.

Empecé a conformarme con cumplir.

Cumplo en la escuela.

Cumplo en casa.

Cumplo conmigo misma.

Nunca causo problemas.

Nunca levanto la voz.

Nunca digo “no puedo”.

Y cuando algo no puede conmigo, simplemente lo callo.

Una tarde, me enfermé. Fiebre alta. Escalofríos. Mareos. La niñera estaba ocupada en otra parte de la casa. Me metí en la cama sola, abracé una almohada y esperé a que pasara. Nadie se enteró hasta el día siguiente.

Cuando mi madre lo supo, se alarmó… pero ya era tarde para asustarse. Yo ya estaba mejor.

—Eres muy fuerte —me dijeron.

Y sin darme cuenta, empecé a creer que no tenía opción de ser otra cosa.

En los eventos escolares, siempre estoy impecable. Vestido planchado. Cabello recogido. Sonrisa educada. Los padres de los demás niños aplauden desde las gradas. Yo busco entre la multitud un rostro conocido. A veces encuentro a alguno. A veces ninguno. Al final, siempre aplaudo sola.

No me quejo.

No insisto.

No reclamo.

Porque he aprendido que esperar demasiado duele.

Así que dejé de esperar.

Dejé de pedir.

Dejé de necesitar en voz alta.

Dejé de incomodar.

Me convertí en esa niña que todos admiran por su madurez, sin preguntarse por qué tuve que crecer tan rápido.

Y en las noches, cuando la casa está completamente en silencio, me acuesto mirando el techo enorme de mi habitación, preguntándome en voz muy baja si algún día alguien se dará cuenta de que, en realidad, no sé estar sola…

Solo me he acostumbrado.