Todo Lo Que Fui

EL CUERPO, EL MIEDO Y EL SILENCIO

La secundaria llegó como un golpe que nadie me explicó cómo esquivar.

Entré a esa etapa con la misma costumbre de siempre: no estorbar, no incomodar, no pedir demasiado. Pero esta vez el mundo era distinto. Los pasillos ya no parecían eternos por el silencio, sino por las miradas. Los murmullos. Las comparaciones. Las risas que a veces no sabía si eran conmigo o contra mí.

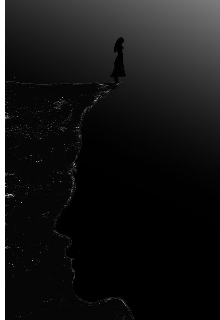

El espejo empezó a volverse un enemigo.

De pronto, mi cuerpo ya no me pertenecía solo a mí.

Le pertenecía a la opinión de los demás.

A los comentarios disfrazados de chiste.

A las miradas que medían.

A los estándares que nadie explicó quién los inventó.

“Estás muy delgada.”

“Has subido un poco.”

“Qué envidia tu figura.”

“Deberías cuidarte más.”

Cada frase se me quedaba clavada como una espina distinta.

Empecé a creer que mi valor también se podía medir en números. En tallas. En platos llenos o vacíos. No supe exactamente en qué momento dejé de comer por hambre y empecé a hacerlo por culpa. A veces no desayunaba “porque iba tarde”. A veces no cenaba “porque no tenía hambre”. A veces comía de más y luego me odiaba por hacerlo.

Nadie lo notó.

O tal vez nadie quiso notarlo.

Porque seguía sacando buenas notas.

Porque seguía siendo educada.

Porque seguía sin dar problemas.

En esa etapa, el futuro empezó a dar miedo.

Mientras los demás soñaban con lo que querían ser, yo solo pensaba en lo que no quería decepcionar. Universidades. Apellidos. Expectativas. Todo pesaba más que mi propio nombre.

Había noches en las que me sentaba en mi cama, rodeada de cuadernos, y sentía que el pecho me apretaba sin razón aparente. Pensaba que quizá estaba rota. Que quizá no había aprendido a ser como los demás. Que tal vez había algo mal en mí por sentirme así sin una causa concreta.

Pero no decía nada.

Nunca decía nada.

En ese tiempo, Matteo todavía estaba cerca.

No tanto como cuando éramos niños, pero lo suficiente para que, a veces, sintiera que no estaba completamente sola en el mundo. Él iba y venía de la universidad, aparecía algunos fines de semana, desordenaba la casa con su risa, dejaba platos sucios en la cocina y música alta en su habitación.

Y yo respiraba un poco mejor cuando él estaba.

A veces cenábamos juntos a medianoche.

A veces hablábamos de cosas pequeñas.

A veces casi decía la verdad…

—Estoy cansada —decía yo.

Y Matteo respondía:

—Es normal, Tori. Todo el mundo se cansa.

Y yo asentía.

Porque eso era más fácil que decir: no sé cómo estar bien.

Una noche, después de una discusión con mi madre por una calificación que no era perfecta, me encerré en el baño. Me miré al espejo durante mucho tiempo. Demasiado. Pensé que, si cambiaba mi cuerpo, si cambiaba mis notas, si cambiaba mi forma de ser… tal vez alguien se quedaría.

Pero al final salí, me lavé la cara y volví a ser la de siempre.

La que no incomoda.

La que no pide.

La que puede sola.

Matteo me vio ese día más callada de lo normal.

—¿Todo bien?

—Sí —mentí con tanta costumbre que casi sonó verdad.

Y así, entre silencios, comparaciones, miedo al futuro y una batalla secreta con mi propio reflejo, atravesé la secundaria sin que nadie notara que estaba aprendiendo algo peligroso:

Que mi dolor también sabía esconderse.