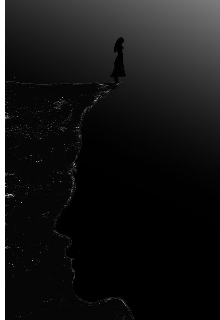

Todo Lo Que Fui

CUANDO YA NO BASTABA CON SER FUERTE

En los primeros meses todavía parecía fuerte.

Para los demás, seguía siendo la misma de siempre. La que no fallaba. La que cumplía. La que no daba problemas.

Pero por dentro, algo había empezado a romperse de otra manera. Ya no era solo el silencio de antes. Ahora había cansancio. Culpa. Una sensación constante de no estar haciendo nada bien, incluso cuando lo estaba intentando todo.

Mis calificaciones empezaron a bajar.

No de golpe, no de forma escandalosa. Solo lo suficiente para que yo lo notara. Antes era la alumna modelo.

Ahora tenía que esforzarme para apenas mantenerme a flote. Estudiaba hasta tarde, me exigía más de lo que podía dar, y aun así sentía que nunca alcanzaba.

Me culpaba por todo.

Si sacaba una mala nota, era porque no era suficiente.

Si me sentía mal, era porque estaba exagerando.

Si estaba cansada, era porque era débil.

Y entonces empecé a sabotearme sin entenderlo del todo. Dejaba trabajos para el último momento. Dudaba de mis respuestas aunque fueran correctas.

A veces ni siquiera entregaba algo que sí había hecho, como si una parte de mí necesitara confirmarse que, efectivamente, no servía tanto como los demás creían.

Mi relación con la comida seguía siendo una pelea diaria.

Había días en los que no quería comer nada, aunque el cuerpo me lo pidiera. Otros en los que comía con ansiedad y luego me llenaba de culpa.

Frente al espejo, nunca me veía bien. Nunca era suficiente. Nunca era la versión correcta de mí misma.

Todo eso pasaba en silencio. Como siempre.

En mi cabeza, las ideas empezaron a cambiar de forma. Ya no eran solo pensamientos de cansancio. Ya no era solo el deseo de desaparecer un rato. Empezaron a aparecer preguntas oscuras, fugaces al principio, casi como murmullos que se colaban entre uno y otro pensamiento.

¿Y si ya no estuviera?

¿Y si dejar de existir fuera más fácil?

No se los decía a nadie.

Ni siquiera a mí misma.

A veces, cuando la angustia se volvía demasiado fuerte, buscaba sentir algo distinto. Algo que me sacara por un instante de ese nudo constante en el pecho. No quería morir. No todavía. Solo quería que el ruido en mi cabeza se callara por un momento.

Y nadie lo notaba.

En la escuela seguía sonriendo.

En casa seguía siendo correcta.

Con mi madre seguía diciendo “todo bien”.

Con mi padre seguía hablando solo de logros.

Solo Matteo empezó a notar que algo estaba mal.

Él seguía visitándome. Todavía era ese hermano que entraba sin tocar, que dejaba su mochila en la sala, que se servía comida a cualquier hora. Y cuando él estaba, me permitía estar un poco menos rígida. Un poco más cansada. Un poco más real.

Una noche, mientras estaba sentada en el suelo de mi habitación, con los cuadernos abiertos y la mirada perdida, Matteo me observó en silencio durante un rato.

—Tori… —dijo al fin—, ya no sonríes igual.

Le levanté la vista, sorprendida.

—Claro que sí.

—No. Antes lo hacías con los ojos.

No respondí.

Otro día lo vi notar cómo me tapaba los brazos con demasiado cuidado. Cómo evitaba mirarlo directamente. Ese gesto mínimo de quien esconde algo sin querer que se note. No preguntó de inmediato, pero desde entonces empezó a vigilarme más. A quedarse un poco más de tiempo. A hacer más ruido para no dejarme sola.

Una madrugada, lo escuché llorar en el baño.

No golpes. No gritos. Solo ese llanto contenido de quien no quiere que nadie se entere. Matteo no entró. No sabía cómo hacerlo sin asustarme. Pero se quedó sentado en el pasillo, en silencio, esperando a que saliera.

Cuando abrí la puerta, lo encontré ahí.

—¿Qué haces despierto? —pregunté con la voz rota.

—Esperarte —respondió él—. Porque nadie llora así si está bien.

No dije nada.

Y Matteo entendió, por primera vez, que yo no solo estaba triste.

Estaba luchando conmigo misma.