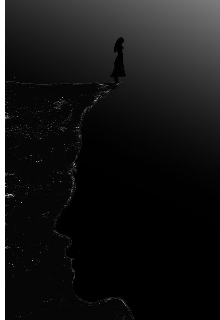

Todo Lo Que Fui

CUANDO LA LUZ SE VOLVIÓ COSTUMBRE

Al principio fue sutil.

Ni siquiera me di cuenta de cuándo empezó.

Una risa aquí.

Un comentario dicho en el momento justo.

Mi presencia ocupando espacios que antes estaban tensos, rotos o incómodos.

Nunca quise ser el centro de nada.

Solo aprendí a llenar silencios.

En las comidas, cuando el ambiente se volvía espeso, hablaba yo.

En los pasillos, cuando la presión se sentía en el aire, sonreía yo.

En las fiestas, cuando las miradas pesaban demasiado, bailaba yo.

Y sin saber cómo, Blackmoor empezó a respirar mejor cuando yo estaba cerca.

Las fiestas dejaron de ser lo mismo sin mí.

—¿Vittoria viene? —preguntaban antes de aceptar.

—Si no viene, no vale la pena —decían, riéndose… sin notar que hablaban en serio.

Casi siempre llegaba tarde.

Vestida de luz.

Sonriente.

Impecable.

Y el ambiente cambiaba apenas entraba.

Las risas subían.

Las conversaciones fluían.

Las tensiones se aflojaban.

Nadie se preguntaba por qué funcionaba.

Solo lo disfrutaban.

En los días normales también me volví necesaria.

Cuando alguien lloraba en el baño, aparecía yo con palabras suaves.

Cuando alguien reprobaba un examen, hacía bromas hasta aliviar el peso.

Cuando alguien se sentía insuficiente, yo le recordaba que no lo era.

Me convertí en refugio.

Y sin darme cuenta, me volví hogar para todos… menos para mí.

Giulia fue la primera en decirlo en voz alta, una tarde en las escaleras.

—¿Te das cuenta de que sin ti este lugar sería insoportable?

Me reí.

—Exageras.

—No —insistió—. Tú haces que esto no se sienta como una cárcel.

No respondí.

Porque una cárcel también puede verse hermosa por dentro... y seguir siendo una cárcel.

Mientras más brillaba afuera, más me apagaba en privado.

Las noches eran un desgaste lento.

Me quitaba el maquillaje frente al espejo como si también me arrancara una identidad.

Me sentaba en la cama sin fuerzas, con la cabeza llena de voces que no eran mías.

Todos querían algo de mí.

Mi alegría.

Mi energía.

Mi sonrisa.

Mi luz.

Nadie preguntaba cuánto me costaba encenderla cada mañana.

Matteo me escribía a veces.

“Te veo feliz.”

“Siempre estás en fiestas.”

“Me alegra que te esté yendo bien.”

Yo respondía con fotos.

Riendo.

Bailando.

Brindando.

Nunca con la habitación oscura.

Nunca con el miedo en el pecho.

Nunca con las cicatrices invisibles.

Había aprendido a mostrar solo la luz.

Hasta que una noche no quise ir a una fiesta.

Estaba agotada.

El cuerpo me pesaba.

La cabeza me dolía de fingir.

Apagué el teléfono.

Intenté dormir.

A la mañana siguiente tenía más de treinta mensajes.

—¿Dónde estabas?

—La fiesta fue horrible sin ti.

—Te necesitábamos.

—Todo estuvo raro.

Te necesitábamos.

Esa frase no sonó a cariño.

Sonó a deber.

Desde entonces empecé a estar incluso cuando no podía.

Con fiebre.

Con ansiedad.

Con ganas de desaparecer.

Siempre estaba.

Porque Blackmoor ya no solo me quería.

Blackmoor me esperaba.

Y cuando una persona se vuelve imprescindible para todos, empieza a dejar de serlo para sí misma.

Me llamaban “la chispa”.

“La que siempre está bien”.

“La que nunca falla”.

Me convertí en una promesa constante.

Y las promesas, cuando nunca se rompen, desgastan.

A veces, entre risas, me quedaba en silencio un segundo.

Los miraba a todos:

riendo gracias a mí,

descansando en mi energía,

tomando de mi luz sin preguntarse de dónde salía.

Y pensaba:

Si un día no estoy…

¿se darán cuenta de por qué?

¿o solo notarán el silencio?

Esa noche, al volver a mi habitación, me senté en el suelo.

No lloré.

Solo pensé algo que, sin saberlo, marcaría todo lo que vino después:

“Si algún día me voy, creerán que fue de la nada…

porque nunca me permitieron existir cuando no brillaba.”