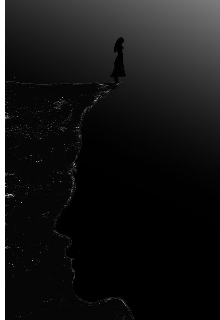

Todo Lo Que Fui

BUSCARLO ENTRE LA MULTITUD

Después de aquella primera conversación, ya no entraba a las fiestas de la misma manera.

Antes buscaba luces.

Ahora lo buscaba a él.

Apenas cruzaba la puerta, mis ojos recorrían el salón:

los grupos,

las esquinas,

las sombras.

No con ansiedad evidente.

Con una necesidad silenciosa.

Y casi siempre lo encontraba igual:

apoyado contra una pared,

sentado en algún lugar alto,

observando sin invadir,

existiendo sin imponerse.

Era un contraste extraño conmigo.

Porque mientras yo encendía los espacios,

Thom los aquietaba.

Al principio nadie lo notó.

Solo parecía coincidencia que termináramos hablando en cada fiesta.

Casualidad que yo me sentara donde él estaba.

Suerte que siempre acabáramos lejos del ruido.

Pero yo sí lo noté.

Y empecé a necesitarlo.

No como quien se enamora.

Sino como quien encuentra un lugar donde respirar.

Yo llegaba rodeada de gente.

Risas enredadas en mi nombre.

Copas alzadas por mi presencia.

Manos tirando de mí hacia la pista.

Y aun así, mis ojos siempre lo buscaban a él.

Thom, que no competía por atención.

Thom, que no pedía nada.

Thom, que no parecía necesitar que yo brillara.

Eso me desconcertaba.

Y me atraía más.

Nos sentábamos juntos en casi todas las fiestas.

A veces hablábamos.

A veces solo compartíamos el silencio.

—Siempre llegas cuando todo está encendido —me dijo una noche.

—Y tú siempre pareces esperar a que todo se calme.

—Tal vez espero a que deje de ser una actuación.

Reí suave.

—Entonces te quedarías solo todo el tiempo.

Me miró con una seriedad tranquila.

—No cuando estás tú.

Esa frase me marcó más de lo que él imaginó.

Nos volvimos cercanos… a nuestra manera.

Yo contaba historias ligeras. Él escuchaba sin interrumpir.

Yo llenaba el aire.

Él lo ordenaba con su silencio.

Pero Thom nunca se abría del todo.

Cuando preguntaba por su pasado, desviaba la conversación.

Cuando hablaba de emociones, respondía con calma, sin exponer las suyas.

No era indiferente.

Solo… reservado.

Y eso me desesperaba en secreto.

Porque yo estaba hecha de extremos.

Y él era equilibrio.

Empecé a notar que, sin él, las fiestas pesaban más.

El ruido dolía un poco más.

Las risas sonaban un poco más vacías.

Las miradas me cansaban antes.

Con él cerca, podía bajar la guardia solo un poco.

No del todo.

Nunca del todo.

Pero lo suficiente para no sentir que me rompía.

—No deberías depender de mí para sobrevivir a esto —me dijo una noche, mirándome con una seriedad suave.

—¿Y en quién debería hacerlo? —bromeé.

No respondió.

Y ese silencio me asustó.

Empecé a escribirle.

Primero sobre las fiestas.

Luego sobre mi día.

Luego sobre cómo me sentía… sin decirlo directamente.

Él respondía siempre.

No mucho.

No profundo.

Pero siempre.

Y para alguien como yo, eso ya era demasiado.

Una madrugada, después de una fiesta más larga que las otras, caminábamos por los pasillos vacíos de Blackmoor.

—¿Alguna vez te han necesitado demasiado? —le pregunté.

—Sí.

—¿Y te quedaste?

—No.

Lo miré.

—¿Por qué?

Tardó en responder.

—Porque a veces, cuando alguien te necesita demasiado… es porque ya no sabe sostenerse solo.

Me quedé en silencio.

Porque supe, en lo más hondo,

que hablaba de mí.

Desde entonces, empecé a necesitarlo con miedo.

Miedo a que se fuera.

Miedo a depender.

Miedo a que fuera el único que me viera sin luces.

Y ese tipo de miedo…

es el que más hondo se clava.