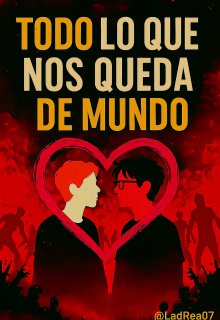

Todo lo que nos queda de mundo

Capítulo 1

Aleakai

—Seguimos pendientes del avance de la nueva enfermedad que se está expandiendo rápidamente por toda Europa, dejando cientos de miles de muertes en apenas unas semanas. Los infectados presentan comportamientos violentos y no dudan en atacar. Los intentos para frenar esta enfermedad están…

Las malditas noticias.

Aleakai apagó la televisión con un suspiro mientras se pasaba las manos por la cara, fatigado por las imágenes que circulaban en todas las pantallas. Las noticias. Esa maldita enfermedad. Lo último que necesitaba en su vida era que un extraño virus sin nombre le jodiera sus planes de poder salir de aquel piso compartido de mala muerte en el que vivía.

—Esta casa sí que va a crear una nueva enfermedad mortal… –Comentó al aire mientras levantaba el pie de una sospechosa mancha del suelo– Que asco…

Asqueado, se puso en pie con un crujido de rodilla que le hizo maldecir sus casi treinta años en voz baja. A veces, deseaba haber heredado la fortaleza de huesos de su madre, en vez de su pelo castaño rizado. O la voluntad de su padre para hacer ejercicio y mantenerse en forma, en lugar de sus ojos marrones rasgados. Pero no le sonrió esa suerte y tenía que vivir con sus dolores de persona casi treintañera.

Las ganas de desayunar se le habían quitado con el segundo vídeo de desmembramientos pixelados de los noticieros, por lo que decidió tomar una barrita de cereales para el camino. Como todos los lunes, horribles lunes, tenía turno de mañana en el taller donde trabajaba por un sueldo miserable que le traía con la soga al cuello. A veces, de forma no irónica. Aun así, Aleakai se mostraba agradecido con su jefe, que no era el peor del mundo. Solo era un jefe más.

Antes de salir del apartamento, se limpió las gafas para poder ver con claridad la mañana de mierda que le esperaba por delante. Al menos, no había rastro de su compañero de piso, responsable de la suciedad permanente de la casa, eso le ahorraría la discusión de todos los días sobre ser menos asqueroso y todo eso.

—Las llaves, el móvil, la cartera…

Lo tenía todo, podía marcharse.

Tras cerrar la puerta de aquel pisucho al que debía de llamar hogar, la tan inesperada, como común, sensación de desolación se posó sobre sus hombros dispuesta a acompañarle todo el camino. Solía batallar con ella, pero últimamente había perdido las ganas y la fuerza. Todos los días se despertaba a la misma hora, buscaba algo comestible en la nevera, trabajaba, comía cualquier cosa precocinada del supermercado, volvía a su habitación y pasaba el resto de horas hundiéndose en la miseria.

Unos meses atrás, cuando volvió a su piso para encontrarse un vómito frente a la entrada, el cual restregó por el suelo al abrir la puerta, y posteriormente pisó, fue la gota que colmó el vaso. Malvivía en una casa que compartía con un borracho que lo único que le daba era más horas de limpieza, con un sueldo de mierda, sin un solo día de ocio. No tenía perspectivas de futuro, no sabía cómo mejorar, no tenía ayuda externa. Cada vez que pensaba en sus padres… bueno, ellos habían sido el motivo por el que había dejado sus estudios y había aceptado el primer empleo con el que pagarse su independencia. Para ser más exactos, había sido él, su padre.

Todas aquellas circunstancias, además de otras que no iba a tener el desagradable placer de recordar, fueron las que le llevaron a presionar la cuchilla de la navaja contra su muñeca. Había decidido que había sido suficiente. Todo. No quería preocuparse por nada, ni pensar, no quería vivir y no quería esperar a que las cosas mejoraran.

Aleakai no era creyente, pero se planteó la idea en el momento en el que el mensaje de su jefe, proponiéndole un aumento de sueldo, llegó justo cuando iba a realizar el primer corte. A pesar de su falta de motivación y su deseo por dejar de sufrir, era una persona optimista por naturaleza, así que se tomó aquel mensaje como una señal. Y dejó la navaja.

Y fruto de aquellos meses de su nueva “vida”, o de su no-suicidio, eran los ahorros que guardaba celosamente tras los libros de su estantería, dentro de una biblia, donde sabía que su compañero de piso nunca miraría. Solo necesitaba un poco de tiempo más y podría permitirse cambiar de casa, tener su propio espacio. Quizás ascender en el trabajo. En definitiva, aprovechar la segunda oportunidad que se había dado a sí mismo.

Aunque había decidido permanecer con vida e intentar una mejora, aquello no significaba que su mente agotada fuese a cambiar de un día para otro. Esa era la razón por la que el sentimiento de miseria siempre le abordaba al cerrar la puerta de su apartamento.

Solo un poco más…

—Buenos días, muchacho. ¿Vas al trabajo?

La señora María. Del 1ºA. Tenía sesenta y tres años, dos hijas y tres nietos, y en los últimos meses parecía que había adoptado a Aleakai también. Era una señora amable, tozuda como ella sola, pero que había contribuido a la mejora de su salud con sus platos calientes y su comida casera. Sabía que él nunca lo aceptaría, o querría pagar por ello, por ese motivo siempre le decía que le sobraba la comida y se la daba porque le daba pena tirarla. Ella era el motivo por el que el armarito de la cocina, que rezumaba grasa por mucho que lo limpiase, estaba a rebosar de recipientes de plástico.

—Buenos días, abuela María –Aquel apodo había sido impuesto bajo amenazas. No soportaba que le llamasen señora– Sí, tengo turno de mañana. ¿Cómo se encuentra hoy?