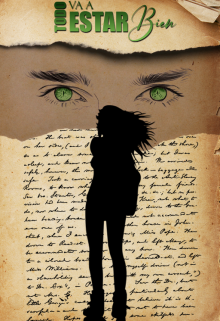

Todo Va A Estar Bien

Aire

Faltan dos meses para que terminen las clases y empiece el verano.

Cada año se realiza una ceremonia, una especie de entrega de premios. Hay música, comida, decoraciones, todo muy bonito.

Luego todos se despiden, y el año escolar se da por terminado.

Este año he estado trabajando duro en mis calificaciones, consiguiendo un buen promedio. Pienso poner hasta el último ápice de mi voluntad para obtener una beca que me permita salir de aquí. No hay nada que desee más que eso: tener una vida.

Hoy es sábado así que deberé esperar hasta el lunes para obtener más provisiones. Por el momento, me contentaré con las sobras de ayer, sin olvidarme de guardar algo para mañana. Un simple sandwich será suficiente, y luego pasaré todo el día en el parque, patinando.

En el momento en que me calzo los patines me convierto automáticamente en otra persona. Patinar me hace sentir tranquila, la ira que siempre me invade se calma en mi interior, y da paso a una excitación que me llena de ganas de vivir. Me siento liviana, me siento libre.

El viento se estrella en mi cara mientras voy a toda velocidad por las calles, montada en mis patines amarillos. Mi cabello es una asquerosa masa marrón y apelmazada, a la que no puedo domar por más que lo lave y lo cepille; por ello suelo encerrarlo debajo de una gorra, para evitar que interfiera en mis movimientos o mi visión cuando recorro el barrio en mis patines.

Mads era increíble en sus patines, casi no se la veía. Alcanzaba velocidades altísimas y daba saltos que no podría dar ni el gato más ágil.

Ahora que lo pienso, no creo que nadie más en la escuela haya visto ese lado de Mads. En el recreo debía patinar de una manera más moderada. Nadie quería pasarse de la raya allí, todos temíamos una reprimenda de parte de los directivos.

En cambio, yo solía verla en el parque, solía también cruzarla en la calle; y en esos lugares siempre que llevaba sus patines iba a la velocidad de la luz.

Odiaba admitirlo, pero a veces me gustaba verla practicar trucos en el parque. Que odiara a la persona, no implicaba que no admirara algunas de sus destrezas. En eso me parecía genial.

En cambio, en lo académico... eso era diferente. Para alguien a quien le cuestan tanto los números y los libros como yo, ver que otros se desempeñen tan deslumbrantemente sin esfuerzo resulta bastante frustrante.

Fue un fin de semana relajado. Pasé todo el día patinando, y mi padre pasó todo el día durmiendo. Por fin tuve la paz que no tenía en mucho tiempo. Pero todo eso se esfumó en el momento en que el calendario cambió a lunes, y yo atravesé las puertas de la escuela.

Parece que los idiotas de siempre dejaron de ser idiotas aislados para organizarse y convertirse en idiotas asociados.

Mientras caminaba por la cafetería a la hora del almuerzo, dirigiéndome a la biblioteca, un par de esos imbéciles se acercaron y bruscamente dejaron caer un cubo entero de una sustancia roja y brillante (gelatina derretida de fresas probablemente) sobre mi único par de zapatillas. El líquido rojo salpicó la botamanga de mis pantalones y quedó estancada en mi calzado y calcetines, desprendiendo un olor dulzón.

Al levantar la vista noté que todos en la cafetería se habían acomodado formando un círculo alrededor de mí.

Una chica —la cual estaba tapándose la boca con la mano para evitar estallar en carcajadas— se acercó a mí y, señalando la enorme mancha roja, exclamó:

—¿Qué pasa Kab? ¿Te convertiste en señorita?

Esa estupidez fue suficiente para que le propinara un empujón y saliera pitando de allí, medio resbalandome en esa porquería.

—Vamos KB, es sólo una broma —escuché que gritaban a mis espaldas mientras me iba lo más rápido posible.

Una profesora me encontró deambulando por los pasillos en dirección al baño de damas. Cuando me preguntó qué había sucedido balbuceé algo sobre un accidente, y ella me llevó a la oficina del director.

Esperé en la antesala, escuchándolos hablar sobre mí, sobre lo que deberían hacer conmigo. La puerta se abrió y la profesora asomó la cabeza.

—¿Quieres que llamemos a tus padres para que vengan por ti, cariño?

—No —casi grité.

Ella me miró extrañada.

—¿Por qué? ¿Tu mami no está en casa?

Quería creer que esta mujer sólo estaba queriendo ser útil, hacer su trabajo. No tenía manera de saber que mi madre me había abandonado, pero la forma en que me lo preguntó tenía una ligera semejanza con el tono que usó esa estúpida para burlarse de mí.

—No tengo madre —respondí, sucinta.

—Oh.

Por un momento la pena se reflejó en su rostro. Luego preguntó:

—¿Y tu padre? ¿Está trabajando?

—Algo así. Puedo irme sola. Siempre lo hago.

La cabeza de la profesora volvió a meterse en la oficina y se escucharon más cuchicheos.

Finalmente salió y me dijo:

—Vamos, sólo por esta vez yo te acompañaré a casa.

Recorrió todo el camino conmigo, evitando hacer cualquier comentario. Debió haberse cansado, no contaba con que el camino fuera tan largo.

Al llegar a mi casa, y ver el lugar en que vivía no emitió palabra, pero aprecié la emoción en sus ojos cuando se despidió de mí con un simple "Adiós".

Mi padre por suerte no estaba en casa y no tuve que soportarlo mientras refregaba una y otra vez las zapatillas, haciendo esfuerzos por quitarle esa porquería, que ahora estaba pegajosa.

Pasé el resto de la tarde descalza, acostada en mi cama, leyendo.

Escribiendo esto recuerdo súbitamente que no he visto a Sean desde el viernes, y un suspiro se escapa por mis labios.

Editado: 16.11.2022