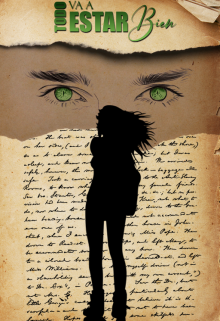

Todo Va A Estar Bien

Merengue

El año ya casi acaba. No ha habido muchas variaciones en mi rutina durante todos estos meses; pero el día de ayer hice un amigo, y morí de amor por él.

¿Qué?

El parque es un lugar genial para los encuentros. Con frecuencia veo a alguna persona esperando ansiosamente la llegada de alguien más; este tipo de escenas suele acabar con ambos caminando de la mano, charlando con las cabezas juntas. Pero el encuentro dado entre él y yo en ese parque fue por completo diferente: yo no esperaba encontrarme con él, simplemente irrumpió en mi vida, con su juguetón andar saltarín. Así iba, dando saltitos entre los arbustos, cuando se cruzó en mi camino. Casi me doy de boca contra la senda de grava para evitar pisarlo, me torcí la muñeca dolorosamente al caer; mientras él, tan campante maullaba con cara de inocencia.

¡Oh, por Dios! Es Sony.

Ese año, para mi cumpleaños, mi madre me había prometido una nueva consola en la que jugar videojuegos. En lugar de ello, volvió a casa con un bello gatito de color blanco inmaculado; atada a su cuello llevaba una cinta que formaba un moño color azul. Era un animalillo inquieto y juguetón, siempre estaba haciendo algo. Lo llamé Sony, me pareció adecuado.

Un día, al volver de la escuela, recibí la desagradable noticia de que había escapado de casa en un momento de descuido y no habían podido encontrarlo.

Varias personas habían pasado junto a él, sin prestarle mucha atención. Estaba sucio, y debía estar hambriento. No tenía idea de qué iba a hacer con él, pero no podía simplemente dejarlo allí tirado. Lo recogí con cuidado, lo acuné contra mi pecho e inicié el camino a casa, escuchando sus suaves maullidos.

Al llegar a casa lo acosté sobre el colchón que me servía de cama, y comencé a rebuscar entre mis cosas, en aras de conseguir algo que pudiera comer. Encontré —dentro de una bolsa de papel y envueltos en papel plástico— dos pastelitos rellenos de carne y un envase de jugo de manzana. Retiré la carne que estaba dentro y la puse sobre la bolsa, doblando ésta en varias veces para que sirviera de pseudo-plato.

Le alcancé lo que había preparado al pequeño, y me alejé en espera de su reacción. Olisqueó el mejunje y se dispuso a devorarlo, entusiasmado. Lo observé comer con la primera sonrisa sincera que lucía en mucho tiempo, mordisqueando cada tanto los trozos de masa de los que había extraído la carne y dando sorbos a mi cajita de jugo.

De pronto recordé algo y salí de la habitación rápidamente. Con algún esfuerzo inspeccioné los cacharros en la mugrienta cocina y encontré un viejo tazón en el cual solía comer cereal con leche cuando era más pequeña. Lo llené con agua fresca, y despejé una esquina de mi cuarto para ubicarlo allí de manera cómoda. El gatito ya había comido y se estaba acomodando en mi cama, con la firme intención de dormirse inmediatamente.

Pobrecillo, quién sabe hacía cuánto tiempo rondaba solo por el parque. ¿De dónde habrá salido? Tiene derecho a descansar cuanto quiera.

Lo dejé durmiendo, y me entretuve terminando mis tareas diarias. Más tarde, me preparé para dormir; y me acosté con cuidado para no despertar a mi nuevo mejor amigo. Sin embargo, al sentir mi cercanía, él se movió con rapidez y se acurrucó sobre mi pecho con sus bonitas patitas recogidas debajo de su cuerpo, dispuesto a seguir durmiendo.

Así me dormí y así me desperté, con una bolita de pelos blancos rellena de amor, respirando suavemente sobre mi pecho.

Los siguientes días fueron de felicidad pura; no importaba qué pasara, nada lograba entristecerme.

De hecho, en la escuela nos asombramos del drástico cambio en su actitud; no es que nos quejáramos pero esa repentina racha de buen humor nos provocaba curiosidad. Lamentablemente, esa racha terminó pronto.

Pensé que sería más difícil el hecho de hacerme cargo de otro ser vivo, era otra boca que alimentar; pero, si llevaba tanto tiempo consiguiendo comida para mí misma, no era complicado conseguir también para él.

Le fabriqué algunos juguetes anudando diversas cintas de colores y cuerdas viejas, para que se divirtiera persiguiéndolas. También le armé un lugar donde entretenerse con varias cajas de cartón resistente, de las cuales entraba y salía con frenéticos saltos, y una mirada de euforia en sus ojos.

Lo llevaba al pasillo en la entrada de mi casa: un lugar donde podía estirar las patas, correteando a sus anchas sin que hubiera peligro de algún posible daño para él y sin que le quitara la vista de encima. Por las noches dormía conmigo, siempre acurrucado en mi pecho. A veces acercaba su rosada nariz a mi rostro, y me daba ligeros toquecitos aquí y allá, humedeciendo mi mejilla.

Me sorprendí de la idea de que alguien pudiera preferir un ser humano antes que un gato. Esta clase de amor y compañerismo no es fácil de encontrar fuera del reino animal.

Incluso cuando no podía prestarle el cien por ciento de mi atención, cuando debía ocuparme de los deberes escolares o de mis tareas diarias, él estaba ahí conmigo, simplemente haciéndome compañía. Solía acostarse sobre mis libros abiertos o jugar con los cordones de mis zapatillas.

Mientras estaba en la escuela lo dejaba en mi habitación, con todas sus cosas, para que no le faltara nada; y, cuando regresaba, me recibía con maullidos de entusiasmo.

Lo nombré Merengue, por el impoluto color blanco de su pelaje. Ni aún estando sucio, perdía esa brillante tonalidad.

En cada ocasión en que lo miraba, sentía una increíble sensación de paz, de serenidad. En dos semanas me dio más amor que cualquier ser humano en toda mi vida, y él ni siquiera se daba cuenta de eso.

Editado: 16.11.2022