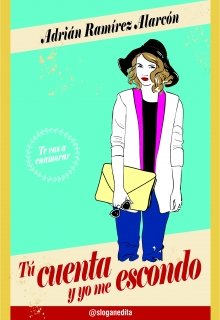

Tu cuenta y yo me escondo

Capítulo VIII

Convencida de tomarle la palabra a Martha, me dispuse a preparar maletas para el viaje. Me consideraba mucho más práctica que ella, así que eché en una pequeña maleta y una mochila lo imprescindiblemente necesario.

Exhaustas y adoloridas por el largo viaje, llegamos sin contratiempo al aeropuerto de Cancún.

Hacía más de una hora que habíamos solicitado el servicio de un taxi en medio de ese mar de turistas que, por un momento llegué a pensar, que ahí nos quedaríamos el resto de nuestras vidas. Martha vio entre los paseantes que deambulaba un señor ofreciendo los servicios de un auto, y sin pensarlo hicimos trato por el alquiler de un Chevy, el único disponible. Con decisión Martha tomó el volante y dio marcha, según sus cálculos, haríamos poco menos de una hora de camino.

El GPS marcaba dos rutas, la primera, directa a Cancún Centro y, la segunda, rumbo a la zona hotelera pasando por el Delfinario; nos decidimos por esta última y, obviamente, la equivocada.

A pocos minutos de haber arrancado, el vehículo en el que viajábamos sufrió una descompostura y ya no quiso prender. Lo abandonamos, no sin antes darle una merecida patada. Ahora nos hallábamos con escasas o nulas posibilidades de llegar puntual al hotel que habíamos reservado. Intermitentemente a los celulares les iba y venía la señal, y una larga caminata nos esperaba. Caminábamos sobre la orilla de la carretera y, por supuestísimo, nadie hacia alto para ofrecernos ayuda, quizás, por la cantidad de maleta que llevaba mi amiga.

Bajo el inclemente sol y cargando a cuestas el pesado equipaje, Martha resopló agradecida cuando una nube que se desplazaba sobre el cielo ocultó momentáneamente los potentes rayos del sol que daban directo en su descubierta cabeza. La quietud fue abruptamente interrumpida cuando una bandada de pájaros de color negro surcó el firmamento lanzando potentes graznidos.

—Seguro que son buitres —dijo quejumbrosa—. Nos están acechando, pendientes de qué el agotamiento nos derrumbe para abalanzarse sobre nosotras.

—Son golondrinas, Martha —comenté concentrada en el mapa que sostenía con la mano libre, pues con la otra sujetaba una botella de agua.

Según mi interpretación, deambulábamos entre el Club de Golf y Playa Delfines, y había unos dos kilómetros de distancia de donde estábamos paradas y el lugar donde el Chevy alquilado se había averiado. Sin duda, caminar esa corta distancia nos pareció a ambas haber corrido el maratón de Boston y, a la velocidad que íbamos, todavía nos faltaba una hora más de camino.

Martha se detuvo dejando tiradas las maletas sobre los arbustos e imploró por un trago de agua. La bebió con tanta ansiedad, que el agua desbordó su boca y cayó por su barbilla hasta mojarle la blusa.

—Lo que daría por una ducha fría —rezongó—. Descansemos cinco minutos, tengo los brazos desencajados por jalar las maletas y los pies hinchados, tanto, que esta noche tendré que dormir con las sandalias puestas.

—Si nos detenemos a cada cinco minutos como hasta ahora, jamás tendrás el baño que con urgencia te hace falta.

—Maldito Chevy —dijo furiosa—. Pienso demandar a la alquiladora. ¿De dónde lo sacarían? ¿De una alcantarilla? Debí hacerte caso y comprarme un par de tenis como los tuyos. Odio cuando tienes razón en lo que a vestuario se refiere.

Un par de días antes del viaje, Martha se había empeñado en que debía renovar mi vestuario, consideró que nada de lo que tenía en el clóset era apropiado para pasar una semana en la playa. Ese mismo día, me compré un par de sandalias, unos vestidos y blusas veraniegas y, por supuesto, los comodísimos tenis que llevaba puestos.

—Eres precavida, no sabes lo que ahora te envidio —dijo en tono dramático.

—Te los prestaría, pero usas dos números más que yo, así que...

—Puedo encoger los dedos de los pies, me da igual si se me salta el esmalte de las uñas. Por favor, préstamelos.

Flaquee ante sus suplicas y le entregué los tenis con el deseado propósito de continuar el resto del viaje sin escuchar sus lamentos. Martha pujaba con dos maletas de ruedas, y una mochila de diseñador en la espalda. Mi guardarropa cabría por completo en sus maletas, y sin embargo ésta aseguraba que había prescindido de unos cuantos vestidos que le habría gustado llevar consigo.

En fin, caminamos un par de kilómetros más hasta que en la lejanía aparecieron los primeros indicios de vida humana. Había un pequeño restorán, por lo que apretamos el paso pese al cansancio, entusiasmadas como si hubiéramos encontrado un oasis en medio del desierto. Entramos al establecimiento. Tomamos asiento y una amable mesera vino rápidamente a atendernos.