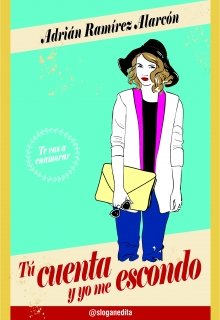

Tu cuenta y yo me escondo

Capítulo XIII

Esa noche lloré a lágrima viva en el consuelo de Martha, ella siempre era el eje sólido al que podía sujetarme cuando mi mundo daba vueltas.

—Hoy, sucedió algo muy similar a lo de hace quince años. Fue en el mismo verano que te conocí.

—Y hasta ahora me lo vienes a contar —dijo haciéndose la indignaba.

—Pero ahora quiero que lo sepas, siempre y cuando no me interrumpas a cada rato.

—¡Ok!, continúa.

—A falta de dos meses para concluir la preparatoria, fui con Adriana Gutiérrez, mi inseparable amiga, a un curso de redacción de documentos que se impartía en UVM Guadalajara Sur. Emprendimos el viaje en su viejo Tsuru. Los días que pasamos en la ciudad fueron fructíferos, pues el curso nos ayudó a definir nuestras bases y a reforzar el interés por la lectura. Justo en el aula aledaña se impartía un taller de cocina y, como Adriana no estaba segura de que estudiar, acordamos revolvernos entre los asistentes. Ahí tuvimos la oportunidad de conocer al joven expositor, su tierna cara aparentaba tener cuando mucho dieciocho y, a esa edad era ya un notable prospecto a Chef.

Ese nuestro primer encuentro, lo recuerdo como accidental y profundamente incómodo. Yo no tenía ni la más mínima idea de cómo cocer un huevo, como hasta ahora, pero me encantaba degustar la comida de mi mamá. Ah, pero sí consideré que las recetas que ahí se exponían podrían haberse hecho de otra forma para obtener un sabor más comestible. Para mí, el intento de cocinero estaba realmente equivocado de profesión.

Cuando di mi opinión al respecto, nuestros caracteres chocaron, las defensas se alzaron, y los dos pasamos el resto de la clase debatiendo el uno con el otro. De regreso a Mazamitla el coche en que íbamos se averió, dejándonos tiradas en medio de la solitaria carretera, muy lejos de casa.

El conductor de una camioneta Frontier negra, se detuvo para auxiliarnos, y luego de realizar algunas maniobras, jaló el coche hasta un taller en la Manzanilla de la Paz. El muchacho que lo acompañaba, su hijo, era el joven expositor con quien había estado peleando.

Dijeron viajar hacia La Sierra del Tigre a explorar el paisaje de la región. Iban a quedarse durante una semana. Puesto que yo disponía de mucho tiempo libre e intentaba superar el recíproco mal entendido originado entre ambos, acepté encantada el ofrecimiento del chico y pasé a convertirme en su personal guía turística. Apenas si nos separamos durante aquellos días.

Solíamos dar largos paseos a lo largo del bosque, desde las primeras horas de la tarde hasta que se ponía el sol. Por primera vez y junto a la sombra de las acacias del Parque La Zanja, me atreví a compartir mis sueños e ilusiones. Pasábamos horas y horas charlando sobre cualquier tema. Cuando estábamos juntos el mundo entero dejaba de existir, y sólo importaba el momento. Acepto que me enamoré perdidamente…

—Quién te viera, picarona —interrumpió Martha.

—¡Síguele y no te cuento nada!

—Ya pues, échale.

—Aunque luché contra aquellos sentimientos cuanto pude, todas esas emociones se convirtieron en el producto de una mente demasiado idealista. Me desmoronaba al pensar en el momento en que él se marcharía de mi vida para siempre. Él también se enamoró de mí, aunque nunca llegó a expresarlo con palabras, lo demostró con la intensidad con la que me amó durante la última noche que pasamos juntos, tanto, que me pidió que huyéramos juntos al alba. Dijo que me esperaría en la plaza del pueblo a las ocho en punto. Llorosa le prometí que lo pensaría durante la noche, pero cuando llegué a casa, ya había tomado una decisión: marcharme con él. Me pasé la noche en vela escribiendo una carta de despedida a mis padres.

Hice maletas y traté infructuosamente de dormir unas horas antes de reunirme con él. Una cadena de asombrosos truenos restallaron sobre las calles del pueblo poco antes de las ocho de la mañana. El viento rugía endiablado y fustigaba las viviendas, como si quisiera hacerlas desaparecer. Angustiada tomé las maletas, bajé los peldaños de dos en dos y me enfrenté a las inclemencias del tiempo. Corrí trabajosamente hacia la plaza, con las lágrimas anegando mis ojos y el viento golpeando con rabia mi extenuado cuerpo.

Todos esos extraños sucesos acontecieron en el pueblo, la mañana en que se marchó de Mazamitla sin mí. Lo recuerdo con exactitud, esa mañana lloraba con el corazón desgarrado y las palmas de las manos y las rodillas lastimadas, como si hubiera permanecido largas horas arrodillada en el suelo. No hubo consuelo para mí, lloré amargamente al menos durante dos horas.