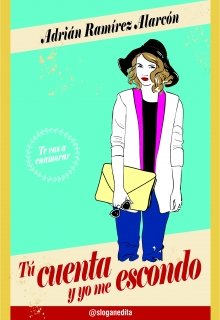

Tu cuenta y yo me escondo

Capítulo XVI

Cancún había perdido el encanto que una vez tuvo. En Guadalajara había muchos lugares que me lo recordaban, debía existir algún lugar en el mundo donde pudiera volver a reconciliarme conmigo misma. Me había pasado los últimos años esquivando la dependencia emocional porque me causaba pavor, y nunca habría llegado tan lejos con Alí de saber que terminaría causándome ese efecto. Jamás pronunció las palabras que deseaba escuchar, le puse una sola condición: ir a Mazamitla.

Ahora ninguna palabra podría cambiar eso.

En tanto, en Chihuahua a cientos de kilómetros. Alí disfrutaba de su vida como era, pero en muchas ocasiones imaginaba que se sentiría despertar bajo el mismo techo todas las mañanas.

Necesitó marcharse de Guadalajara y cuanto más lejos mejor. Aun rodeado de los más impresionantes paisajes no era capaz de olvidar lo vivido. Muchas veces se dijo que sólo era cuestión de tiempo para olvidar, pero el último viaje estaba más arraigado a su alma de lo que se figuraba y afectaba insidiosamente a todas y cada una de las facetas de su vida. A diario se preguntaba que todo lo sucedido era una locura que no encajaba en su mentalidad por más que lo intentara. Sin embargo, se cuestionaba toda aquella locura y las razones por las que no nos habíamos reencontrado. Revisó las fotos que había tomado y dedicó unos segundos a repasar los rasgos de mi rostro. Perdía su mirada en esos labios que con tanta necesidad había besado.

Esa noche en la cama, Alí repasó la conversación que tuvo conmigo el día de la despedida. Cuando le indiqué lugar, fecha y hora donde tenía que verme. Esa vez no me otorgó ninguna credibilidad y refutó mis argumentos con palabras que a él le resultaban incuestionables, pero que ahora dudaba. El rompecabezas comenzaba a encajar y se afanaban en desbancar su natural escepticismo.

Ella me ama, me lo dijo una y otra vez —se dijo a sí mismo.

Esa desesperada idea se hizo paso a través de él y se dejó llevar por ella. Tomó la maleta abierta que arrojó contra la cama y comenzó a lanzar sobre ella la ropa que había guardado dentro del clóset.

En tanto, enfrascadas en una conversación divertida sobre sexo y hombres, con la ayuda de Adriana y sus amigas, Martha organizó una comida en el restorán Suehiro por motivo de mi cumpleaños. Reservó una mesa para ocho comensales. Durante la comida Martha estuvo al pendiente de mis emociones y reacciones. No estaba pletórica y, por ello, desde que había puesto los pies en la ciudad no había hecho otra cosa más que animarme.

Por la mañana, Martha había recibido una llamada imprevista y esperaba qué, pasara lo que pasara, yo estuviera bien.

Notó mi distracción cuando alguien habló del viaje a Cancún, fue entonces que la sonrisa se esfumó de mis labios y durante algunos minutos dejé de participar activamente en la conversación. Miraba a través de la ventana con la vista perdida en algún punto de la ciudad. Los postres me rescataron del estado de melancolía en el que me había sumergido y las bebidas espirituosas con que brindamos volvieron a hacerme sonreír.

—Propongo un brindis —dijo Martha alzando la copa mientras el resto de las mujeres tomaban la suya—. Conozco a Estela desde hace muchos años y siempre ha sido una constante inspiración en mi vida. Juntas hemos pasado buenos y malos momentos, y nuestra amistad ha pasado por diversas etapas. Una constante invariable durante todos estos años ha sido el cariño que siento hacia ella.

Luego me miró y sonrío.

—Te deseo el más maravilloso de los cumpleaños.

Mis ojos se llenaron de lágrimas de emoción y afecto, y antes de hacer el brindis, me abracé a ella.

Por encima de mi copa de vino y mientras bebía un trago, vi que una camioneta de color negro se había estacionado en doble fila frente a la puerta del restorán. Del vehículo descendió un par de masculinas piernas enfundadas en unos pantalones desgastados. Mi vista ascendió como un rayo por el resto de su cuerpo y la copa se quedó entre los labios y la mesa. Él ocupante del vehículo cerró la puerta con decisión e hizo caso omiso a los conductores que le pitaban por la imprevista maniobra. Cuando se dio la vuelta, alzó la cabeza hacia el letrero de la entrada, como si se estuviera cerciorando de que aquel era el lugar que buscaba. Después se precipitó hacia el interior y desapareció de mi vista.

Sentí que se me paraba el corazón. Dejé la copa sobre la mesa, porque me temblaba la mano y temía derramar su contenido. Tenía las palmas sudadas y se me había secado la boca. Nadie pareció percatarse de la transformación, excepto Martha, que preguntó si me encontraba bien. Únicamente atiné a agitar la cabeza en sentido afirmativo, pues la garganta se me había paralizado. Oía sin escuchar las voces de las invitadas. Mi mirada estaba clavada en la recepción del restorán, donde la puerta de acceso estaba oculta tras las cortinas de color beige. Esperaba con el alma en vilo que, de un momento a otro, él apareciera por detrás de éstas. Cuando lo hizo, el corazón me empezó a funcionar a marchas forzadas, y transcurrieron eternos segundos en los que los músculos quedaron inmóviles y rígidos. Alí se apoyaba con los brazos sobre el mostrador y hacía preguntas a la chica de recepción. Sus ademanes y movimientos eran atropellados, por lo que comprendí que había venido a buscarme. De haber querido huir no habría podido, las piernas parecían estar atornilladas al suelo y el cerebro había dejado de funcionar como era debido.