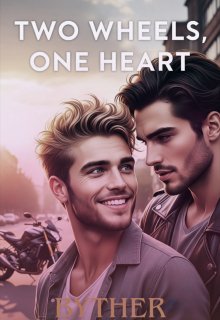

Two wheels, one heart

Capítulo 6 ”*°•.˜”*°• JOAN •°*”˜.•°*”˜

Mi cama se había convertido en un campo de minas. Cada centímetro cuadrado de la sábana estaba cargado de los mensajes que había intercambiado con él, con Regulus. Con el demonio en moto que se había colado en mi vida y la había puesto de cabeza. Mi mente, que siempre había sido un lugar ordenado y tranquilo, era ahora un caos. Una tormenta de pensamientos, de emociones, de contradicciones.

Me sentía sucio. Me sentía traidor. Me sentía como si estuviera traicionando todo lo que era, todo lo que se esperaba que fuera. Yo era Joan Wilmore, el chico perfecto, el "Pan de Dios", el capitán del equipo de fútbol. Yo era la luz. Y él, Regulus, con sus tatuajes y su moto ruidosa, con su mirada gris y su sonrisa cínica, era la oscuridad. Era todo lo que yo no era, todo lo que yo no debía ser.

Me levanté de la cama, mi cuerpo un nudo de nervios. Fui al baño y me miré en el espejo. Mis ojos, mis perfectos ojos azules, estaban llenos de una chispa de miedo que nunca había visto antes. Mis labios, mis perfectos labios, estaban temblando.

Me miré el cuerpo, mi torso atlético, mis músculos perfectos. El mismo torso que le había enviado en una foto, una foto que ahora me hacía sentir vergüenza. Me di cuenta de que mi vida, mi perfecta vida, nunca volvería a ser la misma. Porque ya no quería ser el "Pan de Dios". Quería ser un demonio, solo por un momento. Un demonio con un teléfono. Y ese pensamiento me aterrorizó.

El miedo, una vez más, se apoderó de mí. Me di cuenta de que no solo me sentía traidor, me sentía asqueado de mí mismo. Me sentía asqueado de haberle enviado esa foto, de haberle seguido el juego, de haber deseado ver más de su mundo. Me sentía asqueado de mis propios sentimientos. Sentía que no me pertenecían, que eran un virus que me había infectado, que me había robado mi identidad.

Me vestí, mi ropa un uniforme que me recordaba quién se suponía que debía ser. Me dirigí a la escuela, mi mente una tormenta de pensamientos. Intenté concentrarme en mis clases, en mis amigos, en la vida perfecta que me había construido.

Pero era imposible.

Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Regulus. Sus ojos grises, su sonrisa cínica. La forma en que me miraba, como si yo fuera un misterio que quería resolver, un libro que quería leer.

La primera clase, historia, fue una tortura. El profesor hablaba de la guerra fría, del conflicto entre dos superpotencias, de la lucha por el poder. Y yo solo podía pensar en mi propia guerra fría, en mi propia lucha. La lucha entre el Pan de Dios y el demonio en la moto.

La segunda clase, matemáticas, fue aún peor. El profesor hablaba de ecuaciones, de variables, de la lógica del mundo. Y yo solo podía pensar en la ecuación de mi vida, una ecuación que ya no tenía lógica. La variable de Regulus, una variable que había entrado en mi vida y había roto todas las reglas.

Y en medio de todo ese caos, mi mente se detuvo por un segundo.

No podía respirar.

Mi corazón, que había estado latiendo con la fuerza de un tambor de guerra, se detuvo.

Mis manos temblaban, mis rodillas flaquearon.

El mundo se volvió un borrón de colores y de sonidos.

—¿Qué te pasa, Joan? —La voz de Leo me sacó de mi trance.

Lo miré asustado, y negué.

—No lo sé —le dije, con la voz temblando—. No puedo respirar.

Mis ojos se encontraron con los suyos.

Él, que era mi mejor amigo, mi confidente, mi hermano, me miró con una mezcla de confusión y de preocupación.

—¿Estás bien? Te ves pálido.

Me llevé la mano al corazón.

No le respondí.

No podía.

Mi mente se había vuelto un caos, un torbellino de emociones que me hacían querer gritar. Me tiré sobre mi escritorio, mi cabeza sobre mis manos, mis ojos llenos de lágrimas. La ansiedad, el pánico, la vergüenza, el miedo. Todo se había unido en un solo torbellino que me hacía sentir como si estuviera a punto de explotar.

—¡Joan! ¿Qué te pasa? Respira, Joan —me dijo Leo, con la voz llena de un pánico que nunca había escuchado en él—. Respira, por favor.

Intenté hacerlo. Intenté respirar, pero era imposible. Era como si mis pulmones se hubieran cerrado, como si no hubiera aire en el mundo. El miedo se apoderó de mí. Me estaba muriendo. El corazón, mi corazón, se detuvo por un segundo. Y luego, volvió a latir, pero esta vez, con la fuerza de un terremoto.

—¡Profesor! —gritó Leo—. ¡Necesitamos ayuda! ¡Joan no puede respirar!

El profesor se acercó a nosotros, su rostro una máscara de preocupación. El ruido de la clase, el murmullo de mis compañeros, se detuvo. Todos me miraron, y en sus ojos vi la misma mirada que había visto toda mi vida: la mirada de la perfección, la mirada que me hacía querer ser digno de ellos, la mirada que ahora me hacía sentir como si fuera un fraude.

El profesor llamó a la enfermera, y en cuestión de minutos, el aula se llenó de gente. La enfermera me tomó el pulso, y sus ojos se llenaron de preocupación.

—Tenemos que llamar a una ambulancia —dijo, y la voz sonó como un eco en mis oídos—. Esto es un ataque de pánico. Es serio.

El mundo se volvió un borrón de colores y de sonidos. El rostro de Leo, lleno de lágrimas. El rostro del profesor, lleno de preocupación. El rostro de la enfermera, lleno de pánico. Y en medio de todo ese caos, mi mente solo podía pensar en una cosa: Regulus. El demonio de la moto. El demonio que me había infectado, que me había robado mi identidad, que me había arruinado la vida. Y en ese momento, me di cuenta de una cosa: mi vida perfecta, mi vida de "Pan de Dios", se había roto. Se había roto en mil pedazos, y el único que podía arreglarla era el mismo demonio que la había roto.

La ambulancia llegó.

El sonido de la sirena, que antes era una melodía de seguridad, ahora se sentía como una sirena de guerra. Me sacaron del aula, y todos mis compañeros me miraron, sus rostros llenos de una mezcla de curiosidad y de preocupación.