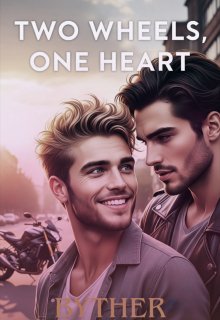

Two wheels, one heart

Capítulo 14 ˜”*°•.˜”*°• JOAN •°*”˜.•°*”˜

El tiempo no se detuvo, pero para mí, esa noche transcurrió en un vacío helado. Después de que Regulus me dejara en el muelle, el dolor no se manifestó como un ataque de pánico, sino como una anestesia total. Mi casa, mi cama, mi ropa, todo se sentía igual de perfecto y asfixiante que antes, pero ahora con una capa extra de miseria.

No salí de mi habitación. Inventé una fiebre, un dolor de cabeza, una migraña paralizante. Cualquier cosa para evitar la mesa del comedor y los ojos fríos de mis padres. Leo me llamó varias veces, preocupado, pero yo solo le decía que me sentía mal, sin darle detalles. Él era la única persona que sabía que mi "enfermedad" tenía un nombre: Regulus.

Me quedé allí, tirado en mi cama, la habitación sumida en la penumbra. Las citas perfectas que habíamos tenido, la cena elegante, los churros, las risas, todo se sentía como un sueño febril. Me castigaba con el recuerdo de la última hora en el muelle: el muro de cristal que había levantado entre nosotros, la forma en que había evitado mi toque, la frase cruel sobre "ser responsable de mi vida."

Había pasado tan solo una noche repitiendo su despedida en mi mente. "No eres tú, soy yo. Tienes que pensar en tu futuro." Era la excusa clásica, la cobardía perfecta. Y me dolía que él usara ese cliché para deshacerse de mí.

Me culpaba a mí mismo. Fui demasiado rápido. Fui demasiado intenso. Fui demasiado... público con el beso en el kartódromo. Lo había forzado a una etiqueta, a un compromiso que él, un chico libre, nunca habría aceptado. Él me había advertido que no mezcláramos las cosas, y yo había ignorado la advertencia. Yo había roto las reglas de su juego.

Había decidido que lo bloquearía. Que cortaría el lazo. Que volvería a mi vida de "Pan de Dios", con mis finanzas y mis planes perfectos. Pero la mano que tomaba el teléfono para presionar "Bloquear" siempre se detenía. La esperanza, esa pequeña semilla venenosa, seguía viva.

Y entonces, sucedió. El miércoles por la noche, justo cuando el sol se ponía y mi habitación se hundía en la oscuridad total, mi teléfono vibró.

No era una notificación cualquiera.

Era un mensaje de Regulus.

Mi corazón, que había estado latiendo con un ritmo de tortuga toda la noche, se disparó. La adrenalina me golpeó con la fuerza de una ola. Me senté en la cama, encendí la luz, y mis manos temblaban mientras desbloqueaba la pantalla.

El mensaje del amor de mi vida. Lo presioné. ¿Acaso era el final de nuestra historia o el inicio de una mejor?

Podía imaginarme la voz de Regulus, normalmente tan segura, tan cargada de cinismo y control, que ahora sonaba quebrada.

Joan. Soy yo. Mira, sé que fui un jodido imbécil el otro día. Y no te mereces ese silencio. No te mereces que te deje tirado en el muelle como si fueras un objeto desechable. Y por eso te pido disculpas. Una disculpa real, no de esas que se dicen por cortesía.

Mi respiración se detuvo. Su mensaje seguía.

La verdad es... sí, es complicado. Soy un cobarde. Lo admito. No es tu vida la que me asusta, es la mía. No tienes idea de la basura en la que vivo, Joan. Y el miedo a arrastrarte a eso, a que veas la verdad, me hizo huir.

El miedo a que te des cuenta de que no valgo nada, de que soy solo un chico que repara coches y maneja una moto ruidosa. Me asusta que me veas como realmente soy, y me dejes. Y por eso, preferí dejarte yo primero. Fue una estupidez, fue infantil, fue una basura de Regulus.

Y lo siento.

Si todavía me hablas, si todavía quieres saber de mí, respóndeme.

El mensaje terminó. Mi mente se quedó en blanco. No había cinismo. No había fachada. Había una vulnerabilidad cruda en su texto que me golpeó más fuerte que cualquier beso o insulto. Él no me estaba dejando por ser un chico rico. Me estaba dejando por miedo a ser juzgado por su propia pobreza.

El dolor que sentía se convirtió en una oleada de compasión y furia. Furia hacia el mundo que lo hacía sentir que tenía que esconderse, y compasión por el chico fuerte que tenía miedo de su propia sombra. La culpa se disipó. Yo no había arruinado nada. Él había huido por inseguridad, por años de sentir que no era lo suficientemente bueno.

Agarré mi teléfono y le escribí, sin pensarlo dos veces, sin permitir que la duda me detuviera.

¿Dónde estás?

La respuesta fue instantánea.

En la plaza central, cerca de la fuente. Donde siempre nos sentamos, bajo el árbol grande.

Dudé por un instante, pero luego le mandé:

No te muevas. Llego en diez minutos.

Me vestí a la velocidad del rayo. No me importó la ropa. Me puse lo primero que encontré: una sudadera y mis jeans más cómodos. No me puse perfume. Quería que me oliera a mí mismo, no a la mentira de mi vida. Quería que me oliera a la verdad.

Agarré las llaves del Lexus y salí de mi habitación.

Mi madre me interceptó en el pasillo, su rostro una máscara de preocupación forzada.

—Joan, ¿estás bien? Te ves... diferente. ¿Ya no tienes fiebre?

—Estoy perfectamente, Mamá. Solo necesito un poco de aire. Voy a dar una vuelta. Vuelvo tarde. No me esperen.

Ella intentó detenerme, su mano suave en mi brazo.

—Joan, sabes que no me gusta que salgas solo tan tarde. ¿No podrías llamar a Leo?

—No, Mamá. Voy a ver a Regulus —dije, y la palabra se sintió como un rayo.

Era la primera vez que decía su nombre en voz alta en esa casa, sin tapujos.

Era una declaración de guerra.

Su rostro se congeló. El hielo en sus ojos era palpable.

—Regulus... ese muchacho... El de la moto. No creo que sea una buena compañía para ti, Joan. Es... una distracción. ¿Por qué no te concentras en tus estudios?

—Porque mi vida no es solo estudiar, Mamá. Y él no es una distracción. Él es lo real. Nos vemos —dije, y sin darle tiempo a replicar, salí de la casa.

Conduje mi Lexus como si fuera la Harley de Regulus, con el corazón en la garganta. La emoción de saber que él me había llamado, que se había abierto a mí, superaba cualquier miedo.