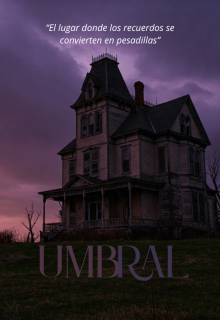

Umbral

Capítulo 2

Los días siguientes transcurrieron bajo una capa de normalidad tensa. La mudanza principal llegó, y el caos de desempaquetar cajas y organizar muebles sirvió como una distracción temporal. Liam se volcó en las reparaciones más urgentes, silbando mientras trabajaba, un esfuerzo consciente por mantener la moral alta. Leo, con la adaptabilidad propia de la infancia, exploraba los alrededores de la casa con una curiosidad que a Elara le provocaba un nudo de angustia. Le había prohibido acercarse al bosque que limitaba la propiedad, un bosque que parecía demasiado oscuro, demasiado silencioso.

Pero la casa no tardó en reafirmar su presencia. Los susurros se hicieron más frecuentes, siempre al borde de la audición, como si alguien hablara justo al otro lado de una pared delgada. Elara comenzó a oír la melodía infantil en momentos inesperados: mientras lavaba los platos, mientras intentaba pintar en su nuevo estudio –una habitación luminosa en la planta baja que, sin embargo, se sentía perpetuamente fría–. Era siempre la misma tonada, una nana distorsionada, desafinada, que le erizaba la piel.

Liam seguía mostrándose escéptico, atribuyendo las experiencias de Elara al estrés de la mudanza y a su "naturaleza imaginativa".

—Cariño, esta casa es vieja. Son las tuberías, el viento, las ratas en las paredes si me apuras —dijo una noche, mientras Elara le contaba que había oído pasos en el piso de arriba cuando él estaba en el jardín.

—No eran ratas, Liam. Eran pasos. Y la melodía… es como si alguien estuviera tratando de decirme algo.

La tensión entre ellos crecía, sutil pero palpable. Elara se sentía cada vez más aislada en sus miedos. Comenzó a dibujar compulsivamente en su cuaderno: bocetos de pasillos oscuros, puertas entreabiertas, y una figura infantil, apenas esbozada, siempre de espaldas.

Una tarde, mientras Leo jugaba en el salón con sus bloques de construcción, Elara lo oyó tararear. Se le heló la sangre. Era la misma melodía rota que la atormentaba.

—Leo, ¿dónde oíste esa canción? —preguntó, intentando mantener la voz calmada.

El niño la miró con sus grandes ojos azules, inocentes. —No lo sé, mami. Simplemente apareció en mi cabeza. A veces la oigo cuando juego solo. Hay una niña que la canta.

—¿Una niña? ¿Qué niña, mi amor? ¿La has visto?

Leo negó con la cabeza. —No, pero sé que está aquí. A veces juega conmigo. Me dice que tiene secretos.

El pánico se apoderó de Elara. Corrió a buscar a Liam, quien estaba reparando una valla en el exterior. Le contó, con la voz temblorosa, lo de Leo y la melodía. Por primera vez, vio una sombra de duda en los ojos de su esposo.

Esa noche, fue Liam quien oyó algo. Un llanto. Un llanto lastimero, inequívocamente infantil, que parecía provenir del interior de las paredes de su dormitorio. Se levantaron de golpe. El sonido cesó tan abruptamente como había comenzado. Se miraron, el miedo reflejado en sus rostros.

—El ático —susurró Elara—. Viene del ático.

Armados con una linterna y un viejo atizador de la chimenea, subieron las escaleras. El pasillo del segundo piso se sentía más frío que nunca, el silencio vibraba con una expectación maligna. Frente a la puerta del ático, el candado seguía allí, cubierto de una fina capa de óxido reciente que no recordaban haber visto.

Liam dudó. —Quizás deberíamos llamar a alguien por la mañana. Un cerrajero, un… no sé.

Pero Elara ya estaba decidida. La angustia por Leo superaba su propio terror. —Tenemos que saber qué hay ahí dentro, Liam. Ahora.

Mientras Liam buscaba herramientas para forzar la cerradura, Elara apoyó la oreja contra la puerta. La melodía volvió, esta vez más fuerte, más clara, como si la fuente estuviera justo al otro lado. Y debajo de ella, un susurro apenas audible, una sola palabra repetida una y otra vez: “Mía… mía… mía…”