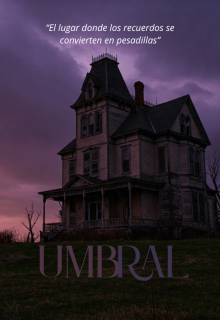

Umbral

Capítulo 5

La mancha en la pared palpitaba como un corazón enfermo, su oscuridad succionando la poca luz que quedaba. Un sonido gutural, un gruñido bajo y expectante, emanaba de su interior. Liam se interpuso entre su familia y la aparición, su rostro una máscara de terror y determinación.

—¡Aléjense de él! —gritó, aunque no sabía a qué le estaba gritando.

Elara, sin embargo, sintió una extraña atracción hacia esa negrura. Las visiones en su mente se intensificaron, no solo de los Blackwood, sino de incontables almas atrapadas, fusionadas con la esencia de la casa. Entendió, con una claridad aterradora, que la casa no solo estaba encantada; era una entidad consciente, un depredador paciente que se alimentaba de la desesperación y la esencia vital de sus habitantes, absorbiéndolos, haciéndolos parte de su estructura, de su historia macabra. El ático no era el corazón; era el estómago.

—No es una niña, Liam —susurró Elara, su voz temblorosa pero firme—. Somos nosotros. Siempre hemos sido nosotros. La casa… nos refleja. Nos consume y nos convierte en los fantasmas del siguiente. Annabelle no era la primera. Y nosotros no seremos los últimos si no…

De repente, Leo se soltó de su mano y caminó hacia la mancha oscura, como un sonámbulo.

—¡Leo, no! —gritaron al unísono.

Pero el niño no se detuvo. Se paró justo al borde del umbral oscuro, y se giró hacia ellos. Sus ojos, antes azules e inocentes, eran ahora dos pozos negros, vacíos. Una sonrisa que no era la suya se dibujó en su rostro.

—Es hora de jugar de verdad —dijo con una voz que era una amalgama de la suya, la de Annabelle y muchas otras, un coro de almas perdidas. Levantó una mano, y la lámpara que Liam sostenía salió volando, estrellándose contra la pared.

En ese instante, Elara comprendió el verdadero horror. La casa no solo creaba fantasmas; los usaba. Se apoderaba de los más vulnerables, los convertía en sus heraldos, sus marionetas. Leo era ahora su instrumento.

La figura de su hijo, o lo que fuera que lo habitaba, extendió la otra mano hacia ellos, invitándolos a unirse. La mancha oscura detrás de él pareció expandirse, y un frío sepulcral llenó la cocina.

Liam, viendo a su hijo transformado, sintió que algo se rompía dentro de él. La furia y la desesperación lo inundaron. —¡Devuélveme a mi hijo! —rugió, lanzándose hacia adelante.

Pero antes de que pudiera alcanzar a Leo, Elara lo sujetó. —¡No, Liam! ¡Es una trampa! ¡Quiere que entremos!

Las visiones en la mente de Elara se volvieron ensordecedoras. Vio el ciclo: la llegada, el miedo, la desesperación, la absorción. Y luego, el giro. En un destello de aterradora lucidez, vio una posible salida, una aberración en el patrón. La casa se alimentaba del miedo, de la sumisión. ¿Pero qué pasaría si uno de sus "componentes" se volviera contra ella desde dentro?

—Tengo que hacerlo yo —dijo Elara, sus ojos fijos en la figura de Leo, pero viendo más allá, viendo el núcleo de la casa, su conciencia voraz. Sintió una conexión insana, una resonancia con la propia Annabelle, como si el diario no solo le hubiera contado una historia, sino que le hubiera transferido algo.

Soltó a Liam y caminó lentamente hacia su hijo, hacia el umbral oscuro.

—Elara, ¿qué haces? ¡No! —gritó Liam, pero una fuerza invisible lo mantenía pegado al suelo, impotente.

Elara se detuvo frente a Leo. La sonrisa en el rostro del niño se hizo más amplia, expectante.

—He jugado tu juego, casa —dijo Elara, su voz sorprendentemente calmada, aunque un terror primordial la consumía por dentro—. He sentido tu hambre. He visto tus recuerdos. Ahora, verás los míos.

Cerró los ojos y se concentró, no en el miedo, sino en el amor por su familia, en su voluntad de protegerlos, en su propia esencia inquebrantable. Proyectó sus recuerdos más fuertes, sus emociones más puras, no como ofrenda, sino como un arma.

La figura de Leo retrocedió un paso, la sonrisa vaciló. La oscuridad detrás de él pareció fluctuar, como si algo la estuviera perturbando desde dentro. Un chillido agudo, inhumano, resonó por toda la casa, un sonido de dolor y furia.

Elara abrió los ojos. La figura de Leo parpadeó, y por un instante vio a su hijo, asustado, confundido, antes de que la negrura volviera a sus ojos. Pero algo había cambiado. La casa estaba luchando contra ella.

—No puedes ganar —siseó la voz múltiple a través de Leo—. Eres mía. Todos son míos.

—Quizás —respondió Elara, y dio un paso adelante, cruzando el umbral hacia la oscuridad palpitante.

En el momento en que lo hizo, la mancha implosionó con un sonido como de vidrio rompiéndose. La fuerza que retenía a Liam desapareció. Las luces de la cocina parpadearon y volvieron a encenderse, débiles pero funcionales. La figura de Leo cayó al suelo, inconsciente, pero respirando. La pared donde había estado la mancha era ahora sólida, aunque una intrincada red de finas grietas, como venas oscuras, la cubría.

Liam corrió hacia su hijo, lo tomó en brazos. Estaba vivo. Miró hacia donde Elara había desaparecido. No había nada. Solo la pared agrietada y un silencio expectante.