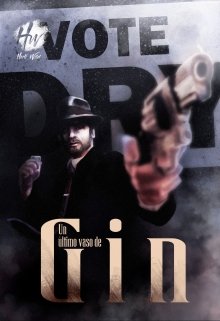

Un Último Vaso de Gin

I - Bajo los ojos de Cristo

24 de octubre, 1930.

Sintió al Diablo detrás de ella y solo pudo pensar en correr.

Las calles estaban muy dañadas, había que esquivar pozos en cada pequeño trecho y con el intenso chaparrón que se había largado, hacían de su huida un objetivo imposible de lograr. Ella, sin embargo, no paraba de correr. Desesperada. Ansiosa. Temiendo a cada sombra proyectada en las paredes.

Al empezar el trayecto hacia la supervivencia, se había quitado los zapatos como pudo. Perfectos para lucir de pie, pésimos para el ejercicio involuntario. La cartera se le había caído y sus pertenecías se esparcieron por la solitaria calle. Ni siquiera llevó la mirada hacia atrás para reparar en ésta, solo podía pensar en correr y correr y correr. Pero…

¿Hacia dónde?

«La iglesia —pensó al instante, viendo la enorme cruz de madera alzándose sobre las demás edificaciones, casi tocando el cielo—. Si el demonio me busca, estaré a salvo en la iglesia».

Un pensamiento que solo los más puros creyentes y los moribundos pueden tener.

El sudor, la lluvia y las lágrimas se mezclaban. La carrera agarrotaba los músculos y dificultaba la respiración. Y la curiosidad era tan fuerte como la búsqueda por sobrevivir. «¿Aún me persigue?», «¿continúa detrás de mí?», «¿logré despistarlo?», eran las preguntas que se amontonaban en su mente, hostigándola. La necesidad de mirar y comprobar si todavía había alguien de quien huir, era poderosa. Tanto, que tuvo que clavar sus uñas en las palmas de sus manos para reprimir el deseo. Era preferible llegar a la iglesia con una falsa creencia de preocupación, que ni siquiera ser capaz de eso.

Las puertas de madera de La Casa de Dios, eran largas y robustas. Sería más adecuado llamar con el enorme aro de metal que colgaba de ésta, pero eso hubiera sido una pérdida de tiempo. Un tiempo que creía no poseer. Recurriendo a la fuerza que sus brazos y cuerpo esquelético apenas podían proporcionarle, abrió la puerta. No del todo. Lo suficiente para ingresar, lo máximo que era capaz de hacer.

Caminaba sobre las baldosas, fría las sentían sus pies descalzos. Miraba en diferentes direcciones buscando al Padre. Era muy tarde en la noche, no pensaba que habría alguien más ahí. Tal vez, no lo sabía muy bien. No era de esas mujeres que iba los domingos por la mañana a la misa y, para el Padre, que había aparecido a través de una puerta en uno de los costados del pequeño escenario ubicado debajo del cristo crucificado; resultó muy fácil darse cuenta qué tipo de mujer era Emily D´Angelo. Sus ropas provocadoras y acortadas, sus excesos de accesorios y exaltado maquillaje, ahora arruinado por el llanto y la lluvia; lo decían muy claramente.

Esa mujer era una prostituta.

El hombre lucía su camisa clerical y el alzacuello blanco, en perfectas condiciones, con elegancia. Caminaba con pasos lentos, provocando que sus movimientos transmitieran serenidad y paz. Justo lo contrario que reflejaba su rostro: una expresión de asco y rechazo al examinar la vestimenta y estado de Emily. Resultaba irónico como esa persona que desaprobaba la forma en que algunas mujeres se ganaban la vida, era de los primeros en buscar esa clase de compañía nocturna. El Padre era de esas que hablan y profesan elocuentes discursos, pero nunca los llevaban a la práctica personal. Y Emily lo sabía, porque, en más de una ocasión, ese hombre había sido un cliente más.

Claro que las calles tenían el mismo lema que el confesionario de esa iglesia: Lo revelado en ese lugar, ahí quedaba.

—¡Padre! Padre, por favor ayúdeme —suplicó Emily corriendo hacía el hombre y buscando cobijo en su abrazo.

—Tranquila, mi niña —respondió con voz cálida, acostumbrado a emplearla—. Cuéntame que ocurre.

—¡El Diablo! —exclamó—. ¡El Diablo me viene por mí!

La muchacha lo miró directo a los ojos y el Padre se asustó, parecían reflejar sinceridad. Sin embargo, luego de detenerse un momento en ellos, vio algo diferente. La mujer no estaba del todo en sus cabales. Tal vez alcohol o alguna droga. Lo que sea que creyó ver, no era real.

—Calmante, hija mía. Nadie viene detrás de ti —le aseguró el Padre—. Observa —le dijo, ayudándola a voltearse, los nervios la mantenían rígida, y mirar el sitio por donde había ingresado. La puerta aún seguía media abierta—. ¿Lo ves?

Emily asintió. Era verdad, no había nadie.

—Bien, ahora espera por aquí y volveré pronto con algo caliente para que bebas —dijo, llevándola hasta uno de los bancos de madera.

—Sí… Gracias… Padre —dijo con dificultad. La boca y el cuerpo le temblaban. Por el frío y la lluvia, pero sobre todo por el miedo.

—No es nada, estoy aquí para ti —afirmó, con una sonrisa…, pero…

¡Ahí estaba otra vez! Esas palabras amables saliendo de una boca que solo sentía asco, junto con esa mirada, esos ojos que solo profesaban desaprobación.

#5314 en Detective

#16127 en Thriller

policia crimen sadismo, suspenso intriga thriller tragedia, misterio y asesino

Editado: 12.01.2020