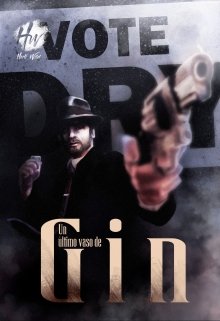

Un Último Vaso de Gin

II - Un trago, una bala

25 de octubre, 1930

Sabía muy bien dónde guardaba el arma. Ahí, en el armario, junto a unos zapatos viejos, pero igual de relucientes como la primera vez que los usó. El día que enterró a su madre.

Junto a su revólver también se hallaba su antiguo uniforme y la placa que colgó de su chaqueta durante tantos años. Había querido deshacerse de ella, de hecho, era el protocolo. Antes de abandonar el cuerpo policial, por despido o renuncia, la placa y el arma debían ser entregadas. Él fue una excepción. El comisionado así lo decidió por todo el buen trabajo y lo grandes logros que, primero de azul y luego vistiendo una gabardina marrón, Víctor D´Angelo había conseguido.

En ese momento, lo había considerado una estupidez. ¿Para qué conservar algo que nunca iba a volver a utilizar? Estaba viejo. ¿Pensaban que saldría a luchar como lo hizo años atrás? Jamás. Imposible. Nunca volvería tocar esa arma. Nunca volvería a posar sus manos en ese instrumento encargado de arrebatar tantas vidas.

O así era, hasta esa noche. Esa noche cuando pensó en suicidarse.

Ese pensamiento, transformado en deseo, en una necesidad, le añadía un peso extra a la placa que guardaba, tan celosamente, junto a su uniforme. Se suponía que debía partir de manera honorable, o solo dejando que la muerte lo llevara cuando ésta así lo decidiera. Ese acto traería deshonra y, sobre todo, olvido. La gente que leyera la noticia de su muerte, si existía alguna, no vería a un antiguo soldado de la justicia, sino a un viejo loco, incapaz de resistir un minuto más la Gran Depresión que había azotado a todo el país. Un año había transcurrido del declarado jueves negro y la gente caída en la desgracia ya no resultaba noticia, ni novedad. Solo uno más. Un desempleado más, un pobre más, un muerto más.

La duda sobre lo que podría decirse después de su muerte, era lo único que lo hacía distanciarse de la idea del suicidio. Además, según pensaba Víctor, morir no significaba nada, pero si el legado que uno dejaba. Él siempre se vio como un buen detective que, a pesar de sus errores y decisiones a veces poco ortodoxas, había brindado mucha ayuda y protección a los habitantes de esa ciudad. Y no solo como detective, también como un buen vecino, hijo y hermano.

Decidió entonces, escribir una nota de suicidio.

Buscó, en el mismo armario donde guardaba su arma, pero sin tomarla todavía, una pequeña libreta y un lápiz. Se acomodó en una silla, apoyando el papel en la mesa y usando una pequeña lámpara como fuente de luz. Ya listo, escribió:

A quien lea:

No quiero que se piense que actué por un arrebato de locura. Mi suicidio fue planeado y decidido a conciencia…

«No, no. Esto no está bien. Justificar mi estado mental solo lo agrava», se dijo mientras arrancaba la hoja de la libreta y la arrojaba a un costado, hecha una bola.

Luego, volvió a empezar:

A quien lo lea:

Este acto no fue producido por mi avanzada edad. A pesar de los años que llevó encima y lo pesado que estos resultan, no han influenciado en mi decisión para quitarme la vida. Simplemente…

«Otra vez. No es correcto». Otro papel descartado. «Tal vez una carta no sea la forma adecuada —se le ocurrió, con una mano en la barbilla—. Sí, eso es. Solo debo armar el escenario perfecto para que, quién me encuentre, arme su propia historia. Debo pensar como lo harían los policías o detectives que me hallen y, por lo tanto, debo pensar como lo que fui alguna vez», concluyó para sus adentros.

Con un repentino entusiasmo y un poco extraño también, considerando su causante, fue en busca de lo necesario para preparar la perfecta escena del crimen. Un escenario que hablaría por sí mismo.

Primero apagó las luces. Salvo una. Creando un ambiente tenso y un poco espeluznante. La penumbra de la soledad y la muerte. Como segundo acto tomó uno de los últimos periódicos llegados a su puerta. Justo era el de ese mismo día, 24 de octubre de 1930, pero, al igual que muchos anteriores, marcaba con exactitud la situación sufrida por el país. Esa herida abierta, desde ya mucho tiempo, no paraba de sangrar. Los títulos eran lo suficiente reveladores. Solo ellos podían ser la justificación de cualquier auto-eliminación: «La Gran Depresión continua». «Cada vez son más los ciudadanos desplazados de sus hogares». «Las fábricas cierran, crece el desempleo». «La actividades criminales aumentan. Los civiles mueren en el fuego cruzado y se preguntan: ¿Dónde está la justicia?». «La Ley Seca solo ha creado problemas: afirman los manifestantes».

Las páginas de cada tema estaban esparcidas por la mesa, media arrugadas, simulando que las había leído una y otra vez, amargándose y entristeciéndose con cada lectura. Lo cual no era del todo falso.

Y por último, las piezas finales del rompecabezas.

El arma y la bebida.

Primero tomo su revólver, viejo y un poco oxidado, pero aún funcional. Solo puso una bala en el tambor. Era la única que necesitaba y también eso tenía un propósito. Si quedaba alguna duda que ese hombre se había quitado la vida, esa única bala lo demostraba. No fue un error, todo fue premeditado. La bala en su cráneo y el arma en su mano. O caída a un costado, no sabía muy bien qué trayectoria seguiría su revólver una vez muerto.

#5188 en Detective

#15861 en Thriller

policia crimen sadismo, suspenso intriga thriller tragedia, misterio y asesino

Editado: 12.01.2020