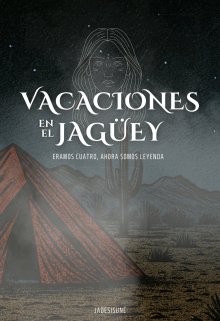

Vacaciones en el Jagüey

ENTRE LA TIERRA Y EL FUEGO

Estefanía

Jamás imaginé que Cristian pudiera caer tan bajo. Ni siquiera tuvo el decoro de mirarme a los ojos antes de largarse, dejándome sola en este páramo reseco, donde el viento parece susurrar cosas que no quiero entender. Se fue sin importarle que algo —algo que no era humano o humana— rondaba por ahí. Eso que se llevó a Lucas. Lo arrastró entre la polvareda y a las profundidades del agua, como si fuera un saco de huesos. Y ahora… ¿qué iba a hacer yo?

Estábamos en medio de la nada. Nada de señal, nada de caminos, nada de ayuda. Solo quedaba Vero, o al menos eso pensaba.

Corrí al interior de la carpa, con las manos temblando y la garganta seca como el suelo agrietado bajo mis pies. Me puse un pantalón de mezclilla, ropa interior limpia y mis botas sin tacón —esas que mamá insistió en empacar “por si acaso”— ahora estaba medio decente, aunque el miedo me hacía sentir desnuda, como lo estuve tan pocos minutos atrás, por culpa de…

Sin pensarlo más, salí corriendo hacia el Jagüey, ese espejo turbio de agua estancada que parecía observarnos desde el principio. El aire olía a tierra caliente y salitre viejo. Y a muerte, algo que no debía estar aquí.

Verónica seguía allí, tendida como una muñeca olvidada, con el rostro vuelto hacia el cielo opaco. No sabía si estaba inconsciente, borracha o dormida. Su pecho subía apenas, como si el aire le costara más que a un pez fuera del agua. Me arrodillé junto a ella y le anudé su suéter rosa —ese que parecía tan fuera de lugar en este paisaje desolado— alrededor de los hombros. Era demasiado pesada para cargarla, así que usé las mangas como cuerda improvisada y empecé a arrastrarla por la polvareda roja, que se levantaba como humo de incendio.

Quizás se enojaría conmigo por eso. O me agradecería no haberla dejado cerca del Jagüey, donde el agua ya no parecía agua, sino un umbral. La puerta a un mundo desconocido u otra dimensión…

O quizás ya no quedaba nada de Verónica. Y yo hacía todo este esfuerzo por un cuerpo vacío.

No joda.

Al fin conseguí que mis padres me dejaran salir de viaje, conocer un sitio distinto, sentirme libre. ¿Y para qué? Para terminar así. ¿Qué cara pondrán cuando se enteren de lo que nos pasó?

Ellos, que ni a conocer La Puerta —en Trujillo— me dejaron ir, y eso que era un paseo escolar durante mi último año escolar para ser bachiller. Con profesores, coordinadores y hasta el director. El premio por nuestra graduación.

Ambas secciones y casi sesenta alumnos fueron. Si hasta los peores estudiantes pudieron ir, es más… Hasta Luis, que tenía dos materias en reparación, fue. Y yo, con buenas notas y siendo “una hija ejemplar”, me quedé en casa.

Para venir a morir en la Guajira. Sin haber pisado ni el tres por ciento del territorio venezolano. Si sobrevivía, era seguro que no me volverían a dar permiso ni para ir a la universidad, ni a la esquina. Ellos tenían razón: la calle era peligrosa. Y daba más miedo un vivo que un muerto.

Si no, bastaba con ver a Cristian.

¡Maldición!

Y yo, de imbécil, pensando en entregarme a él. Incluso antes del matrimonio, sin estar segura de que me amaba. Lo que fuera con tal de no perderlo. Lo único que me frenó fue esa mirada suya, torcida por el alcohol, y la violencia que le brotaba como espuma por la boca. De la que me salvé, no me veía casada con un hombre así. No me veía viva, siquiera.

Verónica tosió. Un sonido húmedo, como si algo se le despegara del pecho. Sus mejillas comenzaron a teñirse de rojo, y el color subió hasta las puntas de sus orejas, como si la fiebre le brotara desde dentro. Estaba viva, sí. Una preocupación menos.

Pero no por eso el miedo se fue.

Un golpe en mis nalgas y mi trasero fue el primero en darse cuenta de que habíamos llegado a la carpa: me caí de lleno contra la lona, con un golpe seco que me sacó el aire. No quería mirar hacia el Jagüey. Pero tampoco podía darle la espalda. ¿Y si esa cosa venía detrás de mí? ¿Y si ya estaba aquí?

Como pude, entré a la carpa con Verónica a cuestas. La recosté sobre su suave y acolchada colchoneta lila. La llama de la fogata afuera titilaba, débil, como si también tuviera miedo. El silbido seguía, agudo y persistente, colándose entre las zamioculcas y las sansevierias que bordeaban el claro. Sonaba como un canto de muerte, como un aviso.

Me armé de valor y salí gateando, con las rodillas raspadas y el corazón en la garganta. Alcancé el montón de ramas secas y tomé todo lo que mis brazos pudieron cargar. Las dejé caer sobre la fogata, que chispeó como si despertara de un mal sueño, y corrí de vuelta al interior de la carpa.

—¿Fany? —susurró Verónica, con una voz débil y carrasposa.

—¡Despertaste! —grité, al borde del llanto—. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó?

—No lo sé… me duele el pecho… el corazón me late muy rápido… tengo muchísimo calor… y… y… quiero vomitar.

—Mierda —chillé.

Corrí a su lado y la ayudé a salir, apenas a tiempo. Se dobló sobre sí misma y vomitó una sustancia espesa, roja, viscosa. El suelo quedó salpicado como si alguien hubiera derramado pintura carmesí o sangre. O ambas. Quise pensar que era el alcohol mezclado con la cena. Intenté creerlo con todas mis fuerzas.

#79 en Terror

#531 en Thriller

#240 en Misterio

paranormal misterio, jovenes de vacaciones, espíritus venezolanos

Editado: 21.10.2025