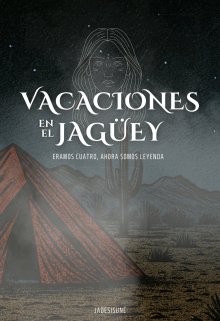

Vacaciones en el Jagüey

EL CANTO QUE ROMPIÓ EL HECHIZO

Verónica.

Grité hasta que mi garganta se volvió una grieta seca, como si el desierto hubiera decidido habitarme. El aire que salía de mí ya no tenía fuerza para formar palabras. Solo un sonido quebrado, como ramas rotas. Mi garganta ardía, y un sabor metálico, a hierro y ceniza, se mezclaba con mi saliva. Cada susurro con el nombre de Estefanía flotaba como el humo del tabaco en la noche, lento, inútil, condenado a disiparse.

Pero ella no volteó.

Se marchó con esa cosa que la embrujó. Con esa criatura que parecía hecha de humo y tierra, de música y fuego. Lo vi tocar su quena como si tejiera un hechizo con cada nota. Lo vi tomar su mano y llevarla lejos, hasta desaparecer en el oscuro y desértico horizonte. Y yo… no pude hacer nada. Ni gritar, correr o llorar. Solo quedarme allí, atrapada en mi propio cuerpo, como si la tierra cobriza me hubiese reclamado.

Algo dentro de mí se rompió y no fue solo el miedo. Sino la certeza de que algo antiguo, algo que no entendíamos, despertó. No sabía si todo era un sueño, o si caí en una pesadilla tejida por la Guajira misma. O por la Wale’kerü.

La Wale’kerü, la araña que enseñó a tejer al pueblo wayúu

Ese nombre me cruzó la mente como un relámpago seco. Mi abuela lo susurraba cuando hablaba de la Guajira. Decía que había fuerzas que habitaban en las raíces, en el agua estancada, en las piedras calientes y en la tierra misma. Que tomaban formas y elegían. A veces se disfrazaban de música, belleza y deseo. Pero cuando alguien los seguía… ya no regresaban igual.

¿Era eso lo que pasó con Estefanía?

¿Fue elegida?

¿Esa cosa la reclamó y se la llevó?

El cielo sobre mí era una manta oscura, sin luna. Un techo inmenso y silencioso, como si el universo hubiese cerrado los ojos. El aire estaba quieto, espeso, cargado con un olor a tierra caliente y sal. El suelo, una costra de tierra rojiza que parecía latir bajo mi espalda y la lona del suelo, como si respirara conmigo. Como si me estuviera absorbiendo poco a poco, tragándome sin prisa.

Y yo… yo era apenas un suspiro atrapado entre dos mundos.

Lucas y Cristian no aparecían por más que los llamase. Mi voz se quebraba, se deshacía en el viento, como si el desierto la devorara antes de que pudiera llegar a ellos. Fany se fue con esa cosa que la llamó con música y fuego. Y yo… yo no podía moverme.

Mi cuerpo parecía hecho de piedra tibia. No frío ni muerto. Solo… inmóvil, a excepción de mi pesada respiración. Como si la tierra rojiza me hubiese reclamado como suya. Me costaba mantener los ojos abiertos y cada parpadeo era una lucha contra el sueño, contra el peso invisible que me aplastaba. Cada respiración era una carga, como si el aire estuviera hecho de arena y algodón.

Lo último que recordaba con claridad era nuestra conversación frente a la fogata. Nuestras risas y carcajadas que se mezclaban con el crepitar del fuego, como si las llamas también se rieran con nosotros. La brisa salada que envolvía todo, como un abrazo invisible, como si el mar —aunque lejano— nos acariciara desde la memoria. Y esas sombras que bailaban sobre el suelo de tierra, alrededor de la fogata, como si celebraran algo que nosotros no entendíamos.

Ahora que lo pienso… quizás no eran nuestras sombras.

Quizás eran de otros seres.

Tal vez ya estaban allí, esperando.

Estefanía y yo habíamos planeado recoger flores. Hacer perfumes con pétalos de Ruellia Tuberosa y Sansevieria, quizás un poco de sal y así embotellar el alma de la Guajira. Disfrutar nuestros cortos días vacacionales antes de que la vida nos empujara al mundo adulto, lleno de horarios, oficinas y decisiones grises, cuadradas y aburridas como los Pixies.

Ya tenía una carta de invitación para trabajar en la empresa donde hice mis pasantías. Un logro, pero no quería ir sola. Sino con ellos, mis mejores amigos: Fany, Lucas y Cristian. Juntos, como siempre hacíamos, desde que empezamos la universidad.

Pero ahora… ¿dónde estaban?

Quizás me pasé de copas y esto era el surreal mundo de la embriaguez, donde todo se distorsiona y se vuelve líquido, como el cielo cuando lo miras demasiado tiempo. O quizás… quizás la historia se repetía. La misma de Omaira, esa que mi abuela contaba con voz temblorosa, como si al nombrarla pudiera volver. Decía que Omaira desapareció en una noche sin luna.

No. Nada de eso iba a pasarle a mis amigos.

Necesitaba encontrarlos. Lo antes posible.

Aunque el suelo se sintiera como lava bajo mi espalda, como si la tierra me quemara por fuera y por dentro. A pesar de que el aire oliera a tabaco y a algo más… algo podrido, como el mango olvidado bajo su árbol. Así sintiera que el silencio se transformaba en una criatura que me observaba desde los rincones, con ojos invisibles y aliento húmedo.

Tenía que moverme.

Tenía que romper el hechizo.

Porque si la historia se repetía… yo no iba a ser la que se quedara esperando. Tenía que moverme.

¡Tenía que despertar cuánto antes!

Tanteando con mi mano entumecida, encontré una piedra. Era fresca al tacto, resbaladiza, como si acabara de salir de un arroyo subterráneo. Un aroma a musgo se coló en mis fosas nasales, húmedo, terroso, y por algún motivo desconocido, sentí una extraña sensación de paz. Como si esa piedra no fuera solo una simple roca. Casi como si alguien la dejara allí para mí.

#79 en Terror

#531 en Thriller

#240 en Misterio

paranormal misterio, jovenes de vacaciones, espíritus venezolanos

Editado: 21.10.2025