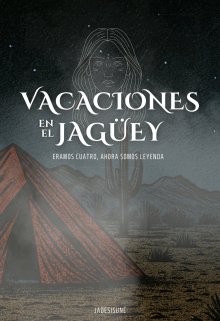

Vacaciones en el Jagüey

EL ÁRBOL QUE GRITA

Los rayos del sol comenzaron a teñirse de tonos rojizos y naranjas, como si el cielo se incendiara lentamente para anunciar la llegada del atardecer. Los nubarrones eran pocos, dispersos como manchas de humo sobre el horizonte, y con ellos, las probabilidades de lluvia se desvanecían. Omaira suspiró aliviada. El aire cálido del desierto Guajiro los envolvía con su aliento seco, cargado de tierra caliente, salitre lejano y ese aroma dulzón de las sansevierias y los cardones.

Se dejaron caer sobre el mantel que tendieron para la cena. La tela, áspera y tibia por el sol, crujió bajo sus cuerpos. El suelo bajo ellos liberaba el calor acumulado del día, y el silencio del desierto solo era opacado por el estribillo de los insectos.

Fingiendo timidez, Omaira acarició el abdomen plano y sudoroso de John. Sus dedos se deslizaron con lentitud, limpiando las gotas que aún brillaban sobre su piel. Eran rastros del esfuerzo de la cabalgata que los había llevado hasta ese sendero desolado, donde la tierra parecía dormida pero nunca muerta.

Poco a poco fueron sacando los manjares que reposaban en la cesta de mimbre, preparados con esmero por la madre de Omaira: empanadas doradas, frutas frescas que sudaban por el vapor que emitían las empanadas, y una botella de sangría que tintineaba con una promesa líquida. Todo parecía dispuesto para una celebración íntima, de acuerdo a sus planes.

—No puedo creer que hayas cocinado todo esto —exclamó él con su torpe acento gringo, los ojos brillando de sorpresa—. Nunca he comido nada más delicioso, ¿cómo dices que se llaman?

—Empanadas —respondió ella con dulzura, como si el nombre fuera un secreto compartido—. Ésa que comes es de chicharrón… espera a que pruebes las de cazón. Te encantarán.

Comieron hasta casi reventar, entre risas que se mezclaban con el canto lejano de los grillos y miradas cómplices que ardían más que el pico de gallo. La fruta fermentada les arrebató la timidez, y en una caminata lenta hacia el Jagüey cercano, sus pasos se hundieron en la tierra tibia como si el suelo los invitara a quedarse.

Se besaron con pasión y hambre. Con esa urgencia que solo el calor del desierto puede incubar. Sus manos se buscaron como si ya supieran el camino, toqueteándose por aquí y por allá, hasta que el vestido de Omaira cayó como una flor marchita sobre la hierba reseca. La brisa nocturna arañó su desnudez con dedos fríos, como si el viento quisiera advertirle algo, como si el desierto respirara con ellos… pero no a su favor.

Tan cerca. Su madre estaría orgullosa de ella, logró conquistar al gringuito que turisteaba por la zona, con su español básico y sus ojos curiosos.

—Espera, no traje protección —dijo él, tambaleante, con la voz arrastrada por la sangría—. Iré a buscarlo…

—Yo voy, no te preocupes.

Emocionada, Omaira casi corrió hasta el mantel olvidado. Buscó en su cartera el condón pinchado, el que con mucho cuidado preparó para la ocasión. Pero al girarse, sus ojos casi abandonaron sus cuencas.

Una figura emergía del agua.

Era una mujer hermosa. Calata —sin ninguna tela que cubriera su desnudez— y su piel brillaba como si estuviera hecha de luna líquida. Caminaba hacia John con una lentitud hipnótica, como si el Jagüey la empujara con cada ola invisible.

El aire se volvió más denso. El silencio, más profundo. Y el corazón de Omaira, latió con violencia.

—¡Epa, detente! ¡Él es mi novio! —gritó Omaira, con la voz quebrada por el horror.

Pero John la miraba embelesado. Como si estuviese embrujado o hechizado. Como si sus ojos ya no le pertenecieran o su voluntad se hubiera disuelto en el reflejo de esa figura que emergía del jagüey.

Estaba perdido en esa piel pálida como la nieve, y en ese cabello tan oscuro como las plumas de un cuervo mojado. La mujer avanzaba con la cadencia de una marea lenta, y cada paso suyo parecía borrar el mundo alrededor. Era tan hermosa como letal.

Omaira lo supo.

No por lógica, ni por miedo.

Lo supo en sus huesos, en su memoria ancestral.

Era Pulowi.

La dueña del viento y del deseo. La que habita en los espejismos del desierto. La que se lleva lo que ama… y lo que no. Pulowi se había enamorado de John.

Y venía para llevárselo.

Entonces, como un susurro que no venía de su garganta sino de su infancia, una canción de cuna vino a su mente. La voz de su abuela, temblorosa y firme, la entonaba en su memoria como un conjuro olvidado:

“Pulowi es una mujer bella,

Pulowi es amiga de la lluvia,

El relámpago le tiene miedo.

Pulowi es la dama que camina

En forma de media luna

Pulowi descompone la lancha

De los pescadores mar adentro.

Pulowi tiene su casa

Detrás del cerro en una piedra

Pulowi es culebra de diez cabezas,

Es res con cara de persona.”

#79 en Terror

#531 en Thriller

#240 en Misterio

paranormal misterio, jovenes de vacaciones, espíritus venezolanos

Editado: 21.10.2025