Xénrroda: Mitos y leyendas

IV

El sabio de los Naq recorrió más allá de las aguas y tierras conocidas, y llegó a unas islas en medio de un golfo. Hasta ese momento, ninguna flama viraba en contemplación o deseo de curiosidad hacia las islas de Xénrroel, al considerarlas meros desechos, pedazos de roca repudiados por los continentes, incapaces por su tamaño de poder resguardar escenarios tan magníficos como aquellos de las colosales masas de tierra. Mas han dicho los sabios, que resguardan y dan su vida por los relatos como ningún otro, que aquel que amaba a los Naq se internó en las islas, quizá por aburrirse de los continentes, y cayó cautivado en manera irremediable; a pesar de los prejuicios que los luminosos llevaban, las islas resultaron ser lienzos extraños y de fino deleite, pues los entes mortales que ahí van son distintísimos, en aspecto y actuar, de los de los continentes.

–¡Cada isla es una gloriosa Xénrroel –de tal forma retumbó entre los acantilados–! ¡Ni huérfanos ni inútiles, sino rebeldes, indómitas e imponentes!

Se cuenta que estaba explorando las colinas de una de las islas más grandes. Dentro del bosque, tras bajar una de donde nacía un arroyo de agua dulce, escuchó suaves sonidos, bizarros para sí en un principio, como nada que hubiese escuchado antes en los animales conocidos. Se dirigió hacia el entonar, y llegó a la orilla de una laguna al pie de la colina; a lo lejos se erguían monumentos extraños, como una mezcla entre madrigueras y nidos, pero hechos con troncos, barro, hojas y piedras como material; fuegos yacían al lado de algunos, pero fuegos de Xénrroel, mansos e inconscientes.

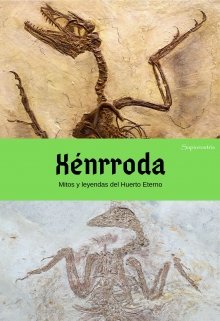

De los monumentos, cómodas cabañas, salían y entraban entidades semejantes a Naq, como los que vuelan con sus plumas, de igual postura y patas, mas tenían la cabeza extraña, porque su bóveda era enorme y su hocico más pequeño que en la mayoría. Sus manos lucían peculiares, de dedos y zarpa pequeña, pero hábiles al sujetar cualquier cosa. Iban de lado a lado, algunos con cosas en manos o en la espalda, canastas y garrafas de barro, otros con lanzas y jabalinas. Eran bestias gregarias y hábiles en la construcción; escarbaban recamaras profundas y amplias, con techos altos, como si fuesen huevos de paja y leños, con paredes de barro y guijarro ¡Cuán fresco y agradable sentían ahí dentro! Los hogares se enfilaban en círculos alrededor de hogueras de piedra, donde se reunían en determinados días y noches para bailar, divertirse, comer y beber.

–¿A caso es certero todo lo que observo –meditaba muy embelesado–? Estas criaturas son de Xénrroel: Tienen sexo, plumas, sangre, huesos, y todas las demás firmas de su hogar y su linaje. Sin embargo, un resplandor nuevo y nunca antes visto emerge de ellos: Sapiencia sin igual.

Mucho se sorprendió Engorl ante aquello, y levitó a lado suyo sin que se dieran cuenta, al hacerse pasar por varios bichos voladores. Los nombró Ammunaq, las Glorias Emplumadas, e insistió en vivir junto a ellos, hasta haber desentrañado todos los enigmas de su existencia. Así, la curiosidad que le provocaban aumentó en modo paulatino, con cada nuevo aspecto que notaba y describía.

Se comunicaban a través de series de gorjeos, silbidos y bramidos, entre lo delicado y lo gutural. Al principio, a Éngorl le resultó imposible entrar en contacto con ellos, aunque fuera capaz de distinguir a un trovador de un narrador, o un mandato de un poema. Con suma dificultad las Llamas habían podido descifrar algún ápice de los idiomas de otros entes vivos, y la lengua de los Ammunaq eran balbuceos imposibles de comprender, por lo que concentró todas sus energías e intelecto en tal faena.

Durante un atardecer, cuando el agotamiento le hizo flaquear, observó a un alfarero que yacía dormido contra un árbol. Se mantuvo en meditación por mucho tiempo, contemplándole con ojos de araña, entonces tuvo visiones: Como si él fuese de raza Ammunaq, iba entre la selva con una hacha de sílex, a ofrecerla como regalo al Señor de la Tierra, directo a sus palacios subterráneos de cristal y mármol. Así nació un arte novedoso, el de ingresar en los sueños de los animales, y Éngorl pasó mucho tiempo en la perfección de aquel; pronto pudo conservar su autonomía, como un personaje a parte en los sueños, entonces indagó las mentes en búsqueda de la fuente de las lenguas, que encontró y por fin se hizo con los arcanos, finalmente aprendió el habla de las Glorias.

–Oh, tú que danzas con tal gracia, e iluminas cada alma –le habló un ser fulgurante, de mirada sombría igual que su voz, aliada a la belleza de su prosa– ¡Permíteme entonar dulce estrofa –y recitó una balada acerca de las estrellas de la noche. De este a oeste y de oeste a este, así ondularon los brazos de la soñadora, y su suave brizna pareció tocar a la Luna, que giraba con elegancia ante el fino oleaje de su cuello–!

–¡Salve la danza de las estrellas! Que desde hoy retumbe la arcilla del suelo hasta las hondas profundidades, donde su sonido sea el deleite del Rey de la tierra –concluyó el fluir de sus emociones. Desde entonces los cerros y las lomas tambalearon por su júbilo, puesto que ella deseaba con vehemencia una canción tal, que le impulsase a lograr un baile armónico como pocos.

Fue así que Éngorl se presentó por vía onírica a los habitantes de cada aldea en la isla, primero con una danzante. Al principio conversaba con la intención de conocerlos e inspirarles, sin pensar que sucedería algo más, pero en la vigilia las Glorias se sentían inquietas, pues todos soñaban con la misma entidad cada noche. “¿Qué es ésto?”, “¿Qué significan tales sueños?”, se cuestionaban.

Eran cuatro las tribus de la isla, a la cual llamaban Enaltájarral, amplia, montañosa y con su bella península: los Keä, Entes del Bosque, Cazadores Montañeses, primeros amigos de Éngorl; en ese entonces la Luz se mantuvo más cercano a los Keä, sin dejar de visitar ocasionalmente los demás sitios de las isla y alrededor. En las playas rondaban los Roléq, Granjeros de Conchas, que se aventuraban sobre troncos huecos, con ramas y sobreros de ala ancha, hasta allende Enaltájarral, donde pequeñas islas exuberantes; apreciaban a los moluscos como alimento bendito, y acumulaban sus conchas para arte y otras labores, materia versátil sobre la que muchas veces establecieron vivienda junto al agua, los primeros muelles.