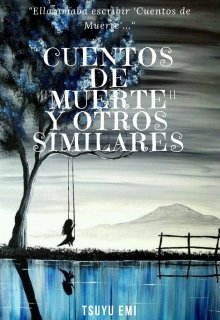

"Cuentos de "Muerte"" y otros similares

Mamita

Él, pequeño y risueño, lanzaba el monedero al suelo, lo levantaba y hablaba, algo comentaba, decía cosas, practicaba. Para alguien sería aquel objeto, a alguien debía devolvérselo.

—"Para usted, mamá", no, no, ay —volvía a aterrizar el monedero verde como si cada equivocación igualara a un leve impacto contra el suelo—. "Mire mamita lo que he encontrado", ay, no, tampoco.

Una y otra vez practicó en el patio de esa casa abandonada, en ese barrio descuidado y gris, pero sonriendo feliz todo lo que restó del día.

La noche llegó, en su guarida se resguardó friolento, aún con el monedero entre sus manos, sus mejillas se hinchaban culpa de sus risitas. Todo alrededor era lúgubre. Sin embargo, su pecho era calor.

—Cuando le devuelva esto a mi mamá me va a volver a querer —Se decía—. Me va a perdonar y vamos a estar juntos de nuevo... Mi mamita, tan linda que es mi mamita —murmuraba entrecerrando los ojos con una dulzura particular en cada palabra, repletas de sinceridad, de amor. Amaba a "Mamá" tanto así que la separación que su inocencia no dejaba entender del todo no importaba lo más mínimo. Lo importante era volver a ser querido por ella.

Era de día, y como si su insomnio anterior le estuviese haciendo burla, el niño se despertó atontado y nervioso de las horas, quizás era todavía más tarde que el mediodía.

Corrió a una velocidad feroz, una que sus flacuchas piernas de piel morena llenas de raspones y cascaritas no asimilaban. Corría con el monedero verde en su mano y llegaba al centro de aquel pueblo costero.

No se frenó incluso cuando en esa feria la cantidad de gente iba ascendiendo y comenzaba a chocarse con los brazos.

Se impacientaba, se agitaba y apretaba con fuerza bruta el frágil monedero verde. Se paró a mirar, buscó entre un mar de personas aquella que podría ser Mamá. Apuraba sus pasitos en zic-zac, se secaba el sudor, ardía de calor, quizás de fiebre también.

A lo lejos, casi al horizonte de su enana mirada, vio caminar a aquella mujer mayor de espaldas cargada de bolsas alejándose cada vez más. Y ni siquiera tuvo que verla de frente para saber que era ella.

—¡Mamá, mamita! —gritaba. Pero Mamá no escuchaba.

Intentó alcanzarla, ahora con miedo, con desesperación, corriendo fue tropezándose, chocó con unas personas y cayó.

—¡Mamita, aquí estoy! —gritaba cuando se ponía de pie para volver a iniciar la carrera. Pero Mamá no volteaba.

Siguió acelerando el trote y sintiendo en sus pequeños pulmones una distancia solitaria asfixiarlo. Otro paso en falso y el monedero cayó al suelo.

—¡No! —retrocedió a buscarlo.

Lo levantó y aceleró otra vez intentando acortar, o más bien, recuperar la distancia que los alejaba. No obstante, las piernitas empezaban a temblarle, el pecho dolía y la vista se hacía borrosa gracias a cientos de lágrimas que desbordaban arrebatando con cada una el deseo puro del niño. Quebrándose. Lloraba con el alma rota y seguía corriendo igual.

Último fallo. Chocó contra la carretilla de un vendedor, desparramando cada fruta por el suelo, intentando inútilmente estabilizarse entre sus resbalones, cayendo una, dos, tres veces más. Tal vez muchas veces más que las caídas del monedero el día anterior. Y en la última, encorvado, su corrida llevaba la velocidad de un pesado caminar. Gimoteaba dolido, le ardían las mejillas, la piel pelada de su nariz se enrojecía, se lastimaba los labios más partidos de la cuenta por mordérselos de impotencia. Todo se nublaba ante él.

—¡Mamá! —chilló a pulmón por última vez. Pero Mamá ya no estaba.

Perplejo, buscó solo con sus orbes oscuros empapados, pero no la veía. Había desaparecido... otra vez.

—¿Mamá? —farfulló rendido, confundido, débil.

En la distancia del frente se escuchaba el silbido de uno de los barcos del puerto alejándose.

Sintió que la cantidad de gente a su alrededor no era más que polvo, no era más que arena, no era más que viento. Se sentía el único ser allí capaz de experimentar tan fuerte dolor a tan corta edad. Mamá se había ido sin él al final.

°*°*°*°*°

Basado en un sueño.