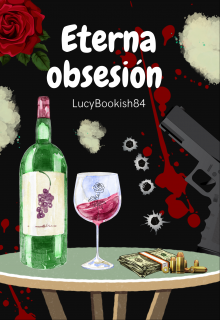

Eterna Obsesión

05) El servidor de la muerte

15 de abril de 1966, Estrasburgo, 23:33 horas

Mi turno había empezado hacía más de tres horas, pero no sabía cuándo iba a terminar. Todo dependía de la clientela, pero era viernes y la llegada del fin de semana hacía que el local se llenará de gente, en su mayor parte joven, buscando evadirse de la monotonía y de los problemas del día a día, sin prisa por volver a sus hogares. Hombres y mujeres de toda la ciudad se reunían en el Catharsis con amigos y compañeros de trabajo como cada viernes tras finalizar sus jornadas laborales con normalidad.

Estaba detrás de la barra secando unos vasos con un trapo mientras mi mejor amiga Anne, y también camarera, terminaba de servir a las pocas mesas que quedaban por atender. Entretanto, yo miraba embobada a los clientes disfrutando de su tiempo de ocio. Todos estaban eufóricos y pasándoselo bien; unos tomando algo y charlando sentados en unas mesas en grupo, otros jugando al billar y varias parejas de enamorados bailando en la pista al ritmo de Help! de The Beatles como si se fuera a acabar el mundo. En definitiva, allí solo había cabida para la diversión y el esparcimiento.

Después de haberme distraído y relajado por unos minutos observando a mi alrededor, conseguí volver a enfocarme en mi tarea y empecé a sentirme nerviosa de nuevo. Quedaba ya poco tiempo para que llegara al bar el hombre con el que habíamos quedado Anne y yo esa noche. Entonces ya no habría opción de dar un paso atrás.

Tras mucho tiempo de reflexión y sufrimiento tenía claro el siguiente paso que iba a dar aquella noche, pero eso no evitaba que un escalofrío recorriera mi cuerpo cada vez que lo pensaba.

Anne regresó con la bandeja vacía y se metió detrás de la barra a seguir poniendo las últimas copas de la noche. Me miró fijamente con el semblante recto y tenso. Ella también estaba nerviosa. Entonces me sonrió intentando darme seguridad y confianza. Después de tantos años de amistad sabía cuándo lo necesitaba y hoy era uno de esos días. O, mejor dicho, hoy era el gran día.

Poco a poco, la medianoche fue llegando y con ella los primeros clientes abandonaban el local rumbo a sus casas o en busca de otros bares o karaokes que continuaran abiertos hasta altas horas de la noche y donde poder seguir con la fiesta.

Cerca de la una de la madrugada ya solo quedaban los últimos clientes que se resistían a terminar la jarana tan pronto y aquellos borrachos que ahogaban cada día sus penas en alcohol y que Anne y yo, más pronto que tarde, tendríamos que terminar echando para poder cerrar.

Entonces entró por la puerta un hombre alto y con el pelo canoso y largo hasta la altura de los hombros. Tenía el rostro demacrado por el paso de los años y una barba, también canosa, de un par de días que empezaba a asomar por su mentón y sus mejillas. Una de ellas, la izquierda, estaba marcada por una profunda cicatriz.

Iba entero de oscuro con una gabardina de piel negra que le llegaba hasta las rodillas y una botas cowboy también oscuras con unas hebillas metálicas que hacían un ruido casi imperceptible cada vez que daba un paso.

Se dirigió al fondo del establecimiento y se sentó en su mesa frecuente, alejada de los ventanales y de todo el bullicio, a la espera de que llegara su consumición habitual.

El susodicho se hacía llamar Ankou, como el personaje legendario de la mitología popular en la Baja Bretaña, en Francia. Las viejas leyendas decían que se trataba de un hombre viejo y delgado que vagaba por las calles acompañado de un carro donde iba recogiendo las almas de los difuntos recientes. Algunos decían que era la mismísima muerte personificada, otros que era el servidor de la muerte.

Lo cierto es que este hombre se había ganado el apodo a la fuerza. Era asiduo en el bar y nosotras ya le conocíamos, pero hacía poco tiempo que nos enteramos a que se dedicaba. En el barrio no tenía fama por ser una hermanita de la caridad.

Cuando Anne lo vio, vino rápidamente hacia mí. Me cogió las manos y me miró a los ojos.

— Es el momento — susurró antes de acariciarme una mejilla.

Seguidamente, se fue hacía la gramola o jukebox que teníamos en una esquina del bar y apagó la música. Era una manera sutil de decirles a los clientes que estábamos cerrando y que deberían marcharse cuanto antes.

Cogí una botella de Bellevoye, el mejor whisky francés, y serví una copa en un vaso corto y con una base pesada.

La gente empezó a salir por la puerta a regañadientes. Según ellos, si no había música no merecía la pena quedarse allí. Otros, algo más ebrios se resistían a marcharse y Anne con su don de gentes tuvo que intervenir. Eso no evitó que se fueran vociferando algún insulto.

En cuanto estuvimos solas en el bar con el único cliente que quedaba, Anne y yo nos dirigimos hacia su mesa.

Estaba decidida. Sabía que hacía lo correcto, pero es difícil defender una acción que implicaba acabar con la vida de alguien, de una persona con la que había convivido tantos años y que, en su momento, me hizo feliz, dándome lo más grande que tenía en mi vida: mi hija.

Era la única opción que me quedaba. Lo había intentado todo, pero el canalla de mi marido no estaba dispuesto a cambiar y era más fuerte de lo que parecía.

Sabía que Albert algún día se pasaría, que la situación se le iría de las manos, y nunca mejor dicho. En una de sus interminables palizas de madrugada mi vida peligraría y dejaría a mi hija huérfana de madre y con un padre alcohólico y maltratador. No estaba dispuesta a eso, tenía que protegerla, no podía permitir que le pasara nada malo. Era lo único que tenía en mi vida y lo que le daba sentido. El resto me lo había arrebatado. Llego el punto que era él o yo, morir o matar. Así que indudablemente decidí terminar con él. Como dicen, "muerto el perro, se acabó la rabia" o eso quería creer.

#5239 en Thriller

#2642 en Misterio

#2032 en Suspenso

romance, accion venganza y mafia italiana, nuevos comienzos y un pasado tormentoso

Editado: 07.08.2023