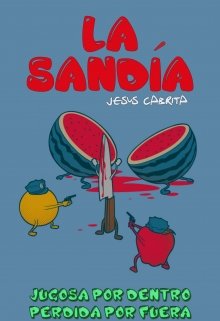

La Sandía

CAPÍTULO III. LA SANDÍA OPERADA

En la casa de al lado, había un gallo que cacareaba minutos antes que empezara a amanecer y que con su cresta roja, embellecía a cualquier fruta y verdura que mirara a través de la ventana. A la sandía le encantaba que fuese tan intenso como el color de las fresas, y un poco parecido al jugo que a veces solía expulsar, por el trasero. O eso era en lo que podía pensar, a medida que contemplaba la luz del sol rozar algunas hojas del manzano del patio, aun así por lo sedada que el doctor Banano la había dejado, su canto no era capaz de escuchar.

Todavía no estaba cuerda del cabo a rabo, no sabía cuándo se había quedado inconsciente y se sentía relajada estando cuesta bajo, en aquel plato blanco que usaban para las revisiones y operaciones a cada comida en la cocina. Había sido mucho esfuerzo levantarla y cruzar hacia la barra donde estaba esa vajilla, al otro extremo de la sala, junto a la licuadora y unas cucharas del refrigerador.

Muchos ignoraron las peticiones de los soldados de la capitana Granada, de apartarse y correr la voz más allá, para no tenerles que repetir de nuevo. Ya era el colmo que debiesen de cargar a la fruta más gorda que se haya visto en la casa, y que además tuvieran que apresurarse si no querían perderla. Hablar para que abriesen el paso, no era por lo que tenían que preocuparse en ese momento. Estaban exhaustos y cuando alcanzaron la primera esquina, los brazos le temblaban y a algunos se les inclinaba un lado más que otro la sandía, retrasándoles el camino.

–Necesitaré una de esas gazas que la última vez me trajiste, Papaya –indicó el doctor Banano, una vez que habían llegado a la licuadora, por suerte, el plato de porcelana estaba libre de pacientes y enseguida, la bajaron con cuidado, la caída pudo haberla quebrado y no habría ningún sitio donde cupiese. La sandía aún pesaba mucho y hasta entonces, era tan ancha como los melones.

El aguacate gozaba del drama que la zanahoria hacía para que buscaran rápido esa gaza de plástico, que habían guardado en el congelador del refrigerador. Sin embargo, fingió haber mirado al instante que señalaron hacia arriba y todas las miradas se enfocaron allí, no estuvo dispuesta a colaborar.

–Por supuesto que va a funcionar. Fui yo quién curó a la calabaza de esa mordida de ardilla, ¿acaso no recuerdas? –expuso con sonrisa bien pícara, le gustaba los riesgos ante cualquier cosa y ese era el más ambicioso que alguna vez se le vino enfrente. Tener que detener la salida de caldo desde los sesos y entrañas de la sandía, y que lograse sanar de una forma u otra. Tendría que ser como los que los comían para poder siquiera imaginárselo.

Tal vez, si la sandía moría el escándalo no hubiese sido por el modo en que fue picada, el gesto de los demás era suficiente para ya no esperar mucha angustia y el doctor Banano ansiaba por hacerles babear por desear oír lo que tenía que contar luego esa terca sandía; sino un alboroto se armaría debido a la confianza que en la cocina le regalaban por ser siempre tan bueno en su trabajo. Cualquier equivocación era recordada en los estantes, en la mesa, en las canastas y allá en la huerta…

–Usé esa gaza. Así que tráiganmela –. Dirigió su mirada a la Granada, le agradaba que fuera firme ante lo que ordenaba y le parecía la única a la que podía hablársele en serio, porque la Papaya se complicaba demasiado para llevar a cabo lo que se le decía, al momento que uno de las tropas le comentó que debían ir al suelo de cerámica para ir escalando de forma segura, tampoco estaba convencida de la idea de saltar de inmediato cuando apenas se abriese la puertecilla del congelador.

El doctor Banano no le habló más a la Papaya, ignoró que todavía estuviera a sus espaldas, caminó hasta el enchufe de la pared y arrastró salvajemente el vinagre que utilizaba para sedar. El de oliva prefería, para él el común tan sólo hacía efecto durante unos cuantos minutos y no daba la sensación de estar sin dolor y la sandía pudo haberse sacudido por la molestia.

Necesitaba dar sentado que no se despertara de repente mientras sus manos estuvieran hurgando dentro de ella, intentando acomodar las semillas que desencajaron de su lugar, igual que la pulpa. Nadie en la cocina tocaba ese vinagre, para nada, estaba prohibido desde el momento que Don Melocotón llegó a la casa, pensaba que quién era apto para manejarlo era el doctor Banano por su experiencia curando. Muchas frutas y verduras, lo utilizaban para otras cosas.

–Es un vaivén, doctor –le dijo la Granada, ayudándole a inclinar la botella de vinagre y llenar la tapa. Lo que no sabía el Banano fue qué tanta dosis aplicarle a una sandía, ya llevaban meses que no maduraba una en la huerta y aquella odiosa sandía siquiera pasaba por el plato, para chequearse con él. No se le ocurría un modo de averiguarlo, tan sólo pensó que sería similar a la que a los melones se les hacía beber a causa del tamaño que parecían compartir, quizás estaba calculando mal.

Editado: 13.07.2020