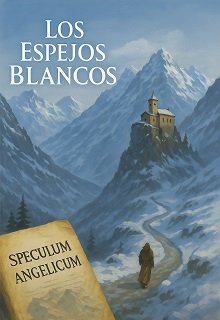

Los Espejos Blancos

9 - Speculum Angelicum (El Espejo Angélico)

El día apenas despuntaba sobre los tejados derrumbados y las cúpulas dormidas. Un silencio pesado envolvía la ciudad, suspendido entre la niebla y la piedra.

El hermano Albertus, con el manto ceñido contra el viento frío, caminaba con paso firme por las callejuelas empedradas. Avanzaba solo, guiado por el recuerdo de la carta y la certeza del lugar.

La catedral de Surp Asdvadzadzin, maciza, casi austera, parecía esculpida en una sola montaña roja, asentada en el centro de la ciudad silenciosa.

Albertus redujo el paso. Una tensión se había anudado en su interior sin que pudiera comprenderla. No era miedo, sino una forma de recogimiento. La piedra relucía bajo el aire seco, veteada de marrón, con una belleza cruda, geométrica y sin adornos superfluos. Los muros altos y desnudos solo se interrumpían por arcos ciegos, columnillas apenas insinuadas y algunas frisas grabadas: cruces entrelazadas, flores estilizadas, astros geométricos.

Al acercarse a la fachada occidental, alzó la vista hacia el arco esculpido que rodeaba la puerta. Las hojas de madera oscura estaban entreabiertas, y de ellas se escapaba un hilo de incienso frío, como un aliento antiguo. Entró.

El silencio lo golpeó. No era la ausencia de sonidos, sino una densidad invisible, como si la nave contuviera una memoria que respiraba. La luz, cayendo desde aberturas altas y estrechas, rasgaba la penumbra en haces pálidos. Masivos pilares bordeaban las tres naves, sosteniendo bóvedas de cañón de una elegancia severa.

Los muros reflejaban la luz en tonos ocres y dorados, como halos móviles. No había frescos. Solo las proporciones, las masas, la lenta ascensión de los volúmenes hacia el ábside dictaban la emoción.

Albertus se detuvo. No rezó de inmediato. Quería escuchar primero. Un suspiro. Una piedra. Tal vez una palabra olvidada.

Al este, el ábside elevado albergaba un altar cubierto por cortinas bordadas, flanqueado por lo que parecían ser relicarios sellados en la piedra.

Un vitral o una cruz calada dejaba pasar la luz del amanecer, tamizada, vibrante como un hilo de seda.

A veces, voces bajas se elevaban desde los laterales: un canto litúrgico, un salmo susurrado, un murmullo en una lengua que reconocía sin comprender.

Se arrodilló.

En aquel lugar, nada era ostentoso. No había dorados, ni pinturas, ni telas ricas. Y sin embargo, Albertus sintió un peso espiritual enorme, un equilibrio invisible entre cielo y tierra, entre materia y luz.

No era una iglesia. Era una resonancia.

Permaneció un momento en silencio, con las manos juntas, hasta que un monje de hábito marrón se le acercó sin hacer ruido.

—Pax vobiscum, frater —dijo el monje—. ¿Deseáis una oración, o buscáis a un hermano?

—Vengo de Italia —respondió Albertus—. De la Sacra di San Michele. Traigo un mensaje para el responsable de este lugar.

El monje inclinó la cabeza sin decir más, se dio la vuelta y le invitó a seguirle.

Lo condujeron a una sala estrecha, adosada al costado norte de la iglesia. Un fuego bajo ardía en un brasero de cobre.

El superior, sentado en un banco de madera, alzó lentamente los ojos al verlos entrar.

Albertus se inclinó y le tendió el pergamino sellado. El hombre lo tomó sin prisa, rompió el sello y leyó en silencio.

Sus manos temblaban apenas, pero sus ojos se fijaron largo rato en las últimas líneas.

Alzó la mirada.

—Así que la Sacra no olvida a sus hermanos del Este.

Colocó el rollo sobre la mesa de piedra y suspiró suavemente.

—Los signos de los que se habla no han tenido lugar aquí... sino en uno de nuestros monasterios. Un lugar más remoto. Más silencioso. Lo llamamos Bagnayr. Es allí donde han aparecido los fenómenos.

Se detuvo un momento, como para medir sus palabras.

—Los monjes allí viven en recogimiento. No buscan ni el mundo ni el temor. Y sin embargo... algunos han visto. La luz suspendida. Formas. Voces. Uno de los hermanos abandonó el lugar sin una palabra, al caer la noche. No ha regresado.

Se levantó lentamente.

—Habéis llegado en buen momento. Si han de recibir otra visita, mejor que sea con un testigo preparado para comprender. Partiréis mañana al amanecer. Un arriero conoce el camino. Os confiaré a dos hermanos.

Albertus se inclinó.

El superior añadió en voz más suave:

—Es la primera vez que alguien, desde lejos, nos responde.

El viaje comenzó al amanecer, mientras la ciudad de Ani despertaba entre brumas.

Albertus, acompañado de dos jóvenes hermanos silenciosos, seguía a una mula cargada de víveres por un sendero estrecho que salía de las murallas por el este.

El camino, flanqueado de piedras grises, descendía a un valle encajonado antes de subir por la ladera entre matas de enebro y matorrales secos.

Después de menos de dos horas de marcha, una grieta en la roca, casi invisible desde el sendero, se reveló: el monasterio de Bagnayr, oculto bajo una masa de piedra viva, como si hubiese sido excavado en la propia montaña.

El lugar impresionaba por su simplicidad y dureza.

Un muro de piedra seca cercaba el patio principal, donde losas desiguales formaban un círculo irregular.

Aberturas estrechas, parecidas a aspilleras, perforaban la fachada.

El silencio era tan profundo que solo se oía el crujido de las sandalias sobre la piedra.

En el interior, las celdas de los monjes estaban excavadas directamente en la roca: estancias bajas, de muros desnudos, con una cama de piedra, un crucifijo esculpido y una hornacina para una lámpara.

La capilla, semi-enterrada, tenía una bóveda de cañón sostenida por dos pilares toscos, sin decoración.

Un altar de piedra bruta dominaba el ábside, iluminado por una única abertura en la bóveda.

Pero lo que inquietó a Albertus fueron las puertas cerradas.

Había tres, visibles en la galería trasera del claustro: pesadas puertas de madera oscura, reforzadas con hierro, cerradas con barras transversales.

Sobre cada una de ellas, grabado o pintado, un símbolo discreto pero nítido:

Un círculo abierto, interrumpido en su flanco derecho, atravesado por una línea negra oblicua.