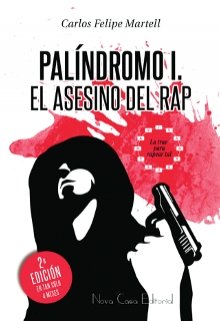

Palíndromo I, el asesino del rap

A DOS para la rapsoda

Villa de Candelaria

Raúl Roque estaba tenso e incómodo. Había insistido en depositar las cenizas de su hermano en un nicho familiar, en Lanzarote, pero, finalmente, Ivana se había salido con la suya gracias a que Ricky Roque había dejado constancia escrita de su voluntad al respecto. Junto a él, Susana contemplaba, anonadada, lo surrealista de la situación.

Se habían desplazado hasta la basílica de la Villa Mariana de Candelaria, lugar de peregrinación y culto a la patrona de Canarias: la Virgen de Candelaria. El templo, continuamente abierto a devotos, peregrinos y turistas, se había visto invadido, en un par de minutos, por una comitiva formada por unas quince o veinte personas, con atuendos totalmente extravagantes a ojos de los extranjeros y feligreses que allí rezaban. Portando la urna cineraria, encabezaban el cortejo la viuda (calva, en minifalda y top), un negro con una gigantesca cadena por collar, y un barbudo y tatuado obeso con ropa militar de faena. El individuo de color llevaba una gorra negra de punto, exactamente igual que la de Ivana, con un deslumbrante dibujo amarillo formando una cabeza de ajos y unos granos de soja. El otro tenía puesta una gorra verde con visera, una camisilla (que le permitía exhibir una cantidad descomunal de pelo) y pantalones de camuflaje. Susana se fijó en una joven, algo apartada, acompañada por el que parecía ser su novio (este vestido con uniforme de cartero), cuya cara le sonaba vagamente, pero no era capaz de ubicarla. Estaba claro: el séquito era el grupo de rap de Ricky e Ivana, posiblemente aumentado por algún seguidor incondicional y algún familiar eventual.

Hablándole al oído, Raúl le contó a Susana que sus padres, escandalizados por el acto sacrílego que iban a cometer con los restos de su hijo, no habían tenido estómago para venir desde Lanzarote.

Susana se fijó en una esquina de la iglesia desde donde Jorge Nara, intentando no llamar mucho la atención, observaba con todo detalle. Por su rostro, era evidente que su tío estaba igual de atónito que ella. Sin saber por qué, recordó aquel safari al que la llevó su tío, cuando era una niña de apenas siete añitos. En aquella época, Susana estaba muy apenada porque sus periquitos habían muerto, pero el safari le devolvió la alegría. Jorge Nara siempre supo equilibrarle la niñez, compensando, de una manera o de otra, los momentos de tristeza.

De repente, a ritmo de rap, Ivana, el Oso peludo y el Negro, se pusieron a cantar a todo pulmón la canción “Los okupas de la Virgen”, la misma que interpretaba Ricky en todas sus actuaciones como una especie de himno.

— ¡Me cago en…! —expresó Jorge Nara, poniéndose rígido y alerta, mientras sonaba la letanía.

Necesito un templo para que escuches mi palique

No me importaría ser mujer, una okupa canaria

Mío será el trono de la Virgen de Candelaria

Espero que invadiéndolo me santifique

Acompañando al trío de voces, cinco o seis miembros del grupo percutían al compás los bancos de la iglesia. Jorge Nara patinaba en la indecisión, sin saber si acercarse y poner punto final a aquella profanación del templo. Los turistas no paraban de hacer fotografías del espectáculo; los feligreses no sabían si se trataba de una actuación previamente concertada por la dirección de la basílica. En décimas de segundo y en medio del desconcierto, el trío de raperos se abalanzó sobre la urna funeraria y, a puñados, comenzaron a esparcir todas las cenizas de Ricky Roque sobre la imagen de la Virgen de Candelaria y su trono. También echaron parte de los restos sobre el altar mayor. Una buena multa les iba a costar, con eso ya contaban, pero no les importaba. Era la voluntad de su solista.

— ¡Jooo….der! —gritó Jorge Nara, corriendo hacia la zona del conflicto, dispuesto a acabar con el sacrilegio.

— ¡Tengo que largarme ya! ¡Aquí me conocen, y esto podría costarme el puesto de trabajo! —le susurró Raúl a Susana. La oficina bancaria donde trabajaba el bahá`i estaba en el municipio de Candelaria. Susana lo apremió con un gesto para que se marchara, pero ella quiso quedarse hasta el final. No quería perderse semejante tragicomedia.

Unos cuantos miembros de la procesión cerraron (y frenaron) estratégicamente el paso a Jorge Nara; se notaba que habían previsto y ensayado esta posibilidad. Cuando el inspector, por fin, llegó a la cabeza dirigente, estos ya se dirigían hacia la salida de la basílica. La rapada, antaño becaria en la Universidad de Sevilla, le dirigió una intencionada mirada de triunfo.

En el exterior del templo encendieron un radiocasete y se pusieron a bailar breakdance con gran destreza. Susana veía, boquiabierta, cómo Ivana y sus colegas giraban la cabeza en el durísimo suelo de la plaza, con las piernas extendidas al cielo. La muchacha joven (en la que se había fijado en el interior del templo) reía, alborozada, mientras tocaba las palmas. Su novio permanecía al margen, oculto tras ella. Entonces Susana creyó reconocerla. “¿No es esa la pequeña Ale?”.

La urna de las cenizas había sido abandonada a su suerte en una esquina, junto a la fuente de la entrada. Había cumplido su función: el contenido se había depositado donde correspondía; el envase, ¿a quién le importaba?

En cuanto a Raúl, se había marchado corriendo, sonrojado. Sus padres habían preferido sonrojarse en Lanzarote, no habían sido capaces de soportar en vivo la irreverencia.

Palíndromo:

Acaso mejor nos sonrojemos acá

Aula Veranos, Taco

Jorge Nara y Susana aparcaron delante del enorme caserón antiguo de dos plantas que se erigía, orgulloso, en medio de una zona descampada del barrio de Taco. La alegre pintura exterior, en intensos colores verde oscuro y teja, junto con la arquitectura de la casona, apuntaban a que se trataba de una construcción bastante antigua y que había estado muy deteriorada, pero que, ahora, había sido objeto de una completa y profunda remodelación. Sin duda se había revaluado gracias al grupo de rap. Sobre la puerta de entrada saludaba un atractivo cartel fucsia con alegre tipografía, donde se podía leer “C.O.L. Aula Veranos”.