Tú

UNO

Un suspiro, un repiqueteo, y otro suspiro más. Ahren podía jurar que no existía nada en los cinco reinos más aburrido que el día de las peticiones, en la corte, y junto a su bien amado padre. Nowgyn, su maestro y consejero real, le enviaba miradas serias y algo desaprobatorias de vez en vez, intentando con ellas que el heredero al trono se concentrara y aprendiera de su progenitor, pero bien sabía él mismo que esto no era tarea sencilla.

Allí, en la luminosa Ciudad de Avarum, los elfos blancos vivían en absoluta paz y sosiego. Poseedores de la antigua magia de sus antepasados, la llamada Satalay, de la cual habían hecho uso desde siempre, procurando el bienestar de sus ciudadanos y la armonía dentro y fuera de los límites de su pueblo.

Ahren era el único hijo de Isthar, el gran rey elfo que gobernaba las siete ciudades élficas que se distribuían en la segunda región. En la primera, habitaban los Attar, humanos sencillos sin poder ni origen sobrenatural; pero los más prolíficos de todas las regiones. En la tercera, los elfos negros, emparentados con ellos, pero completamente contrarios en sus pensamientos y acciones. La cuarta región albergaba al pueblo enano, de carácter hosco y rencilloso. Y por último, estaban los Brom, criaturas de diversas razas, algunas casi extintas, eran los que residían en la quinta región, seres enigmáticos, fuertes y feroces, de carácter y moral ambigua. En un lejano pasado hubo una sexta región, pero de ella, al igual que de su rey, ya no se mencionaba ni el nombre; habían sido borrados de los manuscritos antiguos y extirpados de las mentes.

Poco después el gran soberano dio por terminada la sesión de ese día, y a sus últimas palabras les siguió un suspiro aliviado de su hijo, que le mereció una dura mirada suya.

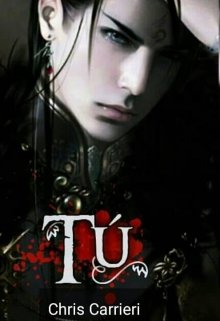

El joven príncipe salió del salón del trono a un paso algo ligero, intentando esquivar un regaño que sabía debía enfrentar, pero el cual prefería lo alcanzara un poco más tarde. Los pasillos del castillo estaban recubiertos en cristal, por lo tanto su imagen lo acompañó a cada paso. Se miró de soslayo viendo su reflejo, ese que contrastaba con el del resto de su raza. Los elfos blancos tenían cabellos rubios, la mayoría lo usaba largo, y ojos celestes, todos ellos, sin excepción alguna, salvo él. Su cabello era de un negro azabache muy intenso y le llegaba hasta la mitad de los muslos, sus ojos eran de un gris que parecía tornarse en plateado cuando alguna fuerte emoción brillaba en ellos. Su madre era la responsable de su singular aspecto, pues no era una elfa, era una princesa attar. Una que al casarse con el rey elfo provocó un tumulto en ambas cortes, pues ninguna casta se mezclaba abiertamente, solo en amoríos ocultos que se escondían con recelo a la vista de todos. Pero su padre se enamoró de la joven princesa y pidió su mano, la que se le negó en un principio, pero luego le fue dada por el rey Rudolph, al saber que su hija había entregado su honra a su enamorado y ahora gestaba en su vientre un hijo suyo. Fue un escándalo y Ahren nació de el, con esas peculiaridades que a veces amaba y a veces llegaba a odiar.

Al terminar el recorrido Ahren entró en su habitación. Era espaciosa y por demás lujosa, pues su pueblo era el más rico entre los cinco existentes. Las paredes estaban forradas del más costoso terciopelo en tonos rojizos y negros, las cortinas eran de seda Amair, la más fina tela hilvanada por las hadas nocturnas. Estas caían con gracia sobre los amplios ventanales que abiertos de par en par dejaban entrar la luz del sol. Todo tipo de muebles decoraban su cuarto, tallados en cerezo y roble con las terminaciones en el mejor hierro forjado por las hábiles manos de los enanos.

Sin mucha elegancia el príncipe se dejó caer en el cobertor de hilo azul oscuro que cubría su amplia cama. Un pensamiento que debía convertirse prontamente en respuesta, le daba vueltas sin cesar en la cabeza. Tenía tres candidatas, de tres ciudades distintas en su reino; Aderthad- Alcar, Anduné y Bri-Beleg entre las que debía escoger a una para desposarse. Tres hijas de grandes señores, Elenmarie, Visina y Gerenise.

Ahren había tenido la oportunidad de conocer a cada una, y de todas, Gerenise, era la que podía decirse que más le agradaba, pero solo eso, una leve simpatía. Ninguna le inspiraba nada, en realidad las mujeres en general no lo hacían, y esa verdad que guardaba como un secreto comenzaba a inquietarle mas con cada día que transcurría. Pensando en esto su mente viajó a ese único momento en el cual atisbó lo que era la atracción física, ese día hacía ya dos años atrás.

Un séquito de Broms había luchado junto a su reino contra una avanzada de las tropas del ejército enano comandadas por Brok, su legendario guerrero. Estos habían sido bien pagados por su padre para llevar a cabo dicha tarea, y al culminarla en una aplastante victoria, habían viajado hasta el castillo real de Avarum para recibir con el pago, la consecuente honra. Eran hoscos, groseros y maldicientes. Sin tacto alguno, ni modales de ningún tipo. Se hacían llamar las bestias de Sina, nombre de la capital Brom, el cual les quedaba a la perfección. Eran teriántropos, es decir que cambiaban su forma humana a una semi-animal. Su líder, el más vulgar e irreverente personaje que habían conocido alguna vez lo elfos, estaba sentado en la mesa dispuesta para ellos esa noche, en compañía de la familia real élfica, y de sus generales y políticos más influyentes. Se llamaba Haro, aunque todos lo conocían como el Lobo Rojo, pues en esto se convertía, en un hombre lobo inmenso de pelaje pardo, proclamado rojo por ser el color que dejaba como reguero a su paso.