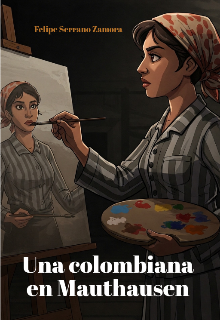

Una colombiana en Mauthausen

Capítulo 8

El primer día fue un golpe brutal. Sofía y Lucile no estaban preparadas para la inclemencia del campo, ni para el peso del hambre, el frío y la desesperanza. Habían llegado a Mauthausen como sombras de sí mismas, pero aún conservaban la fuerza de su vínculo, una resistencia que, aunque frágil, les permitía mantenerse en pie.

La cocina de la cantera

El aire era denso dentro de la cocina del campo. Se mezclaba el calor de los hornos con el hedor de cuerpos sin lavar y la humedad de las paredes de piedra. Sofía y Lucile, como muchas otras prisioneras, fueron asignadas a la preparación de los alimentos. Al principio, les pareció una suerte dentro del infierno, pero pronto descubrieron que no era más que otra forma de tortura.

Frente a ellas, un enorme lote de pan se horneaba en tandas interminables. El aroma cálido y reconfortante se esparcía por la habitación, provocando un tormento insoportable. No podían comer nada. Ni una miga.

—De quel genre de punition s'agit-il? (¿Qué clase de castigo es este?) —murmuró Lucile, con los labios agrietados.

—Uno que juega con el hambre y la esperanza —respondió Sofía, con el estómago rugiendo de vacío.

Los guardias patrullaban la cocina con miradas afiladas, vigilando cada movimiento, cada intento de desobediencia. De vez en cuando, alguno se acercaba y tomaba un trozo de pan con total despreocupación, masticando con desgana ante los ojos hambrientos de las prisioneras.

—¡Schneller! (¡Más rápido!) —gritó el supervisor, golpeando la mesa con su vara.

Sofía, extenuada, se tambaleó por un instante. El cansancio nublaba su vista, y sus piernas apenas la sostenían. Tropezó con un balde de agua sucia, y el estruendo alertó a uno de los guardias.

—¡Arbeite weiter, oder ich lasse dich bezahlen! (¡Sigue trabajando, o te haré pagar!)

El hombre, alto y de facciones duras, se inclinó sobre ella con una expresión de puro desprecio. Sofía sintió su aliento fétido, una mezcla de tabaco y carne en mal estado.

—Lo siento... —susurró, sin atreverse a mirarlo a los ojos.

El guardia la escupió en la mejilla y se alejó con una risa seca.

—Ne tombe pas, Sofía (No caigas, Sofía) —susurró Lucile, tomándola del brazo—. Ne leur donnez pas ce plaisir (No les des ese placer).

Sofía asintió, tragándose las lágrimas.

El resto del día transcurrió en un agotamiento febril. Sus cuerpos pedían descanso, pero la jornada no terminó hasta que la última tanda de pan estuvo lista. Solo entonces, bajo la vigilancia de los guardias, fueron empujadas fuera de la cocina y conducidas de vuelta a sus barracones.

Año 1944. El traslado al campo de mujeres

El tiempo en Mauthausen perdió todo significado. Los días se alargaban, pero las horas parecían desvanecerse en una rutina de sufrimiento. En 1944, el campo se reorganizó, y Sofía y Lucile fueron trasladadas al anexo para mujeres.

El barracón era más pequeño que el anterior, pero el ambiente era aún más sombrío. Cuerpos esqueléticos se movían como espectros, con ojos hundidos y miradas vacías. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando una mujer de cabello enmarañado se giró hacia ellas.

—¿Nuevas? —preguntó con voz apagada.

Lucile asintió.

—No esperen vivir mucho.

Esa fue toda la bienvenida que recibieron.

Esa noche, después del conteo final y el racionamiento escaso de comida, se acostaron en las duras literas de madera.

—¿Crees que hay esperanza? —preguntó Lucile en un susurro, su voz apenas un hilo.

Sofía tardó en responder. Sus ojos recorrían la oscuridad del barracón, donde los gemidos de dolor y los suspiros de resignación llenaban el aire.

—Siempre hay esperanza, Lucile —dijo al fin, aunque en su interior sentía que el desánimo la consumía.

Lucile apoyó la cabeza en su hombro.

—Dímelo de nuevo... como si lo creyeras de verdad.

Sofía cerró los ojos y le tomó la mano.

—Siempre hay esperanza.

La primera noche en el campo de mujeres

El frío se filtraba como una garra helada. A pesar del calor de sus cuerpos juntos, el invierno en Mauthausen parecía implacable.

—Je ne sens pas mes pieds (No siento mis pies) —murmuró Lucile.

Sofía la rodeó con sus brazos.

—Ven aquí...

Lucile se acomodó contra ella, sus respiraciones entrelazándose en el aire helado.

—Recuerda cuando estábamos en la casa de mis papás, en Lyon... —susurró Lucile.

—Cuando teníamos mantas, un techo seguro... y no había guardias vigilándonos.

—Y cuando podía besarte sin miedo.

—Aquí todavía puedes.

Sus bocas se encontraron con suavidad, un roce apenas perceptible, pero cargado de todo lo que no podían decirse en palabras. Fue un beso desesperado y tierno a la vez, una afirmación silenciosa de que, en medio de la deshumanización, aún eran dueñas de algo: su amor.

Lucile dejó escapar un leve sollozo y se aferró a Sofía.

—Je t'aime, Sofía (Te amo, Sofía).

Sofía la sostuvo con más fuerza.

—Moi aussi, Lucile (Yo también, Lucile).

Entre susurros, sus manos recorrieron la piel marcada por el hambre y el dolor. Se despojaron de la tela que las cubría, buscando un refugio en la calidez de sus cuerpos. Fue un encuentro tembloroso, lleno de ternura, donde se exploraron con la urgencia de quienes no sabían si habría un mañana.

—Eres hermosa... —susurró Sofía, rozando la piel de Lucile con los labios.

Lucile cerró los ojos, dejando que la sensación la envolviera.

—Aime-moi comme toujours, ma belle Sofia... (Ámame como siempre, mi bella Sofía...)

Se aferraron la una a la otra, fusionándose en un instante robado a la muerte. En ese momento, no eran prisioneras, ni números tatuados en la piel. Eran Sofía y Lucile. Eran amor.

El amanecer en Mauthausen

Cuando la primera luz del alba se filtró a través de las grietas del barracón, Sofía despertó con el sonido de las órdenes de los guardias.