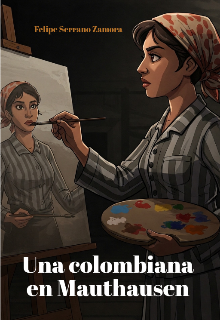

Una colombiana en Mauthausen

Capítulo 30

Un reencuentro inesperado

Principios de 1947

La bruma de la madrugada se filtraba por la ventana, tiñendo de gris la pequeña habitación de Sofía. A mediados de enero, el frío calaba hasta los huesos, pero ella se levantó desnuda, ajena al escalofrío. Se vistió con rapidez, ajustando la blusa raída con manos temblorosas. Su vida era un mosaico de contrastes: por la mañana, una pintora luchando por vender sus lienzos; por la tarde y noche, una sombra en El Rincón del Rosario, sirviendo tragos y, a veces, ofreciéndose a sí misma para sobrevivir.

Bajó las escaleras, el eco de sus pasos resonando en el silencio del local aún cerrado. La tarde anterior había sido fructífera: una venta de un cuadro y la compañía de un cliente generoso le permitían saldar su deuda con Aníbal.

—Aquí tienes —dijo Sofía, extendiendo los billetes arrugados hacia Aníbal, quien los tomó con su habitual expresión impasible.

—Gracias, Sofía. ¿Cómo van las ventas? —preguntó él, guardando el dinero en su bolsillo.

—Mejor de lo que esperaba, aunque la mayoría prefiere decoraciones baratas —respondió ella con una mueca de desdén.

Aníbal la observó un momento, encendiendo un cigarrillo. El humo se elevó en espirales, llenando el aire de un aroma acre.

—¿Siempre quisiste ser pintora?

Sofía vaciló. Era una pregunta sencilla, pero la respuesta estaba cargada de recuerdos dolorosos, de un pasado que prefería mantener sepultado.

—Desde que me gradué con Teresa. Estudié en París antes y después de la guerra.

—Y luego terminaste aquí… —Aníbal exhaló el humo lentamente—. ¿Qué pasó en Europa, Sofía?

Un nudo se formó en la garganta de Sofía.

No le gustaba hablar de ello, pero tampoco quería mentir.

—Sobreviví a la guerra, como una prisionera —respondió con sequedad, cortando la conversación de raíz.

Aníbal no insistió. Asintió con lentitud y le palmeó el hombro, un gesto inusual de compasión.

—Todos cargamos con algo. Si necesitas más espacio para pintar, dímelo.

Sofía lo miró sorprendida. No esperaba gentileza de él. Solo pudo asentir antes de salir del café-bar, buscando el aire frío de la calle para despejar su mente.

Horas después, Teresa la esperaba en un pequeño restaurante cercano, un refugio de luces cálidas y aromas reconfortantes. Sofía llegó envuelta en su abrigo gastado, sacudiendo el frío de la noche.

—Llegaste justo a tiempo. Casi me como tu parte —bromeó Teresa, con una sonrisa que iluminaba su rostro.

Sofía sonrió levemente y se sentó, agradecida por la compañía.

—Gracias por invitarme.

—No tiene que agradecérmelo. Hace tiempo que quería hablar con usted sobre cómo se siente trabajando en El Rincón.

Sofía revolvió el café en su taza, observando el remolino oscuro como si buscara respuestas en su interior.

—El Rincón del Rosario... es un laberinto —continuó Sofía, con voz amarga—. Un laberinto de sueños rotos y esperanzas perdidas. Aquí, la vida se reduce a sobrevivir, a vender tragos y, a veces, a venderse a una misma. La pintura es mi única vía de escape, mi forma de aferrarme a lo que fui y a lo que aún aspiro a ser. Pero incluso la pintura se ve manchada por este lugar, por esta realidad.

Sofía tomó un sorbo de su café, sintiendo el amargo sabor en su lengua.

—A veces, me pregunto si alguna vez podré salir de aquí, si alguna vez podré volver a ser la pintora que soñé ser. Pero luego miro a mi alrededor, a las mujeres que trabajan conmigo, a las historias que se esconden detrás de cada sonrisa y cada lágrima, y me doy cuenta de que no estoy sola. Que todas estamos atrapadas en este laberinto, buscando una salida, una luz en la oscuridad.

Teresa la miró con una mezcla de tristeza y comprensión, reconociendo el eco de sus propios sueños rotos.

—No sabes cuánto te entiendo. Yo también soñaba con otra vida. Pero los sueños no pagan la renta.

Sofía asintió, sintiendo la complicidad entre ambas. Después de terminar la cena, regresaron juntas al café-bar. Al entrar, Sofía se detuvo en seco, como si hubiera visto un fantasma.

—¿Manuel?

El hombre que estaba en la entrada giró la cabeza, y sus ojos se abrieron con asombro al reconocerla.

—¡Sofía! No lo puedo creer…

Era Manuel, su viejo amigo de Medellín, ahora un abogado de una prestigiosa firma de la capital, vestido con un traje elegante que contrastaba con el ambiente del local.

—¿Qué haces aquí? —preguntó él, mirándola con una mezcla de sorpresa y confusión.

Sofía tragó saliva, sintiendo la mirada inquisitiva de Manuel sobre ella.

—Pues trabajo aquí.

—¿Aquí? —Manuel frunció el ceño, su mirada recorriendo el local con desaprobación—. Pero… ¿no estabas pintando?

—Lo sigo haciendo.

—¿Y entonces…?

Manuel miró alrededor: los clientes, la barra, las otras mujeres. Comprendió la verdad, una verdad amarga que le heló la sangre.

—Sofía…

—No empieces —le interrumpió ella, con la voz cargada de advertencia.

—¿Cómo que no empiece? Esto no es lo que soñabas.

Sofía sintió que la rabia le subía a la garganta, una furia contenida durante años.

—No tienes idea de lo que he vivido.

—Entonces dímelo.

Pero ella no podía. No estaba allí, no en ese momento. Los fantasmas de su pasado eran demasiado dolorosos para compartirlos.

—No quiero tu lástima.

—No es lástima, es dolor. Porque sé quién eras y esto… Esto no es lo que mereces.

Sofía apretó los puños, luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar.

—¿Y qué se supone que merezco, Manuel? ¿Una vida que ya no existe?

Él bajó la mirada, derrotado ante la evidencia de la realidad.

—Pensé que habías vuelto para algo mejor.

La herida se abrió, profunda y dolorosa. Sofía sintió que algo dentro de ella se quebraba de nuevo, como un cristal roto.

—Lárgate, Manuel.

Manuel la miró por última vez, negó con la cabeza y dejó una cerveza sin terminar sobre la mesa antes de salir, llevándose consigo la última chispa de esperanza.