Una colombiana en Mauthausen

Capítulo 31

Otro reencuentro inesperado

Mediados de 1947

El sonido de la aguja perforando la tela era constante y rítmico, como el latido de un corazón paciente. Victoria, sentada en la orilla de la cama, guiaba el hilo con precisión mientras Sofía sostenía el vestido sobre su regazo.

—No está tan roto —murmuró Sofía, observando el desgarro en la parte baja de la falda.

Victoria bufó.

—Para ti, que andas con pinturas y pinceles, esto es nada. Pero si se sigue desgarrando, mañana no habrá qué coser.

Sofía sonrió con cierta melancolía. Cuántas veces había visto a su madre hacer lo mismo en la casa de Medellín, inclinada sobre una falda de fiesta o una camisa vieja de su padre. Ella había aprendido observando, enredando los hilos entre sus dedos pequeños, imitando los movimientos exactos con pedazos de tela inservible.

—Mi madre me enseñó a hacer esto —dijo Sofía con nostalgia.

—¿Ah, sí? —Victoria levantó la mirada con interés.

Sofía asintió y tomó la aguja de las manos de Victoria. Con un movimiento ágil, pasó el hilo entre la tela y reforzó la costura con una puntada invisible.

—También trabajé en un taller de costura en París.

Victoria se sorprendió.

—¿Antes de la guerra?

Sofía negó con la cabeza.

—Después. El taller de Madame Renard. Ella acogía a mujeres que necesitaban trabajo, muchas de ellas sobrevivientes como yo.

Victoria quedó en silencio. Sabía lo que “sobrevivientes” significaba en los labios de Sofía. Habían hablado lo suficiente como para entender que los recuerdos de la guerra eran una herida abierta, una que nunca terminaba de cerrarse.

—¿Te gustaba coser? —preguntó Victoria después de un rato.

Sofía se encogió de hombros.

—Era un trabajo. Me daba para vivir. Pero el arte… el arte siempre estuvo primero.

—Y míranos ahora —dijo Victoria con una sonrisa amarga—. Yo quería ser modista y terminé aquí.

Sofía se quedó en silencio, sintiendo la carga de esas palabras. Ambas tenían talento, ambas tenían sueños. Y ambas habían terminado en El Rincón del Rosario, vendiendo su tiempo, su trabajo y, a veces, su cuerpo.

Victoria tomó la aguja de nuevo y terminó la costura.

—Listo. Como nuevo —dijo, observando su trabajo.

Sofía pasó los dedos por la costura, admirando la precisión de Victoria. Era un vestido viejo, pero la puntada estaba hecha con la delicadeza de alguien que alguna vez soñó con diseñar piezas únicas.

—Tienes talento —dijo Sofía con sinceridad.

Victoria soltó una carcajada sin alegría.

—Y tú también, pero mira dónde estamos.

Sofía suspiró.

—Quizás algún día…

—Quizás —repitió Victoria, aunque en su voz no había convicción.

El sonido de la música proveniente del café-bar les indicó que la noche estaba en marcha. Pronto tendrían que dejar los recuerdos atrás y volver a la realidad.

Sofía se puso de pie, dobló el vestido con cuidado y le dio una última mirada a Victoria.

—Gracias.

Victoria asintió y se recostó sobre la cama con una expresión cansada.

—Ve a pintar algo bonito, Sofía. Antes de que nos olvidemos de quiénes éramos.

Sofía no respondió. Solo salió de la habitación y cerró la puerta tras de sí, con el corazón apretado por el peso del pasado.

Sofía descendió las escaleras que llevaban a la sala común del café-bar. La penumbra se mezclaba con el humo de cigarro y el murmullo de conversaciones a media voz. En un rincón apartado, junto a una lámpara de luz tenue, Teresa y Carmen estaban sentadas, hojeando unas fotografías con interés.

—Miren esta —dijo Carmen, sosteniendo una imagen en blanco y negro—. Aquí está con dos mujeres…

Sofía se acercó a la mesa con curiosidad. Reconoció la foto al instante.

Ella, en el centro, sonriendo bajo el sol de París. A su izquierda, Clara, con su cabello corto y una bufanda anudada al cuello. A la derecha, Marietta, con su pose elegante y sus ojos grandes y expresivos.

—¿Quiénes son? —preguntó Teresa, girando la imagen para ver mejor los rostros.

Sofía se sentó lentamente, tomando la foto con delicadeza.

—Clara y Marietta —respondió en voz baja—. Fueron mis compañeras en la escuela de arte… y también en el campo.

Hubo un silencio. Carmen y Teresa intercambiaron una mirada.

—¿Sobrevivieron? —preguntó Carmen con cautela.

Sofía asintió.

—Sí. Después de la guerra, nos encontramos con Lucile en Mauthausen en el ‘44. Clara se quedó en Francia con la esperanza de vivir en América. Marietta volvió a Italia. Quería estar con su familia.

Teresa tocó la foto con la punta de los dedos.

—Parecen felices.

—Lo éramos —murmuró Sofía—. O al menos lo intentábamos.

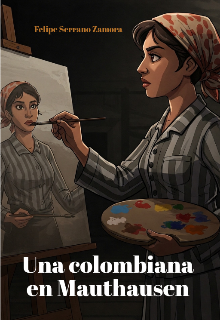

Carmen sacó otra foto. En esta, Sofía estaba sola, con una boina ladeada y un pincel en la mano, de pie frente a un caballete.

—Eras una artista de verdad —dijo con admiración—. Mírate. Pareces otra persona.

Sofía sintió un nudo en la garganta.

—A veces también me siento como otra persona.

Las tres se quedaron en silencio. La música del café-bar flotaba en el aire, ajena a los recuerdos de una vida que parecía demasiado lejana.

En ese momento, la puerta del café se abrió y una figura entró. La profesora Uribe.

Sofía la vio de inmediato y su cuerpo se tensó. Teresa y Carmen notaron su reacción y se giraron para ver quién era.

La mujer se detuvo en la entrada, observando el lugar con el ceño fruncido, como si no pudiera creer dónde estaba. Finalmente, sus ojos se encontraron con los de Sofía.

Sofía tragó saliva y se puso de pie.

—Es mi antigua profesora de colegio —dijo en voz baja antes de caminar hacia ella.

Sofía caminó hacia la profesora Uribe con paso cauteloso. La mujer, vestida con su característico abrigo oscuro y un sombrero discreto, mantenía el rostro serio, casi severo. Observaba el café-bar como si no terminara de comprender qué hacía su antigua alumna en un lugar como ese.