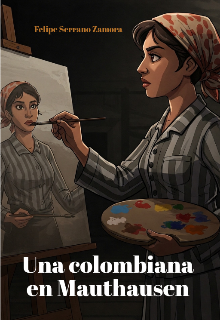

Una colombiana en Mauthausen

Capítulo 37

Los bocetos de un pasado perdido

La luz tenue de la lámpara iluminaba el escritorio de Sofía, proyectando sombras sobre los papeles dispersos. Frente a ella, el cuaderno de bocetos del hermano de Elena descansaba sobre la madera con un peso casi tangible. Con las manos temblorosas, pasó los dedos sobre la tapa gastada, como si pudiera sentir los años de historia atrapados entre sus páginas.

Respiró hondo y lo abrió.

El primer dibujo mostraba un retrato de un joven de mirada intensa, con un cigarro entre los labios y la boina ladeada, un estereotipo del brigadista español. Sus ojos transmitían algo inquietante: cansancio y desafío a la vez. Sofía recordó lo que Elena le había dicho la noche anterior:

—Mi hermano creía en una causa. Creía que podía cambiar el mundo con su arte y con sus manos. Se fue a luchar por la República y nunca volvió.

Pasó a la siguiente hoja. Bocetos de calles en ruinas, figuras humanas encorvadas por el hambre, un grupo de soldados descansando alrededor de una fogata con rifles al hombro. Había algo en esos trazos que la estremeció. No era solo la técnica, sino la emoción que transmitían: desesperanza, lucha, una vida truncada.

Sofía sintió un nudo en la garganta. Sabía lo que era perder un sueño en medio del caos de la guerra.

Siguió hojeando. Cada página la llevaba más profundo en la historia de aquel desconocido que, de alguna manera, sentía cercano. Hasta que llegó a un dibujo que la dejó inmóvil.

Una mujer.

El trazo era delicado, casi reverente. El artista había capturado su cabello cayendo en ondas sobre los hombros, la curva de sus labios, los ojos llenos de una tristeza infinita.

Y entonces, en su mente, apareció la voz de Ángela Uribe, su profesora.

"Lucile vivirá siempre en tu arte, Sofía. No permitas que el mundo silencie la voz de tu corazón, lo que sientes con tanta intensidad."

El cuaderno tembló en sus manos.

Lucile.

El recuerdo llegó como un golpe.

Las tardes en la Escuela de Arte de París, cuando se sentaban juntas en los jardines del Louvre, dibujando estatuas y rostros de extraños. La calidez de sus risas, la manera en que Lucile tomaba su mano para corregir un trazo. Las noches en Lyon, donde los lienzos se acumulaban en las esquinas, testigos de su amor.

Pero la guerra lo destruyó todo.

Los nazis se llevaron a ambas. Sofía y Lucile llegaron juntas a Mauthausen, aferrándose la una a la otra en medio del horror. Se prometieron sobrevivir, mantenerse juntas sin importar lo que pasara. Pero ese mundo no tenía espacio para promesas.

Eva Müller, la instructora de la llamada “Escuela de Arte”, las observaba siempre con su mirada fría y calculadora. Sabía. Sabía lo que eran la una para la otra. Y en ese lugar, el amor y el no pintar bien son un crimen.

Un día, por reprobar una prueba, Eva ordenó el castigo.

Lucile fue arrancada de su lado, arrastrada sin una palabra de despedida. Sofía gritó, luchó, hasta que Clara y Marietta la sujetaron.

Nunca volvió a verla con vida.

Y nunca encontró su cuerpo, pero su uniforme estaba intacto al recogerlo, como si al fin hubiera escapado de aquel infierno.

Sofía cerró el cuaderno con brusquedad, como si pudiera alejar el dolor con ese simple gesto.

Se levantó de la silla y caminó hasta la ventana. Afuera, la ciudad seguía con su bullicio nocturno, indiferente a su tormento.

Tomó aire.

Miró el cuaderno una vez más.

Lucile viviría en su arte.

Era hora de empezar a pintar de nuevo.

Pintando los recuerdos

El pincel temblaba en su mano, pero Sofía no dejó que eso la detuviera.

Frente a ella, el lienzo en blanco esperaba. Cada trazo era un recuerdo arrancado de su memoria, cada sombra una herida abierta.

Empezó con los ojos de Eva Müller. No los pintó fríos como los recordaba en el campo de concentración, sino con la ilusión engañosa de la bondad. Le dio la expresión severa pero sabia de una maestra, el cabello rubio cuidadosamente peinado, los lentes ajustados sobre la nariz. La vistió con una falda larga y un suéter de lana, como si estuviera a punto de corregir exámenes y no de sentenciar vidas.

Pero la otra imagen de Eva era diferente.

En el segundo lienzo, Eva se transformaba en otra figura, una que Sofía también había dejado entrar en su vida con una confianza ciega. Marie Claire.

El mismo rostro, pero con labios pintados de rojo intenso y una sonrisa ladeada. Un vestido de terciopelo negro, elegante y provocador. En sus manos, en lugar de un libro de enseñanza, sostenía una copa de vino medio vacía. Su mirada no tenía la frialdad calculadora de la instructora en Mauthausen, sino la astucia de alguien que seduce para luego traicionar.

Sofía se apartó un momento, observando las dos versiones de la misma mujer.

Eva Müller había sido la maestra disfrazada de verdugo. Marie Claire, la amante disfrazada de salvación.

La primera intentó matarla y la segunda la engañó. Pero ambas la destruyeron.

Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y tomó aire profundamente antes de continuar.

El siguiente cuadro sería para Lucile.

Su amor no podía quedar atrapado en los recuerdos de un campo de muerte. No. Ella debía ser luz.

Los recuerdos en el lienzo

Sofía no podía detenerse. Cada pincelada era un fragmento de su historia que se negaba a olvidar.

Después de terminar los retratos de Eva Müller y Marie Claire, su mano la llevó a algo aún más doloroso.

Lucile.

No quiso pintarla tras salir de Mauthausen. No con el miedo y el sufrimiento grabados en su rostro. En cambio, la retrató como la recordaba en París, en las calles de Montmartre, con su vestido azul celeste ondeando con el viento, una sonrisa tímida en los labios y los ojos llenos de sueños.

Pintó su cabello suelto, sus manos delicadas sujetando un cuaderno de bocetos, como si aún estuviera imaginando un futuro que nunca tuvo.