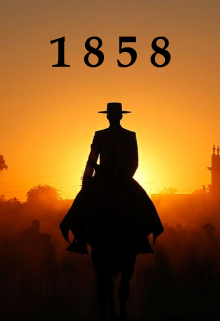

1 8 5 8

En el Abrazo de la Noche

Mis pies tambaleaban al pisar el suelo polvoriento de la calle, y un escalofrío recorría mi cuerpo al sentir el aire frío de la noche. Me sujeté al marco de la puerta del burdel, tratando de mantenerme en pie mientras luces parpadeantes, rostros borrosos y música estridente amenazaban con desequilibrarme aún más. Las risas y las voces guturales se mezclaban en un coro ensordecedor, llenando mis oídos y mi mente.

Mis compañeros reían a mi lado, sus rostros rojos por la bebida y el exceso. Había pasado poco más de una semana desde el golpe al tren, y allí estábamos, en un burdel de mala muerte, gastando nuestras ganancias y celebrando como si fuéramos reyes. El humo de los cigarros flotaba en el aire espeso, creando una nube que ocultaba los límites entre la realidad y el éxtasis momentáneo.

Las riquezas robadas se desvanecían rápidamente en la bruma del alcohol y las risas fáciles. Las mujeres de vida alegre nos rodeaban, sus risas seductoras y sus cuerpos entrelazados con los nuestros en una danza efímera de placer. Me dejé llevar por el abrazo del vicio y el olvido, sintiendo cómo el whisky quemaba mi garganta y me sumergía en un estado de euforia momentánea.

La herida en mi costado palpitaba como un recordatorio silencioso de la violencia que desencadenamos. La lucha con los guardias del tren había sido feroz, y aunque logramos escapar con nuestras vidas y el botín, no todos corrieron con la misma suerte. Nuestra banda, una vez compuesta por trece hombres, ahora había quedado reducida a siete. Siete supervivientes de un acto de audacia y desesperación que nos arrebató amigos y compañeros.

Bebía para olvidar, para enterrar la imagen de sus rostros en mi mente. Bebía para escapar del peso de sus nombres que aún resonaban en mis sueños, aunque también lo hacía por el peso de la brutalidad que habían sufrido aquellas mujeres. Pero incluso en medio de esta orgía de autodestrucción, la sombra de su ausencia se cernía sobre nosotros. Cada risa forzada, cada mirada evasiva, eran testigos mudos de nuestra pérdida.

Las cortinas rojas se cerraban a mí alrededor mientras una mujer se me acercaba con una sonrisa coqueta. Sus ojos oscuros brillaban con promesas de placer y distracción. Pero a pesar de su tentación, no podía dejar de sentir la amargura que se aferraba a mi lengua. Las voces de mis compañeros se desvanecían en el fondo mientras me sumía en mis pensamientos, en los rostros de los colegas que ya no estaban.

El humo del cigarrillo se enredaba en mis pensamientos, y me preguntaba si había valido la pena.

¿Fue el botín suficiente para justificar el sacrificio de nuestros hombres?

La fortuna se disminuía entre mis dedos mientras el sabor amargo de la sangre derramada seguía atormentándome.

En un espejo que colgaba en una de las paredes pude ver algo que no me gustó: era el reflejo de un hombre atormentado por su propia ambición y su incapacidad de proteger a los suyos.

La música continuaba retumbando en mis oídos, pero la melodía era más sombría ahora. Los rostros sonrientes de las mujeres y los hombres alegres a mí alrededor parecían distorsionarse en máscaras macabras. Cerré los ojos, tratando de bloquear el mundo exterior, buscando una vía de escape en las profundidades de mi mente atormentada.

La noche era eterna en su abrazo, y yo estaba atrapado en su agarre. El alcohol y la lujuria podían anestesiar el dolor por un tiempo, pero el amanecer inevitable traería consigo la realidad cruda y sin piedad. Mis colegas habían caído, y aunque los veía reír y brindar, no podía evitar sentir que también era uno de los caídos; con el agregado de sentirme condenado en el más profundo infierno por la memoria de aquellas pobres mujeres.

La rabia y el dolor se mezclaban en mi interior, una tormenta que amenazaba con consumirme por completo. A medida que la noche avanzaba y los excesos continuaban, me daba cuenta de que esta celebración era un intento desesperado de llenar un vacío que solo seguía creciendo. Las risas y las canciones podían ahogar los gritos de la agonía, pero nunca podrían silenciarlos por completo.

El murmullo, las risas y la música comenzaron a ceder, fundiéndose en un eco lejano mientras observaba por una de las ventanas los primeros rayos de luz del amanecer. Levanté por última vez mi botella de whisky, sintiendo su peso en mis manos temblorosas. El cansancio de días de celebración se apoderó de mí, arrastrándome hacia la oscuridad que se cernía. Los festejos de la noche anterior se mezclaron con esa tristeza que nunca me terminaba de abandonar del todo. Me dejé caer en el asiento, sintiendo cómo el mundo giraba a mí alrededor. Entonces la oscuridad me envolvió, y me rendí al abrazo del sueño.

Mis párpados pesaban como si fueran plomo mientras intentaba abrirlos. El dolor martillaba en mi cabeza como el estruendo de un tren desbocado. Mi boca estaba seca y amarga, y cada movimiento que hacía era una lucha contra la resaca que amenazaba con engullirme por completo. Parpadeé, tratando de enfocar mi mirada en el caos que me rodeaba.

El burdel era un campo de batalla de decadencia. Mis colegas yacían esparcidos por el suelo, algunos desnudos, otros roncando en un sueño profundo. Botellas de whisky vacías yacían en rincones oscuros, mientras sillas rotas y mesas volcadas creaban un paisaje de destrucción. Sentía una extraña mezcla de vergüenza y satisfacción al ver los resultados de nuestra orgía.

Con pasos tambaleantes, me abrí paso entre los cuerpos inmóviles y los restos de la noche anterior. Cada paso que daba era como una puñalada en mi cerebro, pero ignoré el dolor. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas, tiñendo todo de tonos dorados y anaranjados mientras una incómoda sensación recorrió mi espalda al darme cuenta de que habíamos dormido hasta el final del día. Horas perdidas en una borrachera interminable.

Un gemido escapó de mis labios cuando sentí un agudo pinchazo en mi pie. Maldije con fuerza ya que había pisado una astilla de vidrio, de tal vez algún vaso roto. Lancé otro gruñido de dolor y me maldecí por no prestar atención a dónde pisaba. Y esa molestia se había convertido en un recordatorio constante de mi propia estupidez.