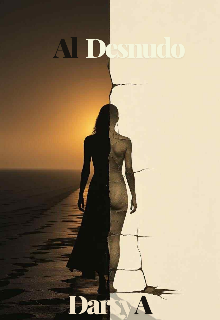

Al Desnudo

Carta 2

Querido tú,

Hoy pensé en el tren que me llevaba a casa de mi madre. En cómo miraba por la ventana, buscando distraer el dolor, y de pronto mis ojos tropezaron con tu silueta. Estabas al otro lado de la vía, con alguien que no era yo. Nunca imaginé que la vida pudiera ser tan cruel como en esa escena: yo cargando con tu fantasma, y tú sonriendo como si mi ausencia jamás hubiera existido.

En ese instante lo entendí: lo nuestro había terminado mucho antes de que lo aceptara. Tú ya estabas aprendiendo nuevas manos, nuevos olores, nuevos caminos; yo, en cambio, seguía atrapada en la costumbre de tu risa. Te juro que sentí cómo se desgarraba mi pecho, como si cada latido gritara tu nombre y me dijera: “él ya no es tuyo, nunca más lo será”.

A veces pienso que el dolor no es por lo que fuiste, sino por lo que me hiciste creer que seguirías siendo. Y ahora me queda este peso en el cuerpo, esta negación que me arrastra: no quiero desnudarme ante nadie más, no quiero besar el cuello de otra boca fingiendo que es la tuya, no quiero aprender un nuevo abrazo que no sepa igual. Lo intento, pero mi cuerpo aún responde al recuerdo de ti.

Dicen que el tiempo lo cura todo, pero ¿qué hago con los segundos que se arrastran, con las noches que se alargan como heridas abiertas? ¿Qué hago con la certeza de que el brillo en tus ojos fue mi condena?

Escribo, porque es la única forma de sobrevivir a ti.

Con el peso del recuerdo,

Yo.