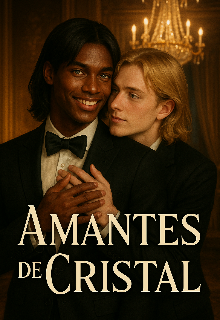

Amantes de Cristal

EL HIJO DEL CRISTAL QUEBRADO

Mis padres siempre creyeron que podían encerrarme en silencio. Que podían moldearme como a una figura de porcelana que ellos mismos habían pulido. Tras mi regreso forzado al castillo, me aislaron por días en mi habitación bajo el pretexto de reflexionar. No me hablaron. No me miraron. No me ofrecieron más que un vacío frío, calculado, diseñado para doblegarme.

Era su castigo favorito: hacerme creer que no valía nada sin su aprobación. Pero algo había cambiado en mí desde aquel boulevard. Desde que Evan me sostuvo.

Desde que escuché mi propio corazón por primera vez en lugar de su voz. Y en esa soledad obligada, algo se endureció dentro de mi alma. Un cristal enterrado que, por primera vez, dejaba de quebrarse para comenzar a afilarse.

Mis padres deseaban que comprendiera mi lugar. Que aceptara mi deber. Que me casara con la joven que habían elegido. Que mi vida siguiera siendo su proyecto político. No sabían que, en silencio, yo estaba planeando mi renacimiento.

EL EVENTO MÁXIMOEl gran salón del castillo se iluminó con candelabros dorados y cristales impecables.

La aristocracia había venido en masa:

familias influyentes, jóvenes herederos, damas perfumadas, empresarios, diplomáticos. Todos reunidos para presenciar la gran noticia.

Mi padre, radiante como un rey satisfecho, subió conmigo al balcón superior. Su mano se posó sobre mi hombro, pesada, posesiva, como el grillete de un prisionero. La música bajó. Las conversaciones cesaron. Los ojos se elevaron hacia nosotros.

—Damas y caballeros —proclamó mi padre con voz de trueno— es un honor anunciar el compromiso formal de mi hijo, Anthony Beaumont, con la señorita Claudia Marchand, hija de una de las casas más respetadas de Europa.

Los aplausos estallaron como una lluvia mecánica. Falsos. Calculados. Vacíos. Yo me quedé inmóvil. Esperando. Porque los aplausos debían morir para que yo pudiera matar la obediencia.

Cuando el sonido se apagó, bajé la mirada hacia la joven. Era hermosa, aristocrática, perfecta. Y completamente ajena a mi destino. Me observó con timidez y orgullo, creyendo que era la nueva dueña de mi futuro. Mi padre apretó mi hombro, instándome a sonreír. Fue entonces cuando mi expresión cambió. De dócil a dura. De obediente a fría. De hijo a hombre. Di un paso adelante.

—Dama Marchand —dije con una voz que resonó como hielo quebrándose—, antes de felicitarte por nuestro supuesto compromiso, debo advertirte algo.

Todo el salón contuvo el aliento.

—Espero que tengas gusto por los hombres viejos —continué con elegancia venenosa—, porque si tu familia codicia el dinero de la mía, te verás obligada a revolcarte con mi padre. Conmigo, querida, no tendrás esa oportunidad.

Un murmullo atónito recorrió la sala como un rayo. Algunas damas se taparon la boca.

Los hombres se incorporaron indignados. Mi madre palideció hasta parecer un fantasma. Mi padre se quedó petrificado. La joven, Claudia, abrió los ojos como si la hubieran abofeteado. Su madre soltó un grito ahogado. Su padre se puso rojo de furia.

—¡Anthony! —bramó mi padre— ¡Pide disculpas ahora mismo!

Yo bajé las escaleras lentamente, disfrutando cada paso, cada mirada horrorizada, cada grieta que se abría en el edificio perfecto de la aristocracia. Me detuve frente a mi supuesta prometida.

—Señorita Marchand —dije con una inclinación mínima de cabeza— no contraeré matrimonio con ninguna mujer. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. El apellido Beaumont lo compartiré únicamente con el hombre que yo elija. No con el que mi familia intente comprar.

El salón explotó en gritos.

—¡Inaceptable!

—¡Una vergüenza!

—¡Esto es un escándalo!

—¡Impúdico!

—¡Este joven debe ser corregido!

Entre la multitud, oí mi nombre repetido como un insulto y como un susurro prohibido. Pero por primera vez, no tuve miedo.

EL ENFRENTAMIENTO PÚBLICOMi padre se abrió paso empujando aristócratas como si fueran hojas secas.

Subió al escenario. Se plantó frente a mí.

—Has humillado a nuestra familia —me gruñó bajo el murmullo creciente— Has destruido una alianza que costó años construir.

Yo lo observé con una calma cortante.

—Me alegra saberlo.

—No eres nadie sin nosotros —continuó él— Evalúa bien tus palabras.

Sonreí. Una sonrisa fina, cruel, que jamás había tenido el coraje de mostrarle.

—Padre llevo toda mi vida encerrado..En mi habitación. En tus reglas. En tu orgullo..En tu apellido. En tu obsesión por convertirme en una estatua.

Él se tensó, pero yo seguí.

—¿Sabes qué descubrí durante mi encierro?

Que ustedes no son mis protectores..Son mis carceleros.

Un murmullo horrorizado estalló detrás de nosotros. Mi madre intentó acercarse, pero levanté una mano.

—Y no volveré a obedecerlos —proclamé, esta vez hacia toda la aristocracia— No seguiré ninguna orden que pretenda dirigir mi vida, mi cuerpo, mi futuro o mi corazón. Si quieren algo de mí tendrán que recurrir a algo que jamás han usado conmigo: amor de padres.

Mi padre abrió la boca para replicar… pero nada salió. Porque mi declaración lo destruyó más que cualquier escándalo.

Su poder.

Su autoridad.

Sus normas.

Todo se había quebrado. Yo lo acababa de derrocar públicamente. Justo cuando el caos alcanzaba su punto máximo, cuando los nobles discutían, las familias gritaban, y mis padres parecían al borde de un colapso....

La gran puerta del salón se abrió de golpe. Todos voltearon. Una silueta entró. Oscura.

Imponente. Desafiante. Los murmuros crecieron hasta convertirse en un rugido.

—¿Ese no es…?

—¿Cómo se atreve a entrar aquí?

—¡El modelo expulsado!

—¡El escándalo ambulante!

Evan caminó hacia mí con paso firme, sin bajar la mirada. Su presencia rasgó el aire como un cuchillo. Y antes de que alguien pudiera detenerlo se detuvo frente a mí y pronunció la palabra que incendió el mundo: