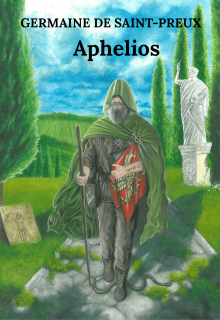

"Aphelios"

CAPÍTULO 19. LA ELECCIÓN ETERNA

19 de abril de 2000.

De repente, llamaron a la puerta del músico francés de veintisiete años Gérard Marchand. ¿Quién sería? ¿Acaso Gérard esperaba a alguien? No, Gérard Marchand estaba solo en este mundo; solo, como todas las naturalezas verdaderamente creativas: pocos eran capaces de comprenderlo, y un número aún menor de personas era capaz de entenderlo. Acercándose a la puerta con gran nerviosismo, Gérard se detuvo por unos instantes. ¿Valía la pena abrir esa puerta? Muy probablemente... no, debería abrirla. A Gérard Marchand le gustaba abrir la puerta a todo lo desconocido, siempre y cuando no violara de alguna manera un cierto umbral sagrado de su soledad. Un instante más, y ante sus ojos apareció la imagen extraordinariamente encantadora de la joven Alexandra de la Colline. En el momento en que Alexandra se presentó ante Gérard, ella tenía diecinueve años. Al mirarla, Gérard ya no pudo apartar la vista de tal encanto. Era tan fascinante que su razón, durante un tiempo, el tiempo que permanecía junto a ella, perdió las riendas del control sobre su ser. Era una belleza excepcional; era una belleza diabólica. Él amaba a Alexandra, la amaba sinceramente. Con su aparición, los sentimientos de las más tiernas cualidades, una vez olvidados bajo la sombra del tiempo, revivieron en el alma de Gérard con la misma arrogancia con la que Pedro resucitó a Tabitha en su momento. La carga del pasado lo oprimía de la misma manera que el yugo oprime el cuello de un buey etrusco. Una vez más, ese tonto se dispuso a construir en la carne de su ser un coloso de sentimientos con pies de barro, que, a su vez, era la admiración inmensurable por el encanto físico, y por lo tanto mortal, de Alexandra. Sus labios delicados, con el dulce y tembloroso temblor de una brizna de hierba cuando una suave brisa de verano toca su joven cuerpo, pronunciaron la primera palabra, seguida, con la lentitud del tiempo, por otras palabras. Los brotes de sus palabras se abrían paso de manera muy original a través del suelo de color escarlata claro de los labios carnosos de Alexandra de la Colline. Al darse cuenta del precio de su error anterior, ella deseaba volver con él, con el que a menudo creaba composiciones musicales excepcionales, mirando en silencio la singular exquisitez de los cuadros de Caravaggio. ¡No! Esa no era Alexandra en absoluto; era el diablo mismo, que en esos momentos hablaba de lo material, que en esos momentos lo tentaba con una belleza transitoria, que, al haber comprendido los límites y las formas de su pureza espiritual, deseaba arrebatarle todo lo que con tanto esfuerzo y anhelo había logrado. Ese pensamiento de repente estalló como un rayo en la conciencia de Gérard Marchand... Ah, pero cuán hermosos eran sus ojos, aunque no tuvieran alma. ¡Solo había vacío en ellos! Su alma era verdaderamente algo similar a la sequedad de los lugares de Takla-Makán, mientras que su cuerpo era como los pintorescos campos toscanos. Gérard podía mirarla sin cesar, pero escucharla era insoportable: comunicarse con ella era tan agradable como comer un malvavisco rancio en el desayuno... Gérard Marchand estaba atrapado en las redes de la duda. Una de sus miradas sensuales y ya había dejado entrar a Alexandra de la Colline en su apartamento. Apenas perceptiblemente, ella se sentó en la esquina de la cama y, cubriéndose completamente la cara con las manos, sollozó en voz baja. Ella deseaba resucitar de las cenizas a ese fénix, que hacía mucho tiempo había sido completamente quemado. De repente, Gérard Marchand sintió su poder y autoridad sobre ella, sobre aquella que antes había controlado sus pensamientos y sentimientos de forma bastante arbitraria. Una sola palabra suya podía hacerla feliz, una sola palabra suya podía destruirla... Al mirarla una vez más, la admiró, y luego... y luego la despreció. El amor verdaderamente sensual muere en el mismo momento en que surge la reciprocidad entre las personas: aquel que fue elevado a un pedestal pierde su valor, ya que la comunicación con él se vuelve accesible... En ese minuto era extraordinariamente encantadora, pero estaba a su lado. Al poseer en ese momento una riqueza incalculable, Gérard Marchand, debido a los sentimientos en su alma, dejó de ser consciente de las características cualitativas y cuantitativas de esa riqueza, y por lo tanto deseó algo más. Precisamente por esa razón no sentía felicidad en ese momento. Al poseer lo mejor, ya no se contentaba con eso y deseaba adquirir lo óptimo... Ella fue la primera en mostrarle sus sentimientos en ese momento, y eso fue lo que la arruinó: cuando una mujer está de acuerdo contigo en todo, pronto se vuelve irresistiblemente odiosa para ti... Pero... ¡él la había anhelado durante tanto tiempo! ¿Es acaso imposible la felicidad en este mundo? Alexandra era perfecta, perfecta como la pasión y la carne, pero no como el amor y el alma. La pasión por una mujer es verdaderamente más terrible que una droga para cualquier hombre de verdad, ya que es capaz de arrojarlo a los pozos y abismos más profundos de este mundo, pero nunca de elevarlo. Por un tiempo, esta droga puede dar a una persona una cierta porción de inspiración, una especie de paz y calma, pero... es destructiva. Gérard Marchand, como persona creativa, lo entendía perfectamente... Unos momentos después, volvieron a llamar a la puerta del apartamento del músico de veintisiete años. En ese momento, Alexandra se estremeció. Gérard también se estremeció. Sin tomar una decisión con respecto a Alexandra, no eligió una posición definida en la construcción o destrucción de su relación con ella. Precisamente así, porque con la adquisición de una posición definida, nunca más dudamos, por supuesto, hasta el momento de la pérdida de esa posición.

—No abras... —dijo Alexandra, sollozando en voz baja.

Gérard se dirigió apresuradamente hacia la puerta.

La puerta se abrió. En ese instante, ante los ojos de Gérard Marchand, apareció Angeline le Fevry, una chica de veinticinco años que vivía en el apartamento de al lado. Mirando en silencio el laberinto de los ojos de Gérard Marchand, Angeline no distinguió en ellos al Minotauro de Cnosos, sino pasillos sin vida, donde los huesos de los recuerdos, tanto de los que habían muerto hace mucho tiempo como los frescos, estaban esparcidos por todas partes. Su sonrisa, que a primera vista parecía el hilo de Ariadna, no podía sacar a nadie de ese laberinto, porque en ese momento no había a quién salvar. ¿Qué sentía Gérard en ese instante? ¿En qué pensaba en ese instante? Al verla, en la conciencia de Gérard surgieron de inmediato los bocetos preliminares de la comprensión de la naturaleza de Angeline, la naturaleza de aquella en cuyo rostro ahora se extendía un rubor sorprendentemente suave. Eran lirios puros en el cuerpo excepcional de un estanque tranquilo.