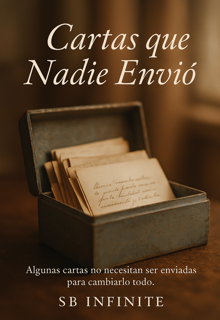

Cartas que Nadie Envió

Capítulo 6 - Lo que aún tememos nombrar

El cielo sobre Santa Brisa era un lienzo desgarrado.

El viento traía olor a mar revuelto, y el rumor de las olas llenaba cada rincón de la casa como un eco antiguo.

Eloy y Amelia bajaron del desván en silencio.

La fotografía descansaba ahora entre las páginas de uno de los cuadernos que habían encontrado.

Un intento de proteger algo que parecía demasiado frágil para este mundo.

No hablaron mucho mientras preparaban algo de café en la cocina desvencijada.

Cada movimiento, cada roce de manos al pasar los utensilios, cargaba un peso que no necesitaba palabras.

Se sentaron en la sala, frente a una chimenea apagada.

El fuego, pensó Eloy, era lo único que faltaba para completar la imagen de dos náufragos compartiendo la soledad.

Amelia sostuvo su taza con ambas manos, como si buscara calor en algo más que el líquido humeante.

—Mi abuela… —comenzó, su voz apenas un susurro—

Siempre decía que amar era como lanzarse al mar sin saber nadar.

Eloy la miró, atento, sin interrumpir.

—Decía que algunos se hunden —continuó Amelia, clavando la vista en la taza—,

otros flotan.

Y unos pocos aprenden a nadar, pero siempre con miedo de ahogarse.

La metáfora quedó suspendida entre ellos, como una verdad demasiado grande para abarcarla de golpe.

Eloy apoyó su taza sobre el suelo de madera y se acercó, apenas un poco más, hasta que sus rodillas casi rozaron las de ella.

—¿Y tú? —preguntó, con voz baja—.

¿De qué tipo eres?

Amelia sonrió de lado, una sonrisa triste, casi invisible.

—Yo ni siquiera me atreví a saltar —confesó.

Hubo un silencio cargado de todo lo no dicho.

Eloy alzó una mano, despacio, como si temiera que el simple gesto pudiera romper algo sagrado.

Con el dorso de sus dedos, rozó la mejilla de Amelia.

Fue un contacto leve.

Apenas una caricia de alas.

Pero suficiente para que el mundo cambiara.

Amelia cerró los ojos, dejando escapar un suspiro que parecía arrastrar siglos de miedo, de anhelos reprimidos, de batallas libradas en secreto.

Eloy no forzó el momento.

Retiró la mano con la misma suavidad con que la había acercado, respetando la fragilidad de lo que estaban construyendo.

Amelia abrió los ojos y lo miró.

—¿Y tú? —preguntó, devolviéndole la pregunta como un reflejo.

Eloy sonrió, pero era una sonrisa cargada de sombras.

—Yo salté —dijo—.

Y me hundí.

Más de una vez.

Amelia inclinó la cabeza, estudiándolo.

No como quien analiza, sino como quien reconoce a alguien que ha caminado por los mismos laberintos.

—¿No tienes miedo de volver a saltar?

La pregunta quedó flotando, como una cuerda lanzada entre dos corazones.

Eloy pensó en todas las veces que había querido rendirse, en todas las veces que el amor se le había escapado de las manos como agua, en todas las cartas que nunca se atrevió a escribir, en todos los adioses que nunca pronunció.

Y luego pensó en Amelia.

En su risa apagada.

En sus silencios llenos de significado.

En la forma en que sostenía la tristeza sin permitir que la definiera.

—Claro que tengo miedo —respondió, al fin—.

Pero quizás el miedo también es parte del salto.

Amelia dejó la taza a un lado.

Sin decir una palabra, se acercó a él.

Se sentó a su lado en el suelo, hombro contra hombro, rodillas tocándose, respiraciones entrelazándose.

No hubo beso.

No aún.

Pero en ese gesto sencillo, en esa entrega callada, había una promesa silenciosa:

La promesa de no seguir huyendo.

El océano afuera seguía rugiendo, pero dentro de aquella casa olvidada, dos corazones, por primera vez en mucho tiempo, encontraron un momento de paz.

Un instante tan pequeño que parecía que podía romperse.

Un instante tan inmenso que parecía contener el universo entero.

#10691 en Novela romántica

#2044 en Novela contemporánea

drama romantico, novela corta historia conmovedora, romance emocional

Editado: 28.04.2025