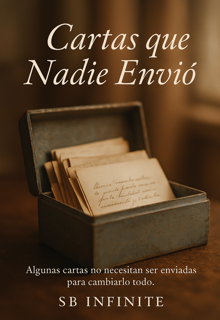

Cartas que Nadie Envió

Capítulo 7 - El mar que guarda nuestras promesas

El amanecer encontró a Eloy despierto, envuelto en el silencio tibio de la casa costera.

La noche había pasado lenta, cargada de pensamientos que se negaban a dormir.

En el pequeño colchón improvisado sobre el suelo, Amelia aún dormía, su respiración suave marcando el ritmo invisible de un momento que Eloy deseaba eternizar.

No quiso despertarla.

Se limitó a observar cómo la luz de la mañana acariciaba sus rasgos, cómo el cabello desordenado se esparcía como una constelación sobre la vieja manta.

Cuando Amelia abrió los ojos, Eloy ya estaba sentado junto a la ventana, viendo el mar.

—¿No pudiste dormir? —preguntó ella, en voz baja.

Eloy sonrió sin girarse.

—Dormir es difícil cuando el pasado se sienta a tu lado.

Amelia se incorporó, abrazándose las rodillas.

—¿Quieres salir? —propuso—.

La marea debe estar baja a esta hora.

Eloy asintió.

Tomaron sus abrigos y salieron al encuentro del viento.

La playa estaba casi desierta, salvo por algunas gaviotas rezagadas y las huellas efímeras que el oleaje borraba sin piedad.

El mar era un espejo opaco bajo el cielo nublado, y la brisa les azotaba el rostro con la sal de los días viejos.

Caminaron en silencio primero, dejando que sus pasos marcaran el compás de una conversación aún no dicha.

Finalmente, Amelia habló:

—¿Alguna vez amaste a alguien tanto que doliera respirar sin esa persona?

Eloy tardó en responder.

—Sí —dijo—.

Y también aprendí que el amor, cuando es verdadero, nunca se va del todo.

Se transforma.

Se esconde.

Pero sigue ahí, como el rumor del mar, aunque uno esté a kilómetros de distancia.

Amelia asintió, mirando hacia el horizonte.

—Yo no sé si soy capaz de eso —confesó—.

Siempre he tenido miedo de amar demasiado tarde, de querer cuando ya es imposible.

Eloy se detuvo.

Amelia, al sentir su ausencia a su lado, giró para mirarlo.

El viento despeinaba su cabello, y en su rostro había una vulnerabilidad que lo golpeó más fuerte que cualquier palabra.

Se acercó.

Despacio.

Con la lentitud de quien no quiere asustar a un animal herido.

Cuando estuvo frente a ella, Eloy alzó una mano y rozó su mejilla, como había hecho la noche anterior, pero esta vez dejando que el contacto durara.

—No es tarde —murmuró.

Amelia cerró los ojos.

Un solo gesto, una sola rendija en sus defensas.

Eloy se inclinó, apenas, sintiendo su respiración mezclarse con la de ella.

No fue un beso de película.

No fue arrebatado ni perfecto.

Fue un roce tembloroso de labios, un susurro de amor naciente, un pacto silencioso de dos almas que aún aprendían a confiar.

Amelia respondió con la misma torpeza dulce, como quien encuentra algo que había temido buscar durante toda una vida.

Cuando se separaron, ambos sonrieron, tímidos, como niños que descubren por primera vez el lenguaje de la ternura.

No dijeron nada.

No hacía falta.

El mar seguía rugiendo a sus espaldas, el viento seguía desordenándolo todo, pero en ese instante, entre ellos, el mundo se volvió increíblemente simple.

Eloy tomó la mano de Amelia.

No con fuerza, sino con la delicadeza de quien sostiene algo que no quiere perder nunca.

Caminaron así, juntos, siguiendo la línea donde la espuma besaba la arena.

Sin promesas grandilocuentes, sin juramentos innecesarios.

Solo ellos.

Solo ese momento.

Una carta escrita no con palabras, sino con pasos compartidos sobre la orilla infinita.

#10691 en Novela romántica

#2044 en Novela contemporánea

drama romantico, novela corta historia conmovedora, romance emocional

Editado: 28.04.2025