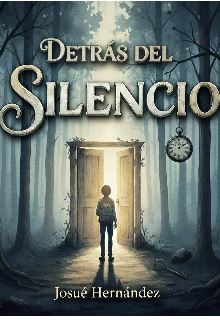

Detrás del silencio

El peso del silencio

El ruido de la casa siempre parecía ajeno a Josué. Podía escuchar las risas de sus hermanos en la sala, el eco de las conversaciones que no lo incluían, y las preguntas de sus padres que siempre parecían dirigirse a todos menos a él.

No era que no existiera para ellos… era que lo asumían como parte del paisaje. Como si estar en silencio fuera lo mismo que estar bien.

Desde muy pequeño aprendió a fingir. A poner esa sonrisa que tanto incomodaba a veces al espejo, pero que tranquilizaba a los demás. “Si sonríe, está bien”, pensaban. Lo que nadie veía era la tormenta que llevaba dentro. Ese nudo en el pecho que cada día se apretaba más fuerte, como una cuerda que lo iba dejando sin aire.

Los jóvenes como él suelen cargar con algo parecido. No porque no tengan voz, sino porque sienten que su voz no vale tanto como la de los demás. Y esa sensación es como un veneno silencioso: no mata de golpe, pero va robando la confianza, las ganas, la esperanza.

Josué caminaba a su cuarto con los audífonos puestos, como si la música pudiera rescatarlo de su propio abismo. Se preguntaba si alguien notaría su ausencia si un día decidiera dejar de hablar. ¿Sería tan distinto el ambiente de la casa? ¿O acaso seguiría siendo igual, con las mismas risas y las mismas conversaciones en las que nunca estaba incluido?

Lo curioso es que, aunque se sentía invisible, había una fuerza en su interior que lo mantenía de pie. Tal vez era orgullo, tal vez era la simple necesidad de demostrar —aunque fuera solo para sí mismo— que no era tan frágil como parecía. Y en esos momentos de reflexión, entendía que no estaba solo en su dolor. Que había otros jóvenes, otros Josués escondidos tras una sonrisa, que también se sentían fuera de lugar en sus propias familias, en sus grupos de amigos, incluso en sus propias mentes.

El silencio pesaba, sí. Pero también le enseñaba a observar. Y mientras observaba, empezaba a nacer en él una chispa: la idea de que, aunque lo ignoraran, su historia importaba. Que su dolor podía transformarse en algo más grande que él mismo.

Esa noche, mirando al techo de su cuarto, comprendió que no podía seguir esperando a que otros lo notaran. La verdadera batalla sería consigo mismo: aprender a reconocerse, a valorarse, a levantarse.

Porque nadie puede dar lo que no tiene. Y si quería algún día ser escuchado, primero tenía que aprender a escucharse a sí mismo.

Editado: 15.09.2025