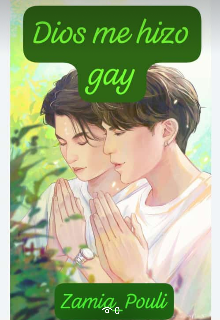

Dios me hizo gay...

23

Aquel infierno no fue el único infierno que Mew tuvo que vivir.

Rememorar aquella escena me carcome por dentro. Y soy capaz de imaginar que a Mew lo carcome todavía más.

Tenía mi vista fija en aquella mujer que conocía desde pequeño, parada allí frente a nosotros bajo la lluvia, y no lo podía creer.

Por un segundo creí que estaba llorando. Me hubiese dado más consuelo el que estuviese llorando, pero dolorosamente entendí que su rostro sólo estaba mojado por las pequeñas gotas que caían.

Por más que aquellas facciones suyas me resultaban muy familiares, en muchos aspectos eran idénticas a Mew, sentí que nunca la había conocido realmente.

La madre de Mew no volteó a ver a su hijo en ningún momento. Hablaba con mi padre, en la vereda, frente a su casa, como si Mew y yo no estuviésemos allí.

–¿Cómo puedes darle la espalda a tu propio hijo?– escuché a mi padre decir.

–¡Esto...no es mi hijo!– respondió señalando altaneramente a Mew, pero sin mirarlo– Mi hijo se murió el día que escribió esa blasfemia en el pizarrón de su salón. El Diablo lo poseyó. Yo sólo intenté salvarlo.

Mew se apretó instintivamente en mi pecho y lo abrazé con toda la fuerza con la que fui capaz.

–Al menos permite que se lleve sus cosas...–insistió mi padre.

–¡Las quemé! No quiero tener nada que sea del Maligno en mi casa.

Mi padre suspiró frustrado. Me tomó del brazo, susurrándonos que era hora de irnos. Me aferré con más fuerza a Mew y lo hice caminar lentamente hasta nuestro auto.

–¡Reza!– la madre de Mew gritó de repente.

Ambos nos dimos vuelta. Ella miraba a Mew como si estuviera viendo a un extraño.

–Reza...y Dios te curará...

Me estremecí con aquel recuerdo. Y abrí los ojos.

Mew dormía entre mis brazos. Y verlo allí, a salvo, conmigo, después de saber lo cerca que había estado de perderlo, me estremeció aún más.

No sé cuánto tiempo pasé contemplándolo dormir. Y en todo ese tiempo no fui capaz de dejar de llorar.