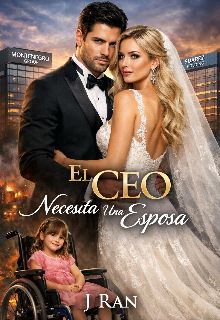

El Ceo necesita una esposa

Capitulo 13

El salón del Hotel Imperial brillaba con un esplendor casi teatral, como si alguien hubiese diseñado cada rincón para provocar asombro. Las arañas de cristal, gigantescas y etéreas, colgaban del techo como coronas invertidas, lanzando destellos dorados que bailaban sobre las copas de cristal fino. Los manteles de lino blanco estaban tan lisos que reflejaban la luz, y los cubiertos brillaban como recién pulidos. El perfume de las flores —una mezcla de gardenias y lirios blancos— competía con las notas dulces del champagne francés que burbujeaba en las copas.

Pero había algo más.

No era visible, pero se sentía como electricidad en el aire: tensión.

Una tensión invisible, que parecía condensarse justo en el centro del salón, donde Dylan Montenegro y Greeicy Suárez compartían el mismo espacio.

Él, de pie, con el esmoquin negro perfectamente ajustado a su cuerpo alto y atlético, irradiaba autoridad. La postura erguida, la mandíbula marcada y los hombros firmes le daban el porte de un rey frío, uno que no necesitaba hablar para que todos entendieran que mandaba. Sus ojos oscuros, de un brillo impenetrable, no se apartaban de ella.

Ella, en cambio, se movía como si flotara. El vestido blanco, ceñido en la cintura y con una falda que ondulaba a cada paso, parecía hecho para desafiar la gravedad. Cada vez que giraba la cabeza, un mechón rebelde de su cabello caía sobre su mejilla, enmarcando esos ojos verdes que podían derretir o congelar en un segundo. Su belleza tenía filo; era peligrosa, casi insultante.

Las miradas de los invitados no se apartaban de ellos. No porque parecieran enamorados, sino porque la química que desprendían era un incendio a punto de salirse de control.

La orquesta comenzó a tocar el primer vals. Las notas suaves de los violines y el contrabajo llenaron el aire como un susurro elegante. Dylan se giró hacia ella, ofreciendo su mano con una sonrisa calculada.

—Vamos, esposa perfecta. —Su voz era baja, grave, un susurro que rozó el filo de la burla—. Que todos crean que esto es un cuento de hadas.

Greeicy le devolvió la sonrisa, tan dulce que parecía hecha de azúcar… pero con un veneno invisible. Colocó su mano sobre la de él, sintiendo la piel tibia bajo el guante de control que siempre llevaba.

—No te esfuerces tanto, Montenegro. —Sus palabras eran miel con espinas—. Igual nadie sospechará que preferirías estar en cualquier otro lugar que conmigo.

Él no contestó. La tomó por la cintura con una firmeza que superaba lo estrictamente necesario, acercándola hasta que su perfume —vainilla, con una nota de jazmín— se volvió inevitable. Comenzaron a moverse con elegancia impecable, un dúo perfecto para las cámaras… pero cada paso era un intercambio de poder.

—Solo recuerda —susurró Dylan sin apartar la mirada—, eres mi esposa por ese contrato. Ni más, ni menos.

Greeicy arqueó una ceja. Su voz bajó tanto que sus labios rozaron el borde de su oreja.

—Y yo jamás imaginé que me volvería millonaria solo por cuidar a una niña… —hizo una pausa, sus uñas largas acariciando con malicia el hombro de él—. Quién sabe, tal vez hasta me dé el lujo de tener un amante.

El ritmo de sus pasos no se rompió, pero Dylan se tensó. Sus ojos se oscurecieron como un cielo antes de tormenta.

—Eso no está estipulado en el contrato. —Su tono fue tan bajo y firme que parecía un disparo amortiguado—. Ni lo pienses.

Ella sonrió como si no le afectara, aunque su pulso se había acelerado.

—¿Te molesta la idea, Dylan? ¿O solo es que nadie más puede tocar lo que tú crees que te pertenece?

Él la giró con un movimiento brusco, pero tan elegante que nadie en el salón notó la tensión. En ese giro, el rostro de Dylan quedó a centímetros del cuello de Greeicy, aspirando sin querer ese perfume que le revolvía el autocontrol.

—No juegues conmigo, Greeicy. No me gustan los juegos.

Ella lo miró con un destello travieso.

—Qué aburrido eres. A mí los juegos me fascinan.

Los flashes de las cámaras estallaron como relámpagos. A ojos de todos, eran la pareja perfecta, bailando su vals de recién casados. Pero bajo la superficie, se libraba una batalla silenciosa.

En una esquina, Greta observaba con una copa de vino en mano, el cristal temblando apenas entre sus dedos. Su mirada estaba llena de rabia y resentimiento.

—Ridículo… —murmuró, apenas levantando el velo de su copa para ocultar sus labios.

Se apartó del grupo de invitados con la misma gracia con la que se disimula una daga. Por una puerta lateral, salió a un pasillo donde la esperaba un hombre delgado, vestido de negro, con una gorra calada y una sonrisa de zorro. Chico.

—Hazlo ya. —Su voz era cortante, pero controlada—. Quiero que esta fiesta deje de parecer una ópera y se convierta en un circo.

—¿Música bailable? —preguntó él, con una sonrisa torcida—. De la buena… de esa que hace que las viejas ricas se atraganten con el canapé.

—Exacto. —Greta lo miró con dureza—. Y que nadie sospeche que fui yo. Si alguien pregunta, tú no existes.

—Entendido. —Él se inclinó ligeramente, como un actor antes de entrar a escena.

Greta volvió al salón como si nada, sus pasos perfectamente medidos, y se sentó junto a Amalia, que no tardó en notar el brillo conspirador en los ojos de su hija.

—¿Qué hiciste ahora? —preguntó en voz baja, inclinándose hacia ella.

—Verás, madre… —sonrió Greta, con esa frialdad que solo heredaban las Montenegro—. Cuando todo esto se salga de control, esa advenediza quedará en ridículo.

De pronto, los violines callaron. Un golpe seco de tambores, maracas, pitos y un acorde de trompeta rompió el aire como una explosión. La música que llenó el salón no tenía nada que ver con la etiqueta de alta sociedad: era bailable, ruidosa, descarada.

Algunos invitados exclamaron un “¡oh!” escandalizado, otros se miraron confundidos. Las cejas se arquearon, los murmullos comenzaron.