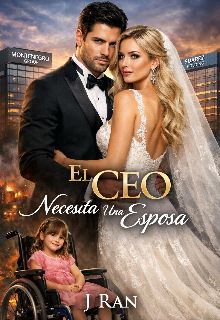

El Ceo necesita una esposa

Capitulo 16

La suite estaba sumida en un silencio tan denso que parecía absorber cualquier resto de sonido. Afuera, la ciudad seguía viva: bocinas lejanas, un murmullo constante de motores y voces, luces intermitentes que parpadeaban como si la noche entera respirara. Pero adentro, todo parecía detenido en un limbo privado, donde el único compás era el murmullo lejano del aire acondicionado y el acompasado —aunque inquieto— respirar de dos personas que, pese a compartir la misma cama, parecían estar separadas por un océano invisible.

La penumbra se extendía en tonos dorados y anaranjados, proyectados por las velas que aún resistían sobre las mesas auxiliares. La cera derretida formaba charcos que se endurecían en formas caprichosas, y el aroma dulce, casi empalagoso, del perfume floral que habían encendido horas antes flotaba mezclado con el olor tibio de las sábanas recién usadas. La cama, enorme, parecía un campo neutral en una guerra silenciosa: cada uno aferrado a su lado, como si una línea invisible y peligrosa dividiera ese territorio.

Greeicy yacía de lado, con la espalda rígida, mirando un punto fijo en la oscuridad. Su respiración era pausada, pero no dormida. Bajo la sábana, sus manos apretaban el tejido, como si así pudiera contener la inquietud que le quemaba por dentro. Cada sombra que las velas moribundas dibujaban sobre la pared adquiría formas que le recordaban lo ocurrido horas atrás: las miradas afiladas, el roce de las palabras disfrazadas de cortesía, las sonrisas que sabían a veneno.

Cerró los ojos con fuerza, obligándose a un pensamiento seco: Ignóralo. Duerme. Es solo un contrato. Pero incluso esa frase que había repetido mentalmente desde el día de la boda sonaba cada vez más hueca, más incapaz de protegerla.

A su lado, Dylan estaba inmóvil, pero no descansaba. Su pecho subía y bajaba con un ritmo irregular, su mandíbula tensada incluso en el supuesto descanso. Si ella pudiera mirar dentro de su mente, habría visto que su sueño no era paz, sino un campo minado.

En su sueño, todo comenzó como siempre: con luz. El cielo azul, el sonido hipnótico de las olas, la arena cálida bajo los pies. Y ella, su esposa, Clara, caminando hacia él con aquel vestido amarillo que él adoraba, los pies descalzos acariciando la orilla. Su sonrisa… Dios, esa sonrisa. Era como si el mundo entero hubiera estado esperándola para encenderse.

—Dylan… —su voz llegó suave, como un susurro de seda rozando el alma—. Amor mío.

Él corrió hacia ella sin pensarlo, con el corazón explotando de alivio.

—¡Mi amor! —la atrapó entre sus brazos, hundiendo el rostro en su cuello—. Dios… pensé que nunca… que nunca más…

Pero algo estaba mal. La piel bajo sus manos estaba fría, demasiado fría. Y el abrazo que ella le dio fue apenas un roce, como si el viento se interpusiera entre ambos.

Ella lo miró con ternura… y con tristeza.

—No puedes seguir así, Dylan.

—¿Qué? No… No me digas eso. No me dejes otra vez. No puedes.

La caricia de sus dedos sobre su mejilla le atravesó el pecho, pero fue su mirada lo que lo destrozó: esos ojos que lo habían amado hasta el final, ahora cargaban un adiós que él no quería aceptar.

—Debes dejarme ir.

El cielo se quebró. El mar se convirtió en llamas que lamían la arena. El calor se volvió insoportable y, de pronto, no estaba en la playa, sino en el asfalto mojado. Luces intermitentes de un coche giraban enloquecidas. El crujido del metal retorciéndose llenó el aire junto con un olor denso a gasolina.

El humo le arañaba la garganta.

—¡Clara! ¡Valentina! —gritó, arrastrándose fuera del coche destrozado, ignorando el dolor que le atravesaba la pierna y la espalda.

La lluvia caía como agujas, golpeando la piel sin piedad. Entonces la vio: Clara, inmóvil, su rostro cubierto de sangre.

—¡No, por favor! ¡No me hagas esto! —la tomó en brazos, temblando, y gritó con una fuerza que le rasgó la voz.

Todo se volvió confusión. Sirenas que parecían llegar desde otro mundo, manos que lo sujetaban, voces que no entendía. Una camilla, un destello rojo, la presión de alguien empujándolo hacia atrás.

Y luego, el golpe final:

—Su hija sobrevivió… pero… quedará en silla de ruedas.

Las palabras resonaron como un martillo, aplastando todo dentro de él. El mundo se apagó.

En medio de esa oscuridad, Clara volvió a aparecer. Pero esta vez no estaba en la playa ni bajo la lluvia. Había una luz detrás de ella, una luz que no pertenecía a este mundo.

—Dylan… —su voz era calma, como un río—. Estoy en paz.

Él cayó de rodillas. No era un hombre acostumbrado a quebrarse, pero ahí, en ese lugar donde no existía nada más, lloró como nunca.

—¡No! ¡Yo debía protegerte! Te fallé… les fallé.

Ella se inclinó y su mano —o la sombra de lo que había sido su mano— rozó su mejilla.

—Nunca me fallaste. Pero ahora… deja de fallarte a ti mismo. Y a nuestra hija.

—No puedo —negó con desesperación—. Sin ti no sé cómo…

Ella sonrió. Esa sonrisa que siempre le curaba las heridas invisibles.

—Ábrete, Dylan. Sé feliz. No cierres tu corazón.

—¡No! ¡No me dejes otra vez! ¡CLARA!

—¡CLARA! —El grito desgarrador rompió el aire pesado de la suite.

Greeicy se incorporó con un sobresalto, el corazón golpeándole las costillas. Giró y lo vio: Dylan, empapado en sudor, el ceño fruncido, el pecho agitándose como si hubiera corrido una maratón. Sus manos apretaban las sábanas como si tratara de no caer de un precipicio.

—¡No! ¡No me dejes! —murmuraba, con una voz rota que ella nunca le había escuchado.

La visión le produjo algo extraño: una punzada de compasión tan intensa que casi dolía físicamente. Sin pensarlo, se inclinó hacia él y le tomó los hombros.

—¡Dylan! Vamos… despierta —dijo, sacudiéndolo suavemente—. Estás soñando.

Su piel ardía bajo sus manos. Un mechón de su cabello negro estaba pegado a la frente por el sudor, y ella lo apartó con cuidado, como si ese simple gesto pudiera aliviarlo.