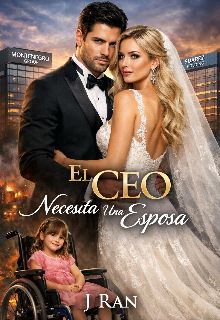

El Ceo necesita una esposa

Capitulo 31

El amanecer se filtró como una caricia dorada sobre los ventanales de la mansión Montenegro. La ciudad despertaba con su murmullo constante: el rugir de motores lejanos, las campanas de una iglesia marcando las siete y el canto de los pájaros refugiados en los jardines. En el interior, todo parecía suspendido en un silencio elegante, apenas roto por el suave tic-tac de los relojes antiguos que adornaban los pasillos.

En la suite principal, Greeicy dormía profundamente. Su respiración era tranquila, acompasada, como si la noche anterior —con sus chispas de tensión y miradas inquisitivas— hubiera sido un simple sueño. La cortina translúcida dejaba pasar haces de luz que se derramaban sobre su piel, resaltando el brillo natural de su rostro.

Dylan ya estaba despierto. Se había sentado en la orilla de la cama, observando en silencio. El contraste lo enternecía: la mujer que la prensa había comenzado a nombrar como “la nueva joya de los Montenegro” dormía con el gesto sereno de una niña. Su pecho se inflaba suavemente, y un mechón rebelde caía sobre su frente. Dylan estiró la mano, apartó el cabello con delicadeza y, sin poder evitarlo, sonrió.

—Tan hermosa… —susurró, casi para sí mismo.

Con un gesto instintivo, acarició la mejilla de Greeicy. La piel era tibia, suave como seda. Ella se movió levemente en sueños, murmurando algo incomprensible, y Dylan sintió un nudo en el pecho. Había aprendido a quererla sin condiciones, a verla como una mujer fuerte y frágil a la vez, capaz de iluminar cualquier habitación, pero también de esconder sus propias tormentas.

Se inclinó y dejó un beso en su frente. El contacto fue breve, pero cargado de ternura, como una promesa silenciosa.

—Duerme tranquila… —murmuró antes de levantarse.

Se vistió con un traje gris oscuro, perfectamente planchado, y tomó el maletín que había dejado preparado. Desde la puerta volvió a mirarla: envuelta en la quietud del amanecer. Esa imagen lo acompañaría todo el día. Cerró suavemente y salió rumbo a sus compromisos en la empresa.

La calma dentro de la mansión contrastaba con lo que ocurría afuera. La prensa ya había despertado mucho antes. Las revistas digitales encendieron titulares en la madrugada:

“Greeicy, el resplandor inesperado en la gala del Clan Montenegro.”

“La joven que eclipsó a las reinas de la sociedad.”

“Natural, elegante y magnética: el nuevo rostro del apellido Montenegro.”

Los programas de televisión matutinos no tardaron en repetir las imágenes. Greeicy descendiendo la escalinata del Grand Royal, con Valentina tomada de la mano y Dylan protegiéndola a su lado. Su vestido marfil, sencillo pero sofisticado, había desatado comentarios positivos entre críticos de moda. El contraste con las excentricidades de otras asistentes había jugado a su favor. Su sonrisa genuina, su ternura con la niña, la mirada discreta pero segura: todo había sido captado por las cámaras como un fenómeno fresco en medio del mundo acartonado de las élites.

La prensa la adoraba.

Y ese eco, multiplicado por redes sociales, ya estaba haciendo ruido dentro de la misma familia.

En la sala de desayunos de la mansión, Greta lanzó la taza de café contra la mesa con un golpe seco. El líquido oscuro salpicó el mantel blanco, arrancando un gesto de disgusto de una de las sirvientas.

—¡Esto es el colmo! —exclamó, con los ojos chispeantes de rabia—. ¿La han visto? Está en todas partes, como si fuera la nueva princesa de esta casa.

Amalia, que removía lentamente el azúcar en su té, arqueó una ceja. Tenía ojeras marcadas, producto de la desvelada y del disgusto que le hervía por dentro desde la noche anterior.

—No me hables de ella —gruñó—. Lo único que me interesa es que tú padre salió de la gala con Juana, como si yo no existiera, como si no le importara que hablen de él… y de mí.

Greta se inclinó hacia ella, con esa sonrisa venenosa que usaba como arma.

—Deberías estar acostumbrada, mamá. Mi padre nunca te ha amado.

Las palabras cayeron como una daga. Amalia apretó los labios, el rostro enrojecido por la mezcla de ira y humillación.

—¿Cómo te atreves? —su voz se quebró, pero la llenó de dureza inmediatamente—. ¡Soy su esposa!

—Sí —respondió Greta con tono irónico, dando un sorbo teatral a su café—, pero ya deberías saber que eso nunca le ha importado. Siempre se trató de Juana, siempre. Y ahora que volvió a aparecer en su vida, ¿qué esperabas?

Amalia se levantó de golpe, la silla chirrió contra el suelo de mármol.

—No toleraré que hables así. ¡El es mi esposo! —Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no permitió que cayeran frente a Greta.

—Sigue creyendo en tus cuentos, mamá. A veces es más fácil vivir en la mentira que en la verdad.

La tensión en la sala se volvió casi insoportable. Las sirvientas intercambiaban miradas discretas, intentando seguir con su trabajo como si nada pasara. El aroma del pan recién horneado y del café recién colado se mezclaba con el aire denso, cargado de reproches y silencios.

Mientras tanto, en la ciudad, las pantallas gigantes de los centros comerciales repetían la misma imagen: Greeicy, sonriendo con Valentina, con luces doradas de la gala reflejadas en su cabello. La gente en las calles comentaba, algunos sin saber siquiera quién era exactamente, pero todos intrigados por la joven que había conquistado a la prensa de la noche a la mañana.

En un café cercano al distrito financiero, un par de ejecutivos hojeaban el periódico.

Las risas se mezclaron con el ruido de tazas y platos, mientras la imagen de Greeicy seguía brillando como una estrella inesperada.

En el apartamento de Juana, la mañana se filtraba con un matiz distinto. Ella preparaba café mientras Aníbal aún dormía en la habitación. La noche había sido larga, cargada de recuerdos y lágrimas silenciosas. El aroma del café recién hecho llenaba el pequeño espacio, contrastando con la resaca emocional que aún la dominaba.