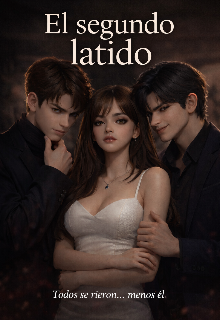

El segundo latido

Capitulo 1:la tormenta

Desde chica he sido muy solitaria y nunca he tenido amigos.

Gracias a eso pasé por varios psicólogos, porque a mi madre le daba miedo que yo fuera antisocial.

Hasta que un día pasó algo.

Algo que cambió mi vida.

La rompió.

4 de diciembre.

Un día antes de la graduación.

-Mamá, tengo que ir al colegio -dije mientras tomaba mi maleta.

-¿Pero para qué quieres ir? Si mañana de igual manera hay que ir -respondió ella.

-Una compañera me mandó a llamar... dice que quiere hablar conmigo.

-Está bien, hija. Me alegra que por fin tengas amigas.

Asentí sin decir nada.

Si hubiera sabido para qué me querían,

jamás habría ido.

Llegué al colegio completamente sola.

Los pasillos estaban silenciosos, demasiado.

Caminé hasta un salón que estaba abierto. No había nadie.

O eso creí.

Apenas crucé la puerta, alguien me cubrió los ojos con una manta.

-Tranquila... respira -dijo una voz desconocida-. No te muevas.

Quise preguntar qué estaba pasando, pero no me dio tiempo.

El primer golpe llegó sin aviso.

Un dolor seco, profundo.

Luego otro.

Y otro más.

Sentí como si algo chocara contra mi cuerpo una y otra vez.

No sabía con qué me estaban pegando.

Solo sabía que dolía.

Mucho.

Cada impacto era como si mil vidrios se me clavaran por dentro.

En el estómago.

En la espalda.

En los brazos.

Intenté gritar, pero el aire no me alcanzaba.

Intenté moverme, cubrirme, huir...

pero mis piernas fallaron.

Caí al suelo.

Los golpes siguieron.

Mi cuerpo temblaba sin control.

El dolor era tan intenso que dejó de ser solo físico.

Era como si me estuvieran quebrando por dentro.

No sabía cuánto tiempo pasó.

Segundos.

Minutos.

Una eternidad.

Hasta que todo se detuvo.

Alguien retiró la manta de mis ojos.

La luz me cegó.

Cuando pude enfocar, me di cuenta de que estaba tirada en el piso.

El cuerpo me ardía.

Sentía la ropa húmeda.

Caliente.

Sangre.

El salón estaba lleno de gente.

Risas.

Murmullos.

Miradas.

-¿Eso era todo?

-Qué exagerada.

-Ni aguanta nada.

Quise levantarme, pero no pude.

No tenía fuerzas.

No tenía dignidad.

No tenía nada.

Me sentía arrastrada.

Humillada.

Rota.

Y entonces lo vi.

Entre todas esas caras que se burlaban de mí,

había alguien que no se estaba riendo.

Era el chico que me había dicho que respirara.

Estaba de pie, inmóvil.

Me miraba fijamente.

Su expresión no era de burla.

Tampoco de lástima.

Era intensa.

Oscura.

Difícil de leer.

No apartó la mirada ni un segundo.

Y mientras yo estaba ahí, ensangrentada en el suelo,

rodeada de risas,

esa mirada fue lo único que no me hizo sentir invisible.