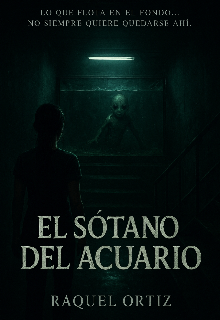

El SÓtano Del Acuario

Los dueños del agua

El timbre no sonó cuando Alma lo apretó. Ni hizo vibrar nada, ni siquiera un clic. Estaba ahí, callado y frío, como si nunca hubiera funcionado en la vida.

Ella empujó la puerta despacio. Se abrió con un chirrido suave, y lo primero que sintió fue una mezcla de aire húmedo, olor a musgo y agua que no se mueve hace rato. No era un olor feo… pero sí muy antiguo. Como cuando dejás una pecera sin limpiar por semanas.

Adentro, el lugar parecía más grande de lo que se veía desde afuera. Las luces eran bajitas, con un tinte azulado, y las peceras estaban puestas en todos lados: unas sobre mesas bajas, otras en repisas altas, hasta algunas colgaban del techo y se movían apenas, como si estuvieran respirando.

Los peces nadaban en silencio. Lentos. Tan lentos que te hacen mirarlos sin darte cuenta.

—¿Hola? —dijo Alma, sin hablar fuerte—. Vi el cartel en la puerta… busco trabajo.

—Pasá, querida —le respondió una voz suave, de mujer, desde algún lado adentro.

De la parte más profunda apareció una mujer alta y delgada, con una falda larga y una blusa de cuello cerrado. Su pelo blanco estaba recogido perfecto en un moño, y aunque sus ojos eran amables, parecían estar viendo algo más allá de Alma.

—Qué bueno que viniste. No todos se animan a entrar —dijo con una sonrisa que parecía estar así desde hace mucho tiempo—. Soy Matilde. Bienvenida a nuestro lugar.

Antes de que Alma pudiera decir nada, apareció otra persona: un hombre corpulento, con un delantal manchado, el pelo canoso pegado a la cabeza y unas manos grandes que parecían servir tanto para cargar cosas pesadas como para arreglar lo delicado. No dijo hola ni nada. Solo la miró.

—¿Sos la que vino por el trabajo? —preguntó, sin más rodeos.

—Sí. No sé nada de acuarios, pero aprendo rápido —respondió Alma, tratando de mantenerse firme.

El hombre la miró unos segundos más. No con desconfianza, sino como cuando tenés que medir algo bien antes de ponerlo en su sitio. Luego asintió.

—No hace falta saber de eso —dijo—. Hace falta respeto. Por los peces… y por lo que no se ve.

Alma no entendió muy bien esa última parte, pero Matilde se rió suavemente, como si supiera que la frase la había dejado pensando.

—Él es Jacinto —aclaró Matilde, poniendo una mano en el brazo del hombre—. Es más callado que yo, pero no te va a hacer nada. Por ahora.

Alma sonrió cortésmente.

Jacinto le tendió un delantal limpio.—Mañana a las ocho en punto. Si llegás tarde, no te abrimos.

Y se fue, sin decir nada más.

Matilde la acompañó hasta la puerta.—Somos gente de hábitos fijos. Si decidís quedarte, te vas a acostumbrar.

Antes de salir, Alma miró una vez más adentro. Algo en la esquina del local la llamó la atención: una pecera enorme, tapada con una lona negra, quieta como una tumba de agua.

—¿Esa también tiene peces para vender?

Matilde se quedó callada unos segundos.

—No todas las cosas están para ser vistas —dijo, con un tono más serio que antes—. Algunas están… para ser contenidas.

Y con eso, le cerró la puerta suavemente. Como quien despide a alguien que todavía no sabe en qué se está metiendo.