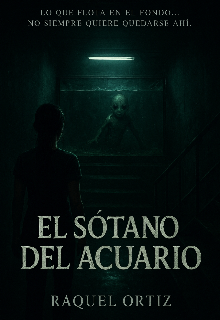

El SÓtano Del Acuario

Primer día

Alma llegó al acuario cinco minutos antes de las ocho. El barrio seguía casi dormido; solo un gato flaco cruzó la calle sin prisas, como quien tiene todo el tiempo del mundo. Jacinto ya estaba adentro: la puerta entreabierta le dejó ver su silueta moviéndose entre los tanques con cuidado.

Entró despacio. El olor era igual que el día anterior, pero ahora le pareció más fuerte: mezcla de agua, comida para peces y algo más, como tierra mojada que nunca ve el sol.

—Puntual —dijo Jacinto, sin ni siquiera voltearse a verla.

Le tendió un balde con una esponja suave y le señaló las peceras del costado izquierdo.

—Empezá por ahí. Limpiá los vidrios con mucho cuidado. No golpees nada, y tratá de no distraer a los peces.

Alma asintió y se puso a trabajar. No había música, ni radio, ni nada que rompiera el silencio. Solo se escuchaba el suave bullicio de las burbujas, el zumbido bajo de los filtros y de vez en cuando, un chapoteo leve que no venía nunca del lugar donde ella estaba mirando.

Durante la primera hora, Jacinto no le dijo ni una palabra más. Caminaba de un lado a otro revisando tubos, midiendo el nivel de pH en cada tanque con unas pruebas de color, sacando cuentas en una libreta vieja con las páginas desgastadas. Sus movimientos eran exactos, casi obsesivos, como si cada detalle fuera cuestión de vida o muerte.

Matilde apareció cerca de las diez, con una taza humeante entre las manos. Sonrió a Alma como si la estuviera viendo después de años sin verse.

—¿Cómo te va?

—Bien —respondió Alma, pasando la esponja por el vidrio de una pecera con pequeños peces plateados—. Es más tranquilo de lo que pensé.

—Sí, eso es —dijo Matilde, quedándose mirando la misma pecera varios segundos—. Acá no pasa nada ruidoso. Solo hay que saber estar en silencio.

Se sentó en un banco de madera viejo y observó cómo trabajaba Alma. No hablaba mucho, pero su presencia no era pesada. Al contrario: con ella ahí, el ambiente se sentía más liviano, menos incómodo.

Después del mediodía, Jacinto se acercó y le pidió que lo ayudara a alimentar a los peces. Le explicó cuánta comida poner en cada tanque, en qué orden hacerlo y qué tipos de alimento no se pueden mezclar. Hablaba sin mirarla, como si se estuviera repitiendo las instrucciones a sí mismo para no olvidarlas.

Cuando pasaron cerca de esa pecera enorme tapada con una lona negra, él se detuvo de golpe.

—Con esta no te metas nunca —le dijo, en tono seco.

Alma se quedó quieta. No quería molestar, pero la curiosidad la ganó.

—¿Está rota? O tal vez tiene peces enfermos…

—No —respondió Jacinto, sin dejar de mirar la lona—. Y no hace falta que sepas más que eso.

Siguieron caminando por el local. Alma se guardó la duda, pero entendió que era mejor no preguntar más.

Antes de cerrar, Jacinto se dirigió hacia la puerta del fondo del local. No dijo nada a nadie, solo abrió la puerta que daba a unas escaleras de cemento, bajó las escaleras con paso firme y desapareció en la oscuridad. Matilde siguió ordenando unos frascos de comida y productos para los tanques, como si esa salida fuera lo más normal del mundo.

—¿Baja siempre a esta hora? —preguntó Alma, mientras recogía sus cosas.

—Sí —contestó Matilde, sin levantar la vista—. Es parte de su rutina desde hace mucho tiempo.

—¿Y qué guarda ahí abajo? Algo relacionado con el acuario?

Matilde levantó la vista por primera vez, y en sus ojos hubo algo que Alma no pudo entender.

—Cosas de cuando se dedicaba a la investigación.

—¿Él fue científico? —preguntó Alma, sorprendida.

Matilde se encogió de hombros.

—Tuvo su época de estudiar cosas complicadas. Después decidió que era mejor cuidar peces.

En ese momento se oyó que la puerta del sótano se cerraba con un golpe seco. Alma no volvió a preguntar más.

Cuando salió del local, ya estaba oscuro por completo. Caminó hasta la esquina sintiendo que el olor del acuario —agua, musgo y algo misterioso— se le había pegado a la ropa. Y sin saber muy bien por qué, se detuvo y miró hacia atrás.

Las luces del acuario seguían encendidas, iluminando el vidrio sucio desde adentro.

Y aunque era imposible, Alma tuvo la clara sensación de que algo —o alguien— la estaba mirando desde el otro lado.