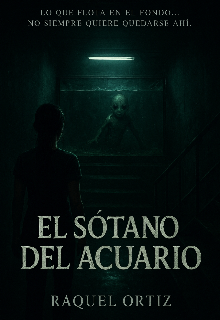

El SÓtano Del Acuario

La rutina

Los primeros días en el acuario fueron tranquilos. Alma se levantaba temprano, se ataba el pelo en un moño desordenado y salía sin desayunar. Caminaba quince cuadras hasta llegar al local. Siempre estaba todo en silencio cuando llegaba. Jacinto ya tenía las luces encendidas, los baldes preparados y un par de listas escritas con lápiz, como si todo tuviera que hacerse siempre igual.

Ella empezaba por limpiar los vidrios de las peceras. Usaba una esponja suave y agua templada. Había que hacerlo con paciencia, sin asustar a los peces. Algunos la seguían con la mirada mientras pasaba la esponja. Otros ni se movían.

Después venía la comida. Jacinto le iba enseñando cuáles eran los que comían primero, cuáles necesitaban mezcla especial, cuáles no había que tocar porque podían morder. Siempre hablaba en voz baja. A veces le daba instrucciones sin mirarla, como si hablara solo.

Alma aprendía rápido, sin hacer preguntas. Le gustaba la calma del lugar. El olor a humedad se le iba metiendo en la ropa, pero no le molestaba. Tampoco le molestaba el silencio. En realidad, le parecía un descanso.

Matilde aparecía un poco más tarde, siempre con una taza en la mano. No hablaba mucho al principio. Se sentaba en una banqueta cerca de una pecera con peces plateados y se quedaba mirando el agua por un buen rato. Alma empezó a notar que cada día Matilde miraba una pecera distinta. No era casualidad. Pero no se lo dijo.

A veces charlaban. Conversaciones sueltas, nada demasiado personal.

—¿No te aburre estar acá tanto tiempo? —preguntó Alma un martes a la tarde mientras secaban unos frascos.

—No. Me acostumbré. Es tranquilo.

—¿Y siempre fue igual?

Matilde la miró con una leve sonrisa.

—No. Pero ahora lo es.

Después se quedó callada.

Alma no insistía. No le gustaba forzar a nadie a contar cosas. A veces sentía que Matilde quería decirle algo más, pero no lo hacía. Era como si tuviera que esperar a que ella misma lo viera. Como si todo tuviera su momento.

Jacinto, por su parte, se mantenía igual todos los días. Ordenado, exigente. No era grosero, pero tampoco era amable. Daba la sensación de que siempre estaba pensando en otra cosa. Como si su cabeza estuviera en otra parte del edificio.

Al final del día, siempre bajaba al sótano. Abría la puerta del fondo, agarraba unas llaves grandes y desaparecía por un rato. A veces volvía con cosas en cajas. A veces con frascos tapados. Otras veces, simplemente bajaba y volvía sin nada. Nadie preguntaba. Matilde tampoco.

Alma se limitaba a limpiar, ordenar, observar. Y anotar mentalmente todo lo que le parecía fuera de lugar. Como la pecera del rincón tapada con una lona oscura. O el tanque redondo sin peces, pero con burbujas que nunca se detenían. O un reloj de pared que nunca marcaba la hora correcta.

Nada grave. Nada urgente. Solo detalles.

Y mientras más tiempo pasaba en el acuario, más sentía que había cosas que no terminaba de entender. Pero por ahora, no pasaba nada.

Era trabajo.

Era rutina.

Y para alguien que venía de perderlo todo, eso ya era suficiente.