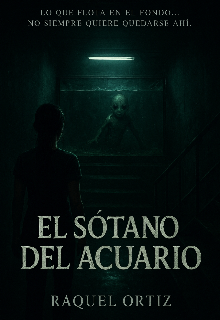

El SÓtano Del Acuario

Cerrado por luto

El lunes Alma llegó al acuario como siempre, con el pelo húmedo del shampoo de menta que usaba todas las mañanas y la mochila colgando de un solo hombro, porque así le dolía menos la espalda después de pasar horas de pie. Había dormido poco: Leti seguía arrastrándose por la casa, jadeando cada vez que se levantaba de la silla, y jurando con los ojos llenos de lágrimas de dolor que nunca más iba a probar una gota de alcohol "hasta nuevo aviso" —ya habías escuchado eso unas diez veces, pero esta vez parecía de verdad.

Alma entró al local y el olor la recibió de inmediato: cloro, agua vieja y ese toque dulzón que dejaban las plantas de las peceras. La luz azulada del techo era la misma de siempre, tan fría que a veces le daba escalofríos incluso en verano. Las peceras burbujeaban con ese sonido calmo que ya se le había metido en los huesos, como si fuera el latido de algún corazón gigante. Pero Matilde no estaba en su banqueta habitual, la de madera desgastada donde siempre tenía apoyada una taza de té y un pañuelo arrugado en el bolsillo del delantal.

Buscó en la trastienda, donde guardaban los alimentos y los productos de limpieza —no había nadie, solo el olor a jabón y cartón. Fue a la pequeña cocina de esquina, donde Matilde solía preparar su té negro fuerte como brea, y la estufa estaba fría, el jarrón vacío. Incluso revisó frente a la pecera de los peces plateados, el lugar donde le gustaba sentarse a mirarlos nadar mientras hablaba de cosas sin importancia... pero nada.

Jacinto estaba parado junto al tanque grande de los peces tropicales, sacando unas piedras decorativas de colores con unas pinzas de madera y limpiándolas con un cepillo suave. Cuando entró, solo le echó un vistazo rápido, como si fuera un cliente más que llegaba temprano.

—Vamos a cerrar por tres días —dijo, sin saludar ni siquiera con la cabeza, concentrado en quitarle una mancha verde a una piedra roja—. Por luto.

Alma se quedó quieta en la puerta, con la mano aún en el pomo de metal frío. Le costó entender las palabras, como si estuvieran en un idioma que no conociera del todo.

—¿Qué... qué pasó? —preguntó, y se sorprendió de cómo le temblaba la voz.

—Matilde falleció anoche.

Así. Sin más. Como si le estuviera avisando que se acabó el alimento para los bettas, o que había que cambiar el filtro del tanque pequeño.

Alma sintió cómo un nudo duro se le formaba en el estómago, como si se le hubieran amontonado todas las piedras que Jacinto estaba limpiando. Le faltó el aire por un instante.

—¿Cómo? —replicó, porque no encontraba otra palabra—. ¿Qué le pasó?

Jacinto suspiró, dejó la piedra en un cuenco con agua y se secó las manos en su delantal manchado.

—Se fue en su cama. Ya estaba grande, tenía sus cosas... No hay que hacer preguntas que no tienen respuesta.

—Pero el jueves pasado estaba bien —dijo Alma, y las palabras salieron soltas, como si las estuviera defendiendo a ella misma—. Hablaba de plantar unas flores en el alféizar de la trastienda... decía que los peces les gustaba ver el verde.

Jacinto la miró por primera vez en serio, y en sus ojos cansados se notaba algo que no era solo tristeza —era como si llevara cargando ese peso desde hacía horas.

—Algunas cosas no se anuncian, mija. Pasa lo que tiene que pasar, y no podemos hacer nada más que aceptarlo.

Se volvió hacia el tanque, acomodando las piedras con cuidado, como si cada una tuviera su lugar exacto en el mundo. Alma no podía moverse; los zapatos se le habían pegado al suelo de baldosas frío.

—¿Va a haber velorio? —preguntó en voz baja.

—No —respondió Jacinto, sin mirarla—. Ella no quería nada de eso. Decía que prefería que la recordaran donde le gustaba estar.

—¿Y su familia? ¿No tienen que avisar a alguien?

—No tiene nadie más que nosotros. Solo el acuario.

Alma se llevó la mano a la garganta, donde se le había hecho un nudo más grande que el del estómago.

—¿Y vos...? ¿Va a estar bien?

Jacinto no respondió de inmediato. Solo ajustó la última piedra, la más grande, en el rincón del tanque. Luego suspiró de nuevo, más profundo esta vez.

—Volvé el jueves, ¿vale? Si querés seguir trabajando, llegá temprano —dijo, y su voz se rompió un poquito en la última palabra—. Si no... bueno, te entiendo. A veces el lugar se hace pesado cuando se va alguien.

Alma asintió, aunque no sabía bien por qué. No sabía si estaba de acuerdo, si se sentía triste o solo perdida. Había algo que no cerraba, como una pecera con la tapa mal puesta: Matilde no era su amiga, ni su familia, pero había compartido con ella más mañanas que con mucha gente en su vida.

Cruzó la puerta del acuario y el sol de la mañana le dolió los ojos. Tenía una sensación extraña en las piernas, como si estuviera caminando bajo el agua. Se le había quedado pegado algo de ella: su forma de mirar el agua como si en ella hubiera secretos, su silencio constante que nunca era incómodo, sus respuestas a medias que siempre dejaban espacio para imaginar.

Y sobre todo, lo rápido que Jacinto parecía querer borrarla del lugar. Como si simplemente cerrar las puertas por tres días fuera suficiente para hacer que desapareciera el hueco que dejaba su ausencia.

Demasiado rápido. Demasiado fácil. Como si nunca hubiera estado ahí.

Esa noche, en casa, Leti la encontró sentada en el sofá, mirando sin ver la televisión. Tenía los ojos hinchados, aunque no había llorado.

—¿Qué te pasa, chiquita? —preguntó Leti, y por una vez no llevaba la voz ronca del resaca, sino suave, como cuando eran chiquitas.

Alma no supo qué responderle. No sabía cómo explicar que extrañaba a alguien a quien ni siquiera conocía del todo.

—En el acuario... vamos a cerrar unos días —dijo al fin.

Leti se sentó a su lado, le pasó la mano por el hombro y sintió cómo temblaba.

—¿Se te murió un pez? —preguntó con ternura, pensando que era algo así que la molestaba.

Alma movió la cabeza, mirando al techo donde había una mancha de humedad que se parecía a un pez grande.

—No —dijo, y esta vez sí sintió cómo las lágrimas le quemaban los ojos—. Una persona.

Leti se quedó en silencio, rara vez la veía así: sin palabras, sin chistes para disimular. Solo la abrazó, y su cuerpo caliente fue lo único que le impidió sentir que se hundía.

Alma apagó la luz temprano, antes de que Leti pudiera verla llorar de verdad. Y por primera vez en mucho tiempo, soñó con agua —oscura, fría, tan profunda que no se veía el fondo. Y una voz debajo que no sonaba como Matilde, pero que parecía saber todas las cosas que ella nunca había dicho.