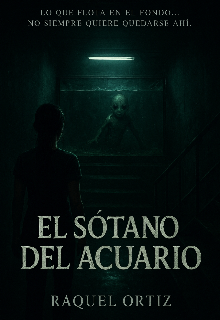

El SÓtano Del Acuario

El perfume en el aire

El jueves, Alma llegó a las siete y cuarenta y cinco de la mañana – quince minutos antes de las ocho. No sabía bien por qué, pero algo la había hecho levantarse más temprano de lo habitual. Caminó hasta el acuario en silencio: sin poner música, sin usar auriculares, ni ganas de hablar con nadie.

Justo cuando iba a tocar la puerta, Jacinto la abrió. No dijo nada, solo se movió para dejarla pasar.

Dentro todo era igual que siempre: luces bajitas, el ruido constante de los filtros, y ese olor a agua que siempre había estado ahí, mezclado con algo más que Alma reconoció de inmediato. Lavanda. Era el perfume que usaba Matilde.

Estaba muy ligero, pero se notaba en el aire – como si alguien lo hubiera usado hace apenas unos minutos. Alma se quedó quieta un rato, hasta que Jacinto pasó junto a ella llevando una caja entre las manos.

– Hoy vas a trabajar sola –le dijo–. Tengo que bajarme un rato.

– ¿Al sótano? –preguntó ella.

– Sí.

Alma no dijo más. Se puso el delantal y fue a la zona que siempre le tocaba limpiar. Agarró la esponja, el balde y el rociador; hacer las cosas de siempre le ayudaba a ordenar sus pensamientos… o a dejar de pensar por un rato.

Pero cuando estaba limpiando la tercera pecera, se dio cuenta de algo raro. En una de las repisas había una taza de té vacía, exactamente igual a las que usaba Matilde: tenía una mancha seca en el borde y el mismo dibujo de flores lilas. No recordaba haberla visto ahí antes, ni el viernes pasado, ni nunca.

La tomó con mucho cuidado – todavía estaba tibia, como si la hubieran dejado ahí hace poco.

– Jacinto –gritó desde donde estaba–. ¿Esta taza es tuya?

No hubo respuesta. Solo se escuchaba un ruido lejano, como de agua corriendo o una bomba que no funcionaba del todo bien.

Ella volvió a dejar la taza en su lugar y terminó de limpiar en silencio. Al fondo seguía ese tanque cubierto con una lona negra, quieto como siempre. Pero ahora le parecía que no estaba tan solo como parecía.

A media mañana, Jacinto volvió a subir. Se veía más nervioso y apurado de lo normal, y las mangas de su camisa estaban mojadas.

– No te metas en la zona del fondo hoy –le dijo–. Estoy ajustando los filtros.

– ¿Y la taza? –preguntó Alma.

– ¿Qué taza?

– Una igual a la de Matilde… la vi en la repisa.

Jacinto la miró fijamente, sin mover ni una ceja.

– No hay ninguna taza ahí –dijo él–. Si estaba, debe ser una vieja. Guardala si querés.

Después se fue a su rincón y empezó a mezclar la comida para los animales como si nada hubiera pasado.

Alma volvió a mirar la repisa: la taza no estaba más. Revisó el suelo y toda la zona alrededor, pero no encontró nada. No dijo nada más.

Cuando llegó a casa ese día, Alma no prendió la tele ni revisó su celular. Se sentó en la cocina, sola, con una taza de té frente a ella. Era una taza distinta a la del acuario, y el té tampoco era el mismo. Pero de repente volvió a sentir ese olor a lavanda en el aire, sin saber de dónde venía.

Leti, hablaba desde su cuarto de una cita nueva que tenía, pero Alma apenas la escuchaba. Estaba pensando en otras cosas, y por primera vez en mucho tiempo, le temblaban un poco las manos.