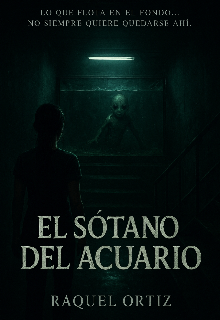

El SÓtano Del Acuario

Desde abajo

Ese viernes, el acuario parecía más callado de lo normal cuando amaneció.

Jacinto no estaba cuando Alma llegó – la puerta estaba cerrada. Tuvo que esperar casi veinte minutos hasta que él apareció; no la saludó, tenía la cara más pálida que ella hubiera visto nunca y las llaves le temblaban en la mano.

– Tuve un problema anoche –dijo, abriendo la puerta con dificultad–. No pude dormir bien. Hoy no me voy a quedar mucho tiempo, manejate sola.

Ella asintió sin decir nada. Ya estaba acostumbrada a que él fuera de pocas palabras, pero esa vez su voz sonaba más débil que nunca, como si estuviera hablando desde muy lejos.

Dentro del acuario notó que algo era distinto. No era nada obvio a simple vista, pero suficiente para darse cuenta: el aire se sentía más pesado, hacía más calor de lo habitual, y había un olor extraño que no lograba identificar.

No era lavanda, ni el olor a humedad que siempre había estado ahí. Era algo más – como metal mojado, o sangre vieja.

Intentó no fijarse en eso y fue directa a hacer su trabajo: agarró el balde, la esponja y empezó con las peceras. Pasó más de una hora concentrada en limpiar, y todo iba bien hasta que se acercó a la zona del fondo, la que siempre evitaba.

El tanque cubierto con la lona negra seguía en su lugar, pero ahora había algo más al lado: un charco pequeño en el suelo, justo al pie del tanque. Parecía agua que se había derramado, pero no estaba limpia – era espeso y se sentía pegajoso al tacto.

Alma se agachó para limpiarlo. El trapo se le quedó pegado al suelo un segundo, y cuando lo levantó vio que tenía manchas oscuras. No era barro ni suciedad normal – era otra cosa.

– ¿Jacinto? –gritó en voz alta.

No hubo respuesta.

Fue hacia la trastienda, pero no estaba ahí. Tampoco en el baño. La puerta del sótano estaba entreabierta.

Alma se acercó despacio. Desde adentro venía ese olor extraño – no era tan fuerte como para hacerle daño, pero sí suficiente para que se le revolviera el estómago.

– Jacinto, ¿estás abajo? –volvió a llamar.

Nada. Solo se escuchaba un zumbido constante, como el de un generador o una bomba de aire. Y algo más – un golpe suave, con un ritmo regular: uno, dos, pausa… uno, dos, pausa…

Parecía como si alguien estuviera respirando. O como si fuera algo que respirara.

No se animó a bajar. Solo empujó la puerta para cerrarla.

En ese momento escuchó una voz.

No era fuerte ni clara, pero le resultaba familiar.

– Alma…

Se quedó completamente quieta, como congelada.

– Alma…

Giró la cabeza. No era Jacinto, y el sonido no venía del sótano.

Parecía un susurro que estuviera pegado al vidrio de alguna pecera.

Miró la que estaba más cerca – no había nadie ahí.

De nuevo escuchó el sonido, pero esta vez no era un llamado: sonaba como una risa apagada.

Alma dio un paso atrás. El balde se le cayó y se volcó al suelo; el agua se fue extendiendo por todo el piso. Ella se pegó a la pared, conteniendo la respiración.

Justo entonces Jacinto apareció en la puerta del frente.

– ¿Qué pasó? –preguntó él.

Ella se giró de golpe, muy agitada.

– ¿Había alguien más aquí? Escuché que me llamaban por mi nombre, muy claro.

– ¿Quién iba a estar acá? –respondió él.

Alma no supo qué decir. Jacinto miró hacia el fondo, hacia el tanque cubierto con la lona negra.

– Tenés que aprender a ignorar las cosas que no te hablan directamente –dijo.

Y se fue a la trastienda sin dar más explicaciones.

Esa noche Alma llegó a casa en silencio. No le contó nada a Leti – ni del olor extraño, ni del susurro, ni de lo que había pasado con Jacinto.

Pero antes de dormir, se quedó un rato mirándose el reflejo en el espejo del baño.

Y por un segundo, creyó ver que se movía algo… detrás de ella.