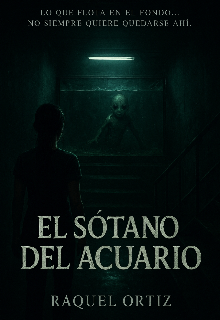

El SÓtano Del Acuario

Lo que dejó Matilde

El miércoles el cielo estaba gris, igual que todos los días esa semana.

Alma pensó en no ir. No tenía mensajes de Jacinto ni razón alguna para presentarse, pero había algo que la empujaba igual, como una necesidad de entender qué pasaba ahí dentro.

Al llegar, el local estaba abierto.

La puerta principal, entreabierta, y el timbre del mostrador encendido.

Entró despacio, sin hacer ruido.

No había nadie.

El aire estaba pesado.

Esa mezcla de humedad y lavanda marchita seguía impregnando todo, pero ahora tenía un matiz más fuerte, casi dulce.

Y el sonido… el sonido del agua era distinto.

Más lento, más profundo.

Caminó hasta el mostrador y vio una taza de té a medio tomar.

La taza de Matilde.

Lo sabía porque tenía una grieta en el borde, una que ella misma había notado semanas atrás.

La tocó. Todavía estaba tibia.

—¿Jacinto? —llamó en voz baja.

Nada.

Cruzó el local, mirando a todos lados.

Todo estaba igual, salvo por una cosa: sobre el tanque cubierto había un pañuelo, doblado con cuidado, de esos que Matilde siempre usaba en el cuello.

Tenía el mismo aroma que su perfume.

Y un borde bordado con hilo rojo.

Alma lo levantó con cuidado, y debajo encontró una libreta chica, cubierta de polvo.

Las páginas estaban húmedas, pero podía leerse la primera:

> “Matilde, 1979. Notas del acuario.”

Alma tragó saliva. Miró hacia la puerta del fondo. Seguía cerrada.

Abrió la libreta.

Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones de rutina: limpieza de filtros, temperaturas del agua, alimentos para cada especie.

Nada raro.

Pero después, a mitad del cuaderno, la letra cambiaba. Se hacía más rápida, irregular, casi temblorosa.

> “No se puede enseñar a respirar a quien nació del agua.”

“Jacinto dice que no siente dolor, pero lo vi moverse.”

“A veces parece que me escucha cuando le hablo.”

“No quiere luz.”

“Anoche volvió a golpear la tapa. Más fuerte.”

Alma sintió cómo se le helaban las manos.

Leyó una página más:

> “Si algún día no vuelvo, no me busques arriba.”

El mismo mensaje del papel.

El mismo trazo.

Matilde lo había escrito antes de desaparecer.

De pronto, un sonido leve la hizo levantar la cabeza.

Venía del sótano.

Un goteo.

Regular. Constante.

Alma cerró la libreta y la guardó en el bolsillo del delantal.

Caminó hacia la puerta del sótano, pero antes de tocarla, escuchó un paso detrás de ella.

Jacinto estaba ahí.

En silencio.

Mojado hasta los codos.

—No deberías leer lo que no te pertenece —dijo, con una calma que daba miedo.

—Solo quería entender.

—Entender no siempre es un premio —murmuró, dándole la espalda.

Se secó las manos con un trapo, sin mirar lo que hacía, y agregó:

—Hoy cerramos temprano.

Alma no discutió.

Tomó su bolso y se fue, pero antes de cruzar la puerta volvió a mirar el tanque cubierto.

La lona se movía apenas.

Como si algo debajo respirara.

---

Esa noche, en su departamento, Alma sacó la libreta.

La última página estaba en blanco.

Hasta que la luz de la lámpara se reflejó en el papel, y entonces lo vio: letras marcadas, casi invisibles, escritas con fuerza pero sin tinta.

Inclinó la hoja y leyó, apenas, una frase.

> “Si escuchás mi voz, no contestes.”

Alma cerró la libreta de golpe.

Y desde el baño, con la puerta cerrada, le pareció escuchar su nombre.

Suavemente.

Como si alguien lo dijera bajo el agua.